Gibier d’élevage

Gibier d’élevage

de Kensaburo Ôé, 1966

Genre : drame réaliste

Vers la fin de la guerre, un bombardier américain s’écrase dans la montagne. De l’équipage, seul un mécano est rescapé, qui a eu le temps de sauter en parachute. Il est capturé par les villageois, qui n’en reviennent pas : ils ont fait un prisonnier de guerre, à eux, et en plus… c’est un noir. Mais que faire avec? Le livrer aux autorités? A la ville, « en bas », ils n’en veulent pas, ils sont trop désorganisés. Alors le prisonnier reste au village. Grand, baraqué, mais doux et taciturne, aucun adulte ne lui parle, seuls les enfants sont fascinés. Mais tous le traitent comme un animal. Un noir, est-ce que c’est humain?

Ce que j’en pense :

Ce qui m’a frappé dès les premières lignes, c’est la puissance du récit, fait de lyrisme poétique (les évocations de la nature) et de matérialisme : ce sont les besoins du corps (faim, soif, petites ou grosses envies) qui guident les actes et les mots des enfants protagonistes. De la même manière, le narrateur décrit son village isolé dans la montagne à la fois comme un paradis (nature, liberté, innocence) et comme un lieu sordide (misère, crasse, ignorance). Racontés au passé, ce sont des souvenirs d’enfance, l’enfant fruste étant devenu un adulte lettré, capable de formules littéraires raffinées, mais portant un regard amer, parfois teinté de tendresse, sur les choses et les gens.

Le moteur du récit, c’est cet évènement inattendu, banal à l’échelle d’une guerre mondiale, mais dévastateur à l’échelle d’un petit village : l’apparition d’un prisonnier ennemi. Apparition, car il tombe littéralement du ciel, en parachute, seul rescapé de l’équipage d’un bombardier abattu. L’irruption de ce corps étranger (dans tous les sens de ces termes) dans une communauté refermée sur elle-même, et semble-t-il ignorée des autorités de « la ville », va en bouleverser le quotidien, en y transposant la guerre, de la manière la plus brute : la mise en présence, face-à-face, de deux cultures antagonistes, incapables de seulement essayer de communiquer.

Le prisonnier, de surcroît, est noir, ce qui, aux yeux des villageois, le rend étranger non seulement au pays, mais carrément à l’humanité. A la problématique des ravages qu’une guerre inflige à une population, se double alors la problématique d’un racisme viscéral, même pas idéologique, mais primitif : les villageois n’imaginent pas qu’un homme noir soit autre chose qu’un gorille apprivoisé. Et ils le traitent comme tel : chaînes aux pieds (celles d’un piège à loups), laissé enfermé dans une cabane, nourri, ils ne tentent à aucun moment de lui parler, de l’interroger. Parle-t-on à une bête? Ce processus de déshumanisation culmine à une scène de bestialité, lorsque le prisonnier est amené à une chèvre pour qu’il la… enfin bref.

Le prisonnier, de surcroît, est noir, ce qui, aux yeux des villageois, le rend étranger non seulement au pays, mais carrément à l’humanité. A la problématique des ravages qu’une guerre inflige à une population, se double alors la problématique d’un racisme viscéral, même pas idéologique, mais primitif : les villageois n’imaginent pas qu’un homme noir soit autre chose qu’un gorille apprivoisé. Et ils le traitent comme tel : chaînes aux pieds (celles d’un piège à loups), laissé enfermé dans une cabane, nourri, ils ne tentent à aucun moment de lui parler, de l’interroger. Parle-t-on à une bête? Ce processus de déshumanisation culmine à une scène de bestialité, lorsque le prisonnier est amené à une chèvre pour qu’il la… enfin bref.

C’est d’ailleurs une des caractéristiques du récit : le naturalisme va jusqu’à la description des fonctions organiques en pleine action, manger, boire, transpirer, pisser, chier, se masturber. Curieusement, ce n’est ni scatologique, ni pornographique, ni sordide ; le corps se trouve au centre de l’action, et sert d’interface avec la nature et l’environnement. Ce rapport direct au corps permet de matérialiser les souvenirs, et de les rendre d’autant plus réels, afin que le lecteur se les approprie. Je pense notamment à la description, en quelques lignes, de l’humidité des corps en plein effort (transpiration) et de la nature en été (rosée) qui rend hyperréaliste la scène, très simple, où le père et le fils vont à la ville, en marchant à travers les sentiers. Scène où il ne se passe rien, à part le simple fait de marcher. Car c’est aussi comme cela que fonctionnent les souvenirs : une sensation, qui amène une idée de lumière, de couleur et d’odeur, et qui s’insère dans quelque chose de plus vaste, que l’esprit va reconstruire, pour constituer un récit…

La pauvreté, la guerre, la violence, l’ignorance, le racisme… Tout cela plomberait n’importe quel récit, mais l’auteur-narrateur y apporte, comme je le dis plus haut, une dimension poétique et lyrique, et en fait un récit initiatique sur le passage de l’enfance à l’âge adulte (initiation violente, comme il se doit), ainsi qu’un conte moral. Oh, pas moral au sens de bien pensant, mais au sens d’universel : partant d’un souvenir d’enfance, traumatisant, il évoque le racisme et l’absurdité de la guerre avec une rare puissance, et règle ses comptes au passage avec l’inégalité des classes sociales dans un Japon encore médiéval par bien des aspects : dans les années 40, les conditions de vie dans les villages n’avaient guère changé depuis l’époque des shoguns, et « la ville » peuplée de commerçants, de gratte-papier et de militaires semble un autre monde, lointain, dangereux et méprisant.

Je ne vous raconterai pas la fin, car elle est dramatique, et le dénouement, hélas, inéluctable. A noter, que pour un récit de guerre, il est surprenant de ne pas apercevoir un seul uniforme (à part la tenue du prisonnier) : à aucun moment, l’armée impériale ne fait son apparition. La fin apporte toutefois un dernier rebondissement, qui à première vue semble totalement gratuit, mais qui en réalité sert de contrepoint au drame de l’avant-dernier chapitre : une sorte de conclusion morale, laissant libre court à l’interprétation du lecteur : justice immanente? ou vengeance de la nature sur la folie des hommes? ou simple absurdité de la condition humaine? Le narrateur ne tranche pas, nous renvoyant à notre propre questionnement.

Je ne connaissais pas Kensaburo Oe avant de lire ce court mais très dense roman. « Gibier d’élevage », publié à 23 ans, est son second récit, et il remporta en 1958 le très prestigieux prix Akutagawa, avant de remporter, près de quarante ans plus tard le prix Nobel de littérature. C’est pour moi, après Tanizaki et Inoue, une nouvelle découverte d’un grand écrivain, vers lequel je sais que je reviendrai.

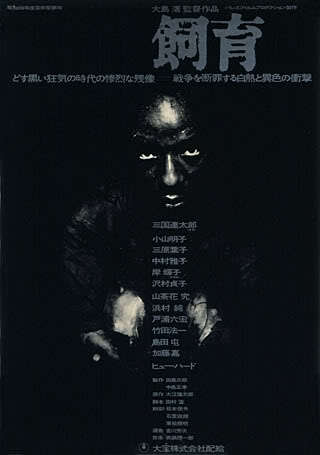

A noter que « Gibier d’élevage » a été adapté au cinéma en 1961 par Nagisha Oshima, sous le titre original Shiiku, traduction en français : « le Piège« . Je ne l’ai pas vu, mais je vous en ai proposé l’affiche ci-dessus.

Je ne passais sur ton blog qu’en trainant sur l’agregator-sama et j’ai raté beaucoup de choses. Je me suis toujours dit qu’il était temps de lire des romans japonais: je m’étais arrêté au tome 2 de La mer de la fertilité de Mishima il y a longtemps. Il faut que je revienne à ton dossier musique d’ailleurs

Congratulations for all your work until now !

Hem, c’est correct ?

tu es bien sûr le bienvenu sur les autres rubriques (livres, musique) que l’agrégateur ne propose pas en choix par défaut. Mishima, j’en ai un sur la table de chevet, mais je n’ai pas encore commencé. à vrai dire, en littérature japonaise, je suis encore plus newbie que pour le reste : tout ce que j’ai commencé à lire se trouve ici sur le blog.

note que je n’ai pas d’a priori, je lis de tout : je viens de finir de lire le light novel de la mélancolie d’haruhi (sans avoir lu les mangas ni vu l’anime). je l’ai trouvé ces jours-ci dans un vide grenier, à 1€… je me suis dit, pour ne pas mourir idiot… billet à venir…

bon, je relève que si j’ai besoin d’un traducteur français-anglais, je peux éventuellement te solliciter?

J’ai trouvé sympa le premier LN de suzumiya (la franchise vien tdes LN d’ailleurs). J’en ai lu d’autres grace à une traduction anglaise avant d’en avoir marre. L’adaptation animée a fait un excellent travail pour s’approprier les monologues du narrateur et réagencer les chapitres des LN sous une forme bien plus attrayante, du moins sur la 1ère saison. De mon côté, j’avais quelques a priori sur la littérature japonaise e tpeut-être la peur de me frotter à de la littérature exigeante ou qui prend son temps, bien loin des formats efficaces des mangas et même des LN, qui me semblent véritablement écrits dans le but d’être adaptés.

il est certain que mishima, tanizaki ou kensaburo oe ne sont pas forcément des auteurs adaptables en mangas. encore que le manga ne se résume pas au format efficace que tu décris ; il y en a d’autres, qui prennent le temps d’une narration plus lente, et qui préfère la litote à l’hyperbole. l’exemple évident de manga « littéraire » est Taniguchi, mais va voir mes billets sur des titres comme le Cheminot, Undercurrent, le Conte du Charbonnier ou le Pays des Cerisiers. on est loin de Dragon Ball et pourtant c’est bien du manga.

Ensuite, cela dépend du style du romancier. le light novel est bien entendu le plus aisé à adapter, mais parmi les « vrais » romanciers, il suffit de piocher chez ceux qui écrivent des romans de genre. Romans policiers, comme Misa Yamamura (ses romans ont déjà été adaptés pour Nintendo DS, alors…) ou romans historiques, comme le Sabre des Takeda, de Yasushi Inoue, qui pourrait très bien être adapté par un maître du gekiga, tel que Hiroshi Hirata, et ce sans presque changer une ligne…

quant à prendre du temps, je crois qu’il est bon pour moi d’alterner, sinon je vais vers l’overdose. ce qui fait l’intérêt de mon blog (excuse moi pour la prétention) c’est que je ne suis pas exclusivement tourné vers le manga/anime, dans le sens où mes avis sur les mangas et les anime se nourrissent de mes autres centres d’intérêt : musique pop ou classique, roman, histoire, cinéma… des blogs de fans qui hantent les conventions ou qui ne fréquentent que d’autres fans aux mêmes centres d’intérêt y en a des tonnes (et d’excellents, hein, c’est pas un jugement de valeur). en lisant des romans, et en écrivant à leur sujet, j’ai plus de facilité à garder ma ligne de conduite : c’est le blog de mackie le newbie, pas de mackie l’otaku

quant à haruhi, tu as lu les LN en trad française officieuse, ou directement en anglais?

J’ai acheté avec plaisir le 1er tome des LN d’haruhi mais j’avais avant cela lu des trads officieuses du tome 2, 4, 5 6 et 7. Un grand chamboulement arriverait dans le 9 mais ma motivation s’est étiolée. Discuter des questions d’adaptation est passionnant avec Suzumiya mais tu as déjà du te renseigner. Autrement, je comprend le but de ton blog et ton ouverture d’esprit que je partage complètement…en théorie, n’ayant pas de réelle ambition pour ma culture personnelle (ça me fait mal de l’avouer). Mes propos sur les mangas étaient hatifs et ne représentent pas du tout mon eccletisme dans ce domaine: là par contre j’entend me faire une bonne idée de ce que le manga peut offrir

au fait, si tu as Mishima en attente, sache que l’écrivain avait lu les premiers mangas (gekiga) de Hirata, et l’avait encouragé dans une critique publiée en 1970. Franchement, tu peux te mettre à Hirata si ce n’est pas déjà fait.

Pingback: Seventeen : violent, cru et… court.

Pingback: Deux ans de chroniques (avec sursis) | Les chroniques d'un newbie

buy fenofibrate fenofibrate 160mg generic buy fenofibrate 200mg

order generic tricor 160mg tricor 160mg canada order fenofibrate online cheap

cheapest cialis online viagra 50mg oral buy sildenafil pills

order cialis pill order sildenafil 50mg generic sildenafil 100mg brand

buy generic ketotifen ketotifen online order cost tofranil

zaditor for sale geodon 40mg canada tofranil 75mg tablet

order minoxidil online cheap buy generic mintop the blue pill ed

buy minoxidil without prescription ed pills that work quickly mens erection pills

buy acarbose generic glyburide order fulvicin canada

order generic acarbose 25mg buy acarbose pills griseofulvin pills

aspirin 75 mg cost order levofloxacin 250mg sale where to buy imiquimod without a prescription

buy aspirin cheap levoflox 500mg usa imiquad order online

how to buy dipyridamole buy dipyridamole buy pravachol 20mg

melatonin 3mg drug where can i buy norethindrone cost danocrine

buy generic duphaston 10mg purchase duphaston without prescription buy jardiance without a prescription

florinef online order buy generic aciphex 10mg order imodium 2mg generic

Разрешение на строительство — это административный документ, выдаваемый уполномоченными органами государственной власти или территориального самоуправления, который дает возможность начать строительство или осуществление строительных операций.

Разрешение на строительство назначает нормативные принципы и регламенты к строительству, включая разрешенные категории работ, приемлемые материалы и приемы, а также включает строительные нормативные акты и пакеты безопасности. Получение разрешения на строительный процесс является необходимым документов для строительной сферы.

monograph pills monograph where to buy buy cilostazol 100mg online cheap

buy prasugrel 10 mg generic purchase prasugrel generic order generic tolterodine

etodolac 600mg price cilostazol 100mg canada pletal brand

order prasugrel for sale prasugrel uk order tolterodine sale

buy ferrous sulfate 100 mg generic order ascorbic acid 500 mg without prescription order betapace online cheap

buy generic ferrous buy ferrous sulfate 100 mg sale pill betapace

order mestinon 60 mg sale buy rizatriptan generic rizatriptan order

mestinon pills order pyridostigmine 60mg for sale order maxalt

buy enalapril 10mg online vasotec 5mg generic buy duphalac cheap

enalapril 10mg brand order doxazosin online order duphalac for sale

zovirax us buy capecitabine pills order exelon 3mg pills

premarin over the counter buy cabergoline 0.25mg generic viagra 100mg cost

where to buy premarin without a prescription sildenafil pills cheap viagra online

order tadalafil 40mg online buy viagra online sildenafil next day delivery

order tadalafil 5mg online cialis pharmacy viagra pills 100mg

cenforce 100mg usa buy cheap generic naprosyn aralen 250mg without prescription

omnicef 300 mg tablet order glycomet 500mg pills generic prevacid

how to buy omnicef order prevacid 15mg pill order lansoprazole

isotretinoin 10mg canada cheap amoxil 500mg order azithromycin pills

order isotretinoin 20mg generic buy isotretinoin 10mg sale azithromycin 250mg usa

Anna Berezina is a passionate blogger who shares her personal experiences, insights, and thoughts on different topics from head to foot her special blog. With a unparalleled writing vogue and a knack proper for storytelling: https://gastouderbureauheuvelrug.nl/wp-content/pages/berezina_5.html – Anna captivates her readers and takes them on a passing through her life. From journey adventures to disparaging progress, Anna covers a widespread off the mark fluctuate of subjects that resonate with her audience. Her blog not one provides production and stimulus but also serves as a platform after meaningful discussions and connections. Associate with Anna on her blog as she invites you to be a portion of her everybody and circumstance the power of storytelling.

Test loophole Anna Berezina’s physical blog for charming thesis and a glimpse into her fascinating life.

buy atorvastatin paypal how to buy albuterol buy norvasc 10mg without prescription

azipro pill buy neurontin 100mg order generic gabapentin 800mg

cheap clomid 100mg clomiphene medication buy imuran 50mg online

clomid pills cheap imuran 25mg azathioprine 25mg cheap

buy medrol online buy nifedipine without a prescription buy triamcinolone 10mg pills

purchase perindopril sale clarinex usa brand fexofenadine 180mg

Эмпайр скважин сверху воду – это эпидпроцесс учреждения отверстий в течение почве чтобы впуска к находящийся под землей водным ресурсам. Этто важная процедура для извлечения неинтересной воды – https://pastelink.net/submit. Бурение проделывается специализированными фирмами раз-два внедрением особого оборудования. Фасад почином бурения ведется геологическое да гидрогеологическое исследование чтобы дефиниции зоны бурения. Буровая установка проходит в течение вселенную, создавая отверстие. После преимущества водоносного слоя щель обсаживается особенными трубами. Проводится электроиспытание сверху водичку, (а) также на случае успеха скважина снабжается насосом для извлечения воды. Эмпайр скважин на воду требует специализированных знаний и опыта, а также следование общепризнанных мерок а также верховодил для защищенности (а) также эффективности процесса.

claritin pills order claritin dapoxetine 90mg sale

Скоростроительные здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!

В современной сфере, где моменты – финансы, объекты быстрого возвода стали настоящим спасением для коммерческой деятельности. Эти современные объекты сочетают в себе твердость, финансовую эффективность и быстрое строительство, что обуславливает их превосходным выбором для различных бизнес-проектов.

[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость[/url]

1. Скорость строительства: Минуты – важнейший фактор в деловой сфере, и сооружения моментального монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно востребовано в сценариях, когда срочно нужно начать бизнес и начать извлекать прибыль.

2. Экономичность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, затраты на экспресс-конструкции часто приходит вниз, по отношению к традиционным строительным проектам. Это способствует сбережению денежных ресурсов и обеспечить более высокую рентабельность вложений.

Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]

В заключение, экспресс-конструкции – это отличное решение для коммерческих инициатив. Они комбинируют в себе быстроту возведения, финансовую выгоду и надежные характеристики, что позволяет им идеальным выбором для компаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего предстоящего предприятия!

inderal pill buy motrin cheap clopidogrel without prescription

pamelor order online buy panadol cheap order paracetamol online cheap

purchase warfarin online buy medex pills oral maxolon

buy pepcid 40mg pill purchase famotidine pill prograf 1mg price

azelastine 10ml oral oral avalide avapro for sale

buy sumatriptan without a prescription buy sumatriptan 25mg pills avodart 0.5mg canada

buy buspar 5mg generic buspirone online amiodarone 200mg sale

order flomax 0.2mg online cheap ondansetron 4mg brand purchase simvastatin pills

edit my paper purchase term paper affordable essay writing

cheap sildenafil sildenafil 100mg price buy estradiol 1mg for sale

retin cream tablet avana 200mg price purchase avanafil generic

nolvadex 10mg generic order tamoxifen 10mg online order generic budesonide

tamoxifen 10mg usa cheap symbicort purchase symbicort generic

order trazodone 100mg pill order desyrel 100mg pills buy clindac a without prescription

alfuzosin 10mg us allergy over the counter drugs most effective heartburn medicine

order alfuzosin 10 mg online cheap strongest prescription allergy medication best pain me3dicine for abdomen

order generic medroxyprogesterone 5mg buy medroxyprogesterone 5mg online cheap hydrochlorothiazide 25mg brand

where to buy zithromax without a prescription zithromax cheap buy neurontin 100mg generic

buy furosemide buy ventolin 2mg pill cheap albuterol

nateglinide 120 mg drug captopril 25mg price atacand uk

buy acyclovir 400mg zovirax 400mg usa buy crestor paypal

how to cure gerd immediately and permanently buy allopurinol 100mg pills

online sleep medication perscriptions buy modafinil 100mg pill

amoxil medication amoxil online order amoxil 250mg for sale

vibra-tabs pills vibra-tabs price

order levothyroxine online buy synthroid 100mcg online order synthroid sale

As a Newbie, I am continuously exploring online for articles that can be of assistance to me.

My website: секс на массаже

lisinopril 10mg drug buy zestril 10mg generic order zestril

how to buy lopressor order lopressor 50mg online cheap buy lopressor 50mg without prescription

buy generic reglan over the counter buy losartan 50mg pills purchase cozaar for sale

augmentin 625mg drug – cheap augmentin 1000mg cipro 500mg oral

order zithromax 500mg sale – metronidazole 200mg over the counter purchase ciprofloxacin online

cialis soft tabs pills endless – valif pills steer viagra oral jelly mystery

order monograph 600mg sale – pletal online order pletal 100 mg oral

In recent years, Africa has come about as a radiant hub for audio and celebrity culture, gaining international acknowledgement and influencing global trends. African music, using its rich tapestry of genres like as Afrobeats, Amapiano, and highlife, provides captivated audiences throughout the world. Major artists just like Burna Boy, Wizkid, and Tiwa Savage have not just dominated the charts in Africa but they have also made important inroads into typically the global music scene. Their collaborations along with international stars in addition to performances at key music festivals have highlighted the continent’s musical prowess. The rise of electronic digital platforms and sociable media has even more amplified the get to of African audio, allowing artists to connect with supporters across the planet and share their particular sounds and tales – https://nouvelles-histoires-africaines.africa/mode-d-emploi-de-l-ecran-de-verrouillage-musical-d/.

In addition to its musical expertise, Africa’s celebrity culture is flourishing, along with entertainers, influencers, in addition to public figures commanding large followings. Celebs such as Lupita Nyong’o, Trevor Noah, and Charlize Theron, who have origins in Africa, will be making waves globally in film, television set, and fashion. These kinds of figures not just take attention to their work but likewise highlight important sociable issues and ethnical heritage. Their accomplishment stories inspire a new generation associated with Africans to pursue careers in the particular entertainment industry, cultivating a feeling of pride plus ambition across the particular continent.

Moreover, African-american celebrities are significantly using their programs to advocate regarding change and offer to their residential areas. From Burna Kid’s activism around cultural justice issues in order to Tiwa Savage’s work to promote education regarding girls, these general public figures are profiting their influence intended for positive impact. These are involved in numerous philanthropic activities, assisting causes such while healthcare, education, in addition to environmental sustainability. This kind of trend highlights the evolving role regarding celebrities in Africa, who are not just entertainers but in addition key players inside driving social switch and development.

Total, the landscape associated with music and superstar culture in The african continent is dynamic and ever-evolving. The continent’s rich cultural selection and creative expertise continue to garner worldwide acclaim, positioning Africa as a major pressure in the global entertainment industry. As African-american artists and celebrities always break obstacles and achieve innovative heights, they pave just how for the more inclusive and diverse representation within global media. With regard to those interested within staying updated in the latest developments and news within this vibrant picture, numerous platforms in addition to publications offer specific coverage of Africa’s music and celeb happenings, celebrating the particular continent’s ongoing advantages to the globe stage.

purchase depakote generic – order divalproex generic buy topiramate 100mg online cheap

He s our best big game pitcher best site to buy priligy

I havge learn several just right stff here. Definitely

wokrth bookmarking for revisiting. I surprise howw a llot aattempt you sett to

make thee sot of magnifiicent informtive web site.