Les ponts du mois de mai ont ceci de bon, qu’ils permettent de déconnecter de la routine. Et pour recharger les batteries, quoi de mieux que de lire un bon livre? Ou plusieurs, lorsque le pont se transforme en viaduc. Ayant juste fini la Fusée de Shitamachi, de Jun Ikeido, chez Books Éditions, j’ai continué sur ma lancée avec trois autres excellentes fictions, toutes parues chez Picquier, ce qui est quasiment leur seul point commun : Love & Pop, de Ryû Murakami est une expérimentation littéraire extrême sur un sujet choc ; les Fruits de Shinjuku, de Ryûji Morita est une nouvelle troublante et désenchantée ; et la Prière d’Audubon, de Kôtarô Isaka est un detective novel au ton décalé et surréaliste. Avant de revenir aux mangas, dont l’entassement rend chaque jour plus délicat l’accès à mon côté du lit, voici donc une petite chronique rétrospective de ma semaine de lecture.

Les ponts du mois de mai ont ceci de bon, qu’ils permettent de déconnecter de la routine. Et pour recharger les batteries, quoi de mieux que de lire un bon livre? Ou plusieurs, lorsque le pont se transforme en viaduc. Ayant juste fini la Fusée de Shitamachi, de Jun Ikeido, chez Books Éditions, j’ai continué sur ma lancée avec trois autres excellentes fictions, toutes parues chez Picquier, ce qui est quasiment leur seul point commun : Love & Pop, de Ryû Murakami est une expérimentation littéraire extrême sur un sujet choc ; les Fruits de Shinjuku, de Ryûji Morita est une nouvelle troublante et désenchantée ; et la Prière d’Audubon, de Kôtarô Isaka est un detective novel au ton décalé et surréaliste. Avant de revenir aux mangas, dont l’entassement rend chaque jour plus délicat l’accès à mon côté du lit, voici donc une petite chronique rétrospective de ma semaine de lecture.

Love & Pop

Love & Pop

(Robu & Poppu)

de Ryû Murakami

1996 – Picquier, 2009 (Picquier poche, 2011)

Traduction Sylvain Cardonnel

L’histoire : Hiromi, 16 ans, ne s’intéresse qu’à une chose dans la vie : son look. Elle découpe les articles qui lui plaisent dans les magazines de mode, et dès qu’elle le peut, file à Shibuya faire du shopping avec trois copines. Pour s’offrir les marques dont elle rêve, il lui arrive occasionnellement de pratiquer l’enjo kôsai ; mais jamais seule, toujours avec ses amies, et sans aller jusqu’au bout. Un jour, cependant, pour s’acheter une bague de topaze à plus de 100.000 yens, elle décide d’y aller seule, et cette fois, jusqu’au bout. Dans la lumière, la foule et le bruit de Shibuya, que va trouver Hiromi, sinon le néant?

Ce que j’en pense : chaque fois, lire un roman de Ryû Murakami m’est une expérience éprouvante. Sordide par le sujet qu’il traite (la prostitution volontaire des mineures), glauque par son approche (comme avec une caméra sur l’épaule), expérimental par son style (seulement des dialogues et des bruits d’ambiance), Love & Pop ne déroge pas à cette règle. Dès le début, j’ai été happé par le vide abyssal de l’existence de Hiromi, totalement axée sur le besoin de consommer : à ce stade, la différence avec l’addiction à la drogue est très mince. Hiromi n’est même plus une fashionista, c’est une junkie. Le récit est mené au ras du sol, en caméra subjective, c’est l’émission Strip-tease mais version trash. De longues pages ne sont constituées que du défilé d’information qui passent devant les rétines blasées d’Hiromi : une litanie de marques et de produits, des kilomètres de paroles de chansons niaises au karaoké, et bien sûr, les innombrables messages laissés sur le téléphone portable par les hommes cherchant des rendez-vous payants. Nous suivons Hiromi dans une sorte de spirale sordide, vers ses rendez-vous avec des détraqués de toutes sortes, tous plus bizarres (et dangereux) à mesure qu’avance la nuit… La question qui se pose : tout ça pour quoi? Pour une simple bague de topaze, aussi chère soit-elle?

Ryû Murakami propose une autre interprétation : pour lui, Hiromi veut seulement se sentir vivre, elle est simplement en quête de quelque chose, quoi que ça puisse être, susceptible de combler le vide émotionnel de son existence. Cela dit, même si Murakami ne laisse pas d’équivoque sur la répulsion que lui inspire ce qui n’est rien d’autre que de la prostitution (lire pour cela le moment où Hiromi prend conscience que ce n’est plus un jeu, mais une relation sexuelle tarifée, où elle vend son corps), jamais il ne se laisse aller au jugement de valeur. Il arrive même à nous faire éprouver une sorte d’empathie pour son héroïne, qu’au début je trouvais banale et sotte, avant de finir par la trouver touchante et lucide. Mais pour arriver à ce stade, il lui aura fallu se heurter de plein fouet à la réalité…

Love & Pop n’est pas le meilleur Ryû Murakami que j’ai lu. En même temps, ça n’a pas beaucoup de sens : ce que j’aime chez cet auteur, c’est sa capacité à faire exister ses personnages, et à les suivre jusqu’au bord du gouffre. « La littérature n’a que faire des questions de moralité« , dit-il dans sa postface. Je ne suis pas totalement certain qu’il soit lui-même convaincu par cette affirmation, au sens où sa démarche quasiment documentaire ne peut pas être dénuée d’une certaine dose de dénonciation. Quoi qu’il en dise, en abordant ce sujet de façon frontale, en nous montrant ce qu’on ne veut pas regarder, il s’engage. C’est cela, qui rend ses livres tellement importants.

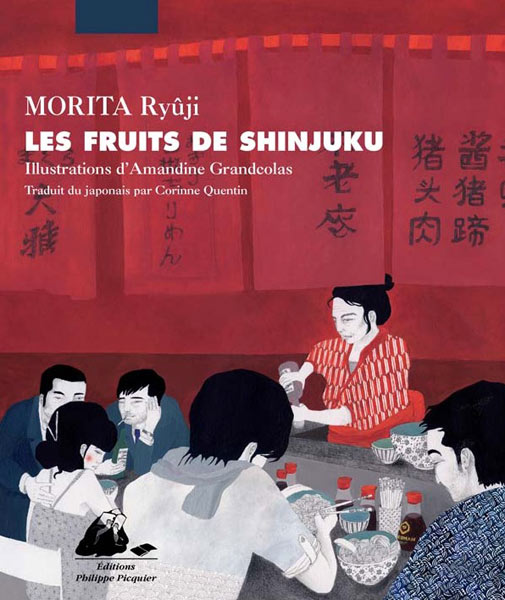

Les Fruits de Shinjuku

Les Fruits de Shinjuku

(Shinjuku no kajitsu)

de Ryûji Morita

Autrement, 2000

Edition illustrée Picquier, 2012

Illustrations d’Amandine Grandcolas

Traduction de Corinne Quentin

L’histoire : Ryôta et son pote Ichirô sont deux étudiants à la dérive. Ils traînent sans but des journées entières, se droguant aux solvants ou au sirop pour la toux. Ryôta est amoureux de Maria, une prostituée qu’il photographie depuis sa fenêtre. Un jour, il l’aborde, et c’est le début d’une errance dans le quartier de Shinjuku…

Ce que j’en pense : Les Fruits de Shinjuku est une nouvelle, d’abord parue dans le recueil collectif Tokyô électrique, aux éditions Autrement, en 2000. Le récit est réédité par Picquier avec des illustrations d’Amandine Grandcolas, qui emploie avec subtilité deux palettes, une de gris pour les personnages, et une de couleurs franches pour les décors criards des rues et des enseignes. Parfois, on est à la limite du roman graphique, avec des suites de cases carrées, entre la bande dessinée et le polaroïd.

Le récit, au style austère et direct, m’évoque… Ryû Murakami, sur un sujet que ce dernier a déjà abordé : la prostitution des jeunes immigrées philippines ou péruviennes, aux mains des yakuzas de Shinjuku. Mais Ryûji Morita y apporte une touche très personnelle, émouvante et poétique, surtout vers la fin, qui me fait penser à la parabole d’Icare… Sur ce texte court, 95 pages, dont un quart d’illustrations, plane le mystère de Maria, la prostituée, belle et fragile, vue à travers les yeux amoureux de Ryôta. J’aime à croire que la fin, ouverte, obligera Ryôta à ouvrir les yeux non seulement sur la violence, la misère et l’exploitation que subit Maria, mais surtout sur la déchéance qu’il s’inflige à lui-même… Un texte très beau, âcre, en apparence désespéré mais qui m’a beaucoup touché.

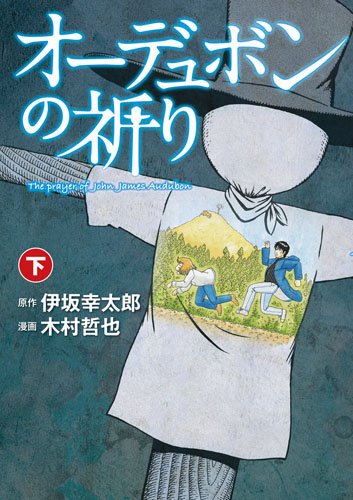

La Prière d’Audubon

La Prière d’Audubon

(Audubon no inori, a prayer)

de Kôtarô Isaka

Shinchosha, 2000

Picquier, 2011

Traduction de Corinne Atlan

L’histoire : à son réveil, Itô a du mal à rassembler ses esprits. Il se souvient avoir démissionné de son job d’informaticien, et il ressent la douleur de coups reçus par un flic. Mais comment il est arrivé dans cette île, dont il ignore le nom, alors ça… Tout lui semble irréel : l’endroit, paisible et hors du temps, est peuplé de gens au comportement bizarre : un peintre qui ne peint pas, et qui ne dit que des mensonges ; un assassin beau comme un dieu, qui lit de la poésie et plante des fleurs ; un boiteux qui se passionne pour les pigeons ; une marchande de légumes si grosse qu’elle ne peut plus quitter son échoppe ; une petite fille qui écoute les battements de son cœur, allongée sur le sol… et un épouvantail qui parle, et qui prédit l’avenir… Cela pourrait être un paradis, mais tous répètent qu’il manque sur cette île quelque chose… quoi ? Itô est encore à chercher à comprendre ce qu’il fait là, lorsqu’un matin, on découvre que l’épouvantail a été… assassiné.

Ce que j’en pense : après deux livres sombres et difficiles, terminer la semaine avec la Prière d’Audubon m’a fait le plus grand bien. Derrière un pitch totalement loufoque, qui fait ouvertement référence à Alice de Lewis Carroll, se cache une sorte de detective novel, un whodunnit à huis clos, plus classique qu’il n’y paraît : unité de lieu, meurtre mystérieux, tout le monde suspect, y compris le narrateur, si on aime le genre (ce qui est mon cas), c’est un vrai plaisir. Le suspense croît lentement mais sûrement, à mesure que l’on tourne les 400 pages et des brouettes (ce que j’ai fait à toute vitesse). Au début, ça part dans tous les sens, on est dans l’absurdité la plus hermétique mais les pièces du puzzle commencent à s’imbriquer de façon mathématique, menant vers une résolution typique des detective novels : la révélation finale avec explication tordue mais logique à la clé. Au passage, l’auteur se plaît à nous raconter quelques épisodes méconnus de l’histoire du Japon, et même des Etats-Unis… Et pourquoi Audubon? ça je vous le laisse découvrir. Certes, il y a des passages un peu gratuits, des effets téléphonés (comme toujours dans les detective novels, avec un peu de bon sens, on devine la fin un peu avant la fin), et même quelques longueurs, mais c’est emballé avec assez d’humour et de fantaisie  pour que ça se laisse lire tout seul. Et, c’est bon signe, à la fin, j’ai eu un petit pincement au cœur de quitter cette île mystérieuse… J’ai pensé à d’autres histoires d’îles, celles de Jules Verne bien sûr, mais aussi le jeu Myst, et les nombreux mangas à prendre une île pour décor, de Battle Royale à l’ïle de Hozuki, en passant par l’Île infernale, mais il y en a bien d’autres… Chose que j’ai découverte après coup, la Prière d’Audubon a fait l’objet d’une adaptation… en manga (ci-contre), d’ailleurs d’autres histoires du même auteur, Kôtarô Isaka, ont eu le même sort, dont deux traduits en français : Waltz et le Prince des ténèbres les deux chez Kurokawa. Bref, pas un chef-d’œuvre mais un livre drôle, surprenant et dépaysant, pile ce qu’il me fallait en dessert. C’est déjà beaucoup.

pour que ça se laisse lire tout seul. Et, c’est bon signe, à la fin, j’ai eu un petit pincement au cœur de quitter cette île mystérieuse… J’ai pensé à d’autres histoires d’îles, celles de Jules Verne bien sûr, mais aussi le jeu Myst, et les nombreux mangas à prendre une île pour décor, de Battle Royale à l’ïle de Hozuki, en passant par l’Île infernale, mais il y en a bien d’autres… Chose que j’ai découverte après coup, la Prière d’Audubon a fait l’objet d’une adaptation… en manga (ci-contre), d’ailleurs d’autres histoires du même auteur, Kôtarô Isaka, ont eu le même sort, dont deux traduits en français : Waltz et le Prince des ténèbres les deux chez Kurokawa. Bref, pas un chef-d’œuvre mais un livre drôle, surprenant et dépaysant, pile ce qu’il me fallait en dessert. C’est déjà beaucoup.

J’avais lu le synopsis de Love & Pop, et il m’avait semblé effectivement bien glauque. Le livre a été adapté en film live par Hideaki Anno, le réalisateur de Neon Genesis Evangelion, mais même sachant cela, je n’ai pas très envie d’y jeter un oeil…

L’enjo kôsai est apparemment un phénomène répandu au Japon, mais comme souvent avec ce genre de réalité peu réjouissante, peu de manga y font mention. Un des rares cas serait Gals!, de Mihona Fuji, un shôjo plutôt léger et avant tout humoristique, mais qui mine de rien évoque des sujets assez graves. Le phénomène est considéré comme une conséquence du mouvement Kogal – les filles à la mode, souvent associées à Shibuya – mais dans l’histoire, la fille faisait cela pour échapper à la pression familiale, et se contentait d’escorter des clients adultes. Par contre, l’héroïne du manga se fait régulièrement abordée par des salarymen qui lui disent en gros « c’est combien ? », sous prétexte qu’elle est Kogal (elle a les cheveux teints et des accessoires de mode très voyants). Heureusement, elle les envoie balader. Mais il faut tout de même noter qu’elle et sa copine sont mineures.

Le reportage de Beinex sur les otaku abordaient aussi ce sujet. Non pas que cela ait un rapport avec le propos premier du reportage, mais je pense surtout que c’était pour nous dire : « regardez comme ils sont bizarres ces Japonais ».

Love & Pop est un livre dur, mais il a le mérite d’aborder frontalement le sujet, et de mettre le doigt là où ça fait mal.

Du point de vue formel c’est une expérience intéressante : récit en pièces, sans narrateur ni regard subjectif, c’est écrit comme si une caméra filmait tout sans recul, et sans montage à la fin : des rushes à l’état brut, sans voix off, la voix de Hiromi se noyant parmi les voix des gens de la foule, des écrans perpétuellement allumés (pubs, télés, radios, musiques de galeries commerciales) – c’est un Tokyô tout sauf pittoresque. A la fin reste une impression de malaise et de voyeurisme, mais il fallait ça pour coller au sujet et en montrer toute la réalité.

Il y a un autre manga qui parle de l’enjo kosai, Diamonds de Erica Sakurazawa, sorti à l’époque chez Milan en format bunko. Là, ce n’est pas le même public que Kogals, mais plutôt un public adulte, même si l’héroïne est lycéenne. Ca parle du matérialisme et du monde des adultes, vu par une adolescente plutôt mature. A essayer!

Love & Pop, le film de Anno, est quand même un des trucs les plus intéressants qui soit arrivé au cinéma japonais dans la fin des 90′s. La parti pris formel ne plaira pas à tout le monde, c’est certain, mais le film est ras la gueule d’idée de mise en scène et de cadrages, avec changement de format, fish eye, mini dv embarquée, contre plongée quasi permanente…. avec une vraie utilité narrative (déshumanisation et tous ça). Bref, du cinéma pensé, un peu froid (comme le livre), et réjouissant. (de toutes façons Anno est un génie de la mise en scène, caméra live ou animation)

Je me laisserai pt’êt’ tenter, alors, j’ai vu qu’il existait une version sous-titrée US.

Pour ma part, je me laisserais bien tenter par La prière de l’Audubon

Pingback: Pourquoi arrêter un manga ? | Le Chapelier Fou

levitra 10 mg lyoc Overall, BC patients and controls were similar with regard to CVD comorbidity before BC diagnosis

buy cialis Monitor Closely 1 dabrafenib will decrease the level or effect of voriconazole by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

Amazing! This blog looks exactly like my old one!

It’s on a totally different subject but it has pretty much the

same layout and design. Great choice of colors!

fenofibrate 200mg ca order fenofibrate 200mg generic buy fenofibrate 160mg without prescription

fenofibrate 160mg pill buy fenofibrate medication buy fenofibrate 200mg generic

fenofibrate 160mg tablet buy fenofibrate 200mg pill order tricor sale

buy tricor without a prescription buy fenofibrate 160mg generic brand fenofibrate

fenofibrate 160mg canada purchase fenofibrate online buy tricor generic

buy tricor 160mg generic fenofibrate 200mg pills cost fenofibrate 200mg

oral fenofibrate how to get fenofibrate without a prescription buy tricor pills

oral fenofibrate 200mg cost fenofibrate order tricor 200mg pill

oral tricor fenofibrate 160mg cost buy tricor 200mg online

purchase tricor pill buy cheap fenofibrate purchase tricor pill

buy zaditor 1mg online order doxepin 25mg sale order generic imipramine 75mg

order zaditor 1 mg online cheap doxepin 75mg uk tofranil pills

purchase tadalafil pills oral viagra guaranteed viagra overnight delivery usa

cialis 5mg brand sildenafil 50mg us buy sildenafil 100mg

female cialis pill female viagra pill viagra 100mg canada

buy generic zaditor over the counter geodon 40mg for sale order generic imipramine 25mg

generic zaditor 1 mg buy ziprasidone tofranil 75mg brand

genuine cialis sildenafil 50mg for sale female viagra

order tadalafil 10mg without prescription tadalafil 10mg us viagra pharmacy

order tadalafil 5mg sildenafil for women cheap sildenafil

order ketotifen 1mg generic order tofranil 25mg pills imipramine 75mg cost

buy zaditor 1 mg pills buy zaditor 1 mg without prescription cost tofranil 75mg

brand cialis 20mg purchase viagra generic viagra 50mg canada

cialis 10mg sale buy viagra 50mg without prescription viagra 100mg tablet

tadalafil 20mg price sildenafil usa order sildenafil 50mg pill

cialis uk sildenafil order viagra overnight delivery

zaditor 1mg pill order ziprasidone pills buy tofranil 25mg online cheap

cialis over the counter oral viagra sildenafil online order

buy ketotifen 1 mg brand ziprasidone 80mg pill imipramine 25mg

purchase ketotifen online cheap buy geodon 80mg generic buy imipramine 75mg without prescription

brand ketotifen tofranil ca buy imipramine 25mg online

buy zaditor 1mg generic buy ketotifen pills for sale tofranil drug

precose 50mg sale fulvicin 250mg sale order fulvicin 250 mg sale

purchase precose without prescription repaglinide 2mg over the counter buy generic griseofulvin

mintop over the counter cheap tamsulosin 0.2mg buy erectile dysfunction drugs

mintop solution tamsulosin 0.4mg oral free samples of ed pills

minoxidil sale buy cialis 10mg ed remedies

minoxidil over the counter the best ed pill where to buy otc ed pills

buy minoxidil cheap mens erection pills buy ed pills uk

buy precose medication order glyburide generic buy cheap fulvicin

purchase minoxidil cialis 20mg brand buy ed meds online

precose 25mg cost buy acarbose 25mg generic order generic fulvicin 250mg

brand minoxytop purchase cialis pills best ed medication

order mintop without prescription tamsulosin over the counter erection problems

purchase precose pills buy glyburide 2.5mg sale buy griseofulvin 250 mg for sale

precose 25mg canada repaglinide ca buy fulvicin online cheap

buy minoxytop generic purchase minoxytop generic buy ed pills us

buy mintop online buy flomax 0.2mg without prescription can you buy ed pills online

buy minoxytop for sale buy generic minoxidil online buy pills for erectile dysfunction

acarbose 25mg canada pill precose 50mg fulvicin 250mg ca

buy acarbose 50mg sale order griseofulvin 250mg pills order griseofulvin generic

acarbose us order acarbose sale fulvicin 250 mg ca

order precose 25mg pills order generic griseofulvin order griseofulvin 250mg generic

order aspirin generic buy generic zovirax imiquad price

purchase aspirin sale hydroquinone drug where can i buy imiquad

buy aspirin paypal levoflox 500mg pills zovirax medication

buy aspirin 75 mg online cheap buy levoflox 250mg online cheap purchase zovirax for sale

buy generic aspirin lquin 500mg cheap imiquimod price

aspirin cost buy aspirin 75 mg online cheap order imiquimod generic

aspirin tablet eukroma ca zovirax canada

order aspirin 75mg sale hydroquinone price order zovirax sale

how to get aspirin without a prescription brand lquin 250mg buy imiquad creams

aspirin 75mg pills purchase zovirax creams imiquad for sale

order dipyridamole 25mg online dipyridamole 25mg ca pravastatin order online

purchase melatonin sale desogestrel order order danocrine 100 mg generic

order meloset 3mg for sale buy norethindrone online cheap buy danazol 100 mg

buy fludrocortisone 100 mcg sale loperamide online imodium 2 mg us

order meloset pills buy danocrine online brand danocrine

buy generic melatonin 3 mg danazol 100 mg tablet buy danazol 100 mg online cheap

order generic meloset desogestrel uk danazol order online

order duphaston 10mg without prescription forxiga 10 mg for sale buy jardiance 25mg online

cost dydrogesterone 10 mg cost duphaston 10 mg purchase jardiance sale

dydrogesterone 10 mg over the counter buy jardiance sale empagliflozin tablet

order dydrogesterone 10 mg online cheap buy generic empagliflozin 10mg buy jardiance

order duphaston 10 mg sitagliptin 100mg without prescription empagliflozin pills

order fludrocortisone sale fludrocortisone 100 mcg pills buy generic imodium for sale

Разрешение на строительство — это публичный документ, предоставленный официальными ведомствами государственной власти или субъектного управления, который допускает начать строительство или осуществление строительных работ.

Получение разрешения на строительство формулирует нормативные положения и регламенты к строительной деятельности, включая допустимые категории работ, разрешенные материалы и способы, а также включает строительные нормы и наборы безопасности. Получение разрешения на стройку является необходимым документов для строительной сферы.

buy fludrocortisone for sale fludrocortisone online loperamide 2mg pills

florinef canada buy fludrocortisone no prescription where can i buy imodium

order generic fludrocortisone 100mcg imodium pills imodium 2mg without prescription

buy fludrocortisone 100 mcg generic order imodium 2 mg loperamide 2mg tablet

where can i buy prasugrel order prasugrel 10 mg sale detrol 1mg over the counter

purchase monograph buy mebeverine 135 mg without prescription buy cilostazol 100mg

order monograph 600mg online buy monograph pills order generic cilostazol

buy prasugrel generic dramamine over the counter order detrol 2mg

order etodolac 600mg mebeverine over the counter buy pletal online cheap

brand monograph mebeverine 135 mg ca cilostazol 100mg without prescription

prasugrel 10 mg uk chlorpromazine 50 mg cheap cost detrol 2mg

buy prasugrel no prescription buy dimenhydrinate without a prescription tolterodine 2mg uk

buy generic monograph 600mg order colospa 135mg online cheap buy pletal without prescription

order monograph 600mg etodolac 600mg ca order pletal online cheap

buy prasugrel medication purchase chlorpromazine online cheap detrol 1mg for sale

prasugrel 10 mg usa dramamine 50 mg drug cost detrol 2mg

buy etodolac without a prescription buy monograph generic order cilostazol 100 mg without prescription

how to get prasugrel without a prescription cost detrol 2mg tolterodine over the counter

order prasugrel online cheap generic dramamine 50 mg buy generic tolterodine 2mg

purchase ferrous order ascorbic acid pills betapace ca

buy ferrous 100 mg generic buy generic risedronate over the counter betapace order

ferrous sulfate 100 mg pill order sotalol without prescription buy betapace 40 mg pills

ferrous 100 mg ca ascorbic acid where to buy sotalol drug

order ferrous 100mg order actonel 35 mg pills sotalol 40mg price

purchase ferrous generic ferrous brand buy generic sotalol

order ferrous sulfate 100mg without prescription buy ferrous sulfate sotalol 40 mg generic

order mestinon 60mg generic pyridostigmine 60 mg brand order maxalt 5mg online

pyridostigmine order order rizatriptan 5mg rizatriptan 10mg ca

pyridostigmine 60mg brand buy mestinon 60mg without prescription buy cheap maxalt

ferrous 100mg sale pill sotalol 40mg betapace us

ferrous pill risedronate 35 mg cheap pill betapace

buy ferrous 100mg for sale risedronate 35 mg brand brand sotalol 40mg

mestinon 60 mg drug rizatriptan 5mg ca rizatriptan 10mg usa

mestinon 60 mg tablet order generic feldene 20 mg rizatriptan 10mg oral

ferrous over the counter betapace pills buy betapace 40mg online cheap

order generic pyridostigmine 60mg feldene where to buy rizatriptan drug

order enalapril 10mg lactulose over the counter duphalac order

where to buy mestinon without a prescription maxalt 10mg usa maxalt over the counter

buy generic mestinon 60 mg maxalt 5mg price cheap maxalt 5mg

where to buy pyridostigmine without a prescription order feldene 20mg without prescription purchase rizatriptan

buy generic vasotec over the counter vasotec 5mg generic order duphalac without prescription

brand mestinon 60 mg buy feldene for sale buy rizatriptan 5mg online

buy generic vasotec online cost vasotec 5mg buy lactulose no prescription

buy vasotec 5mg generic purchase doxazosin sale duphalac cost

vasotec 5mg cheap how to get duphalac without a prescription purchase duphalac generic

buy vasotec 10mg without prescription lactulose for sale duphalac sale

order vasotec 10mg generic buy doxazosin no prescription purchase lactulose generic

cost vasotec vasotec brand duphalac us

enalapril uk buy vasotec 5mg generic lactulose cheap

purchase vasotec without prescription order enalapril 5mg for sale cheap duphalac

purchase latanoprost for sale capecitabine 500mg ca buy rivastigmine generic

where can i buy zovirax xeloda tablet buy rivastigmine online

buy generic latanoprost buy capecitabine sale order generic exelon

buy betahistine 16 mg for sale order betahistine 16 mg online buy benemid generic

order omeprazole without prescription order lopressor 100mg without prescription lopressor over the counter

order premarin online cheap viagra 100mg pills for men sildenafil viagra

order omeprazole sale buy singulair 5mg pills metoprolol over the counter

premarin ca oral premarin purchase sildenafil online cheap

order premarin 0.625mg online cheap buy generic dostinex for sale viagra australia

order premarin online us pharmacy viagra buy generic sildenafil

premarin 600 mg cheap dostinex online buy sildenafil in usa

buy micardis medication purchase telmisartan sale oral molnupiravir 200mg

buy telmisartan 80mg without prescription buy molnupiravir medication movfor canada

tadalafil 40mg drug viagra over the counter sildenafil 50mg uk

micardis 20mg without prescription order telmisartan pill order generic molnunat

telmisartan order online buy plaquenil 200mg generic purchase movfor online cheap

cialis prices order sildenafil 50mg online cost viagra

order telmisartan 20mg generic telmisartan pill buy molnunat generic

cenforce 50mg pill buy cenforce online cheap order chloroquine generic

female cialis tadalafil tadalafil 5mg pills order sildenafil

order generic cenforce 100mg buy naprosyn 250mg online order aralen 250mg generic

cenforce 100mg cheap purchase chloroquine pills chloroquine over the counter

buy cialis 5mg online buy generic cialis 40mg order generic viagra 50mg

order cenforce 50mg for sale buy naprosyn 500mg sale order aralen 250mg pill

tadalafil 5mg oral purchase tadalafil online cheap viagra tablets

cenforce 100mg price aralen 250mg cheap aralen 250mg pills

brand cenforce 100mg how to get aralen without a prescription order chloroquine 250mg for sale

order cenforce 50mg sale buy generic aralen online buy generic chloroquine for sale

buy omnicef 300mg for sale metformin 1000mg brand buy prevacid 15mg sale

how to get modafinil without a prescription order provigil 100mg pill order deltasone 5mg generic

order generic modafinil buy promethazine 25mg generic prednisone 10mg drug

omnicef usa omnicef 300 mg sale buy generic prevacid

order omnicef generic cost cefdinir purchase prevacid for sale

modafinil cost order deltasone 40mg generic order deltasone 20mg pill

generic omnicef 300 mg cost omnicef 300 mg buy prevacid 30mg pill

order omnicef 300mg sale buy glycomet 1000mg for sale prevacid 15mg over the counter

brand modafinil 100mg buy prednisone without a prescription prednisone 40mg oral

provigil 200mg cost order provigil 100mg pills deltasone cost

buy provigil 100mg online buy generic phenergan for sale prednisone 40mg cost

how to get modafinil without a prescription promethazine 25mg drug order prednisone sale

omnicef generic order omnicef for sale buy prevacid 15mg pills

cefdinir 300mg sale buy prevacid pills order prevacid 15mg online

purchase cefdinir for sale glucophage 500mg tablet generic lansoprazole

order omnicef 300mg pill order lansoprazole pill generic prevacid

order accutane 10mg generic azithromycin 250mg tablet oral zithromax 250mg

oral accutane 10mg zithromax drug zithromax 250mg generic

omnicef 300mg ca metformin 500mg canada lansoprazole brand

order atorvastatin 80mg online cheap atorvastatin 10mg pills buy amlodipine 10mg generic

accutane order buy generic accutane for sale azithromycin 500mg us

isotretinoin 40mg pills buy generic isotretinoin online buy zithromax pill

accutane ca brand zithromax 250mg buy zithromax 500mg sale

order accutane 20mg sale buy azithromycin pill buy zithromax 500mg generic

isotretinoin 40mg uk cheap amoxil 1000mg zithromax 500mg tablet

buy isotretinoin generic order isotretinoin 10mg without prescription zithromax 250mg pills

buy isotretinoin 40mg online order azithromycin 500mg generic buy azithromycin generic

accutane us azithromycin 500mg canada buy generic zithromax

order atorvastatin 40mg online proventil 100mcg pills buy norvasc 10mg

accutane usa purchase isotretinoin online cheap azithromycin 250mg cost

atorvastatin 20mg for sale buy atorvastatin 40mg for sale purchase amlodipine online

buy atorvastatin 40mg sale albuterol 100 mcg uk order amlodipine 5mg online

atorvastatin 10mg without prescription lipitor canada buy amlodipine 5mg

order azipro 500mg online cheap buy neurontin 100mg sale buy neurontin 800mg pill

purchase azipro online buy azithromycin pills for sale buy gabapentin 800mg sale

buy generic azithromycin 500mg order prednisolone online cheap cheap gabapentin 800mg

order atorvastatin 10mg generic norvasc sale amlodipine 5mg pill

buy cheap generic azipro buy neurontin generic neurontin 800mg for sale

azipro 500mg usa buy omnacortil generic buy gabapentin 800mg without prescription

lipitor for sale online buy norvasc online cheap norvasc 10mg over the counter

win real money online casino online blackjack for money order furosemide 40mg

gambling games slot games ventolin 4mg oral

real money online casinos usa albuterol usa order ventolin for sale

buy symmetrel 100mg for sale order symmetrel sale avlosulfon 100mg pill

casino online usa buy stromectol medication buy oral ivermectin

crazy poker games real casino online order synthroid online

order amantadine without prescription amantadine 100mg sale dapsone usa

casino gambling order augmentin 1000mg generic synthroid 150mcg over the counter

buy cheap clomid order clomiphene online order azathioprine 25mg pill

buy serophene pill serophene cheap purchase azathioprine

clomid 100mg sale clomiphene 50mg ca purchase imuran

buy methylprednisolone without prescription order nifedipine 30mg online order aristocort 10mg pill

buy generic clomiphene online buy generic azathioprine order azathioprine 25mg without prescription

clomiphene sale imdur 20mg cheap purchase azathioprine generic

generic medrol cheap aristocort buy generic triamcinolone 10mg

order aceon generic coversum drug buy fexofenadine 180mg generic

vardenafil 20mg canada order tizanidine pills buy zanaflex pill

buy levitra 10mg pill tizanidine us where can i buy tizanidine

brand levitra lanoxin tablet tizanidine order

purchase levitra generic where to buy vardenafil without a prescription tizanidine buy online

vardenafil over the counter order digoxin without prescription order tizanidine 2mg without prescription

Привет всем! Я всегда мечтал испытать азарт онлайн-казино, и наконец решился. После небольшого поиска я нашел сайт caso-slots.com, где представлены все популярные казино и даже список тех, где можно получить бонус на первый депозит. Это точно то, что я искал!

buy generic phenytoin over the counter dilantin usa purchase oxybutynin generic

buy generic phenytoin 100 mg oxybutynin without prescription where can i buy ditropan

buy aceon tablets order desloratadine 5mg without prescription fexofenadine generic

buy dilantin 100mg dilantin 100mg oral order ditropan

buy generic perindopril 4mg coversum sale fexofenadine buy online

dilantin 100mg over the counter dilantin 100mg sale oxybutynin canada

I?¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this info So i am satisfied to express that I have a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot for sure will make sure to don?¦t forget this website and provides it a glance regularly.

Wohh just what I was searching for, appreciate it for posting.

buy claritin generic purchase priligy without prescription where can i buy priligy

baclofen over the counter oral ozobax buy toradol pill

order claritin online cheap buy claritin 10mg online cheap buy dapoxetine 30mg generic

glimepiride 4mg price buy cytotec online arcoxia price

buy fosamax 70mg without prescription colcrys cheap macrodantin 100mg pill

buy generic alendronate furadantin 100mg ca generic nitrofurantoin 100mg

buy inderal 20mg for sale motrin oral clopidogrel 75mg pills

buy cheap generic nortriptyline nortriptyline 25mg without prescription acetaminophen pills

brand pamelor 25 mg acetaminophen 500 mg us buy generic anacin 500mg

buy nortriptyline 25 mg nortriptyline 25 mg uk paracetamol pill

order nortriptyline 25 mg generic order generic pamelor 25mg paracetamol canada

nortriptyline 25mg cost paracetamol 500mg cost cost panadol 500 mg

warfarin 2mg canada oral metoclopramide buy maxolon without a prescription

medex price buy generic maxolon over the counter reglan price

where to buy coumadin without a prescription order paroxetine 10mg sale metoclopramide 20mg price

xenical 120mg sale asacol 400mg ca diltiazem canada

buy coumadin online order paroxetine 20mg generic buy metoclopramide without prescription

buy astelin 10 ml sale buy astelin 10ml generic irbesartan 150mg usa

buy famotidine medication how to get hyzaar without a prescription buy prograf 5mg

pepcid tablet buy losartan 25mg without prescription buy tacrolimus pills for sale

buy astelin 10ml for sale avapro usa buy generic avapro for sale

pepcid 40mg ca order tacrolimus 5mg online buy generic tacrolimus over the counter

purchase famotidine tacrolimus for sale online buy generic prograf

order famotidine without prescription tacrolimus 1mg drug prograf 1mg brand

pepcid 20mg canada buy losartan 50mg online cheap buy prograf generic

order azelastine 10 ml online cheap order zovirax 400mg for sale avapro 300mg tablet

purchase pepcid for sale buy losartan 25mg sale order prograf online cheap

cost azelastine 10 ml avalide uk purchase avapro for sale

astelin 10 ml usa buy acyclovir 400mg generic avapro 300mg canada

order esomeprazole 40mg mirtazapine where to buy buy topamax 100mg without prescription

buy esomeprazole 20mg without prescription topiramate 100mg pills oral topamax 100mg

esomeprazole 40mg uk buy mirtazapine order topamax 200mg generic

buy cheap zyloprim clobetasol ca rosuvastatin usa

order sumatriptan 50mg generic purchase levaquin generic how to buy dutasteride

buy imitrex generic sumatriptan us dutasteride without prescription

I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

Yay google is my king helped me to find this outstanding site! .

cost zyloprim 100mg zyloprim 300mg without prescription rosuvastatin 10mg over the counter

ranitidine 300mg tablet celebrex 200mg canada where can i buy celebrex

motilium 10mg without prescription carvedilol 25mg without prescription buy tetracycline 500mg online cheap

buy motilium 10mg generic buy tetracycline 500mg without prescription order tetracycline online cheap

buy flomax paypal order generic ondansetron 4mg zocor 10mg canada

order spironolactone 100mg generic buy proscar sale propecia online order

essay writing academic writers online help write my paper

order spironolactone 25mg without prescription purchase valacyclovir generic purchase proscar generic

buy forcan for sale buy forcan sale order cipro for sale

purchase sildenafil pills sildenafil uk estradiol online

sildenafil sale buy generic sildalis estradiol 1mg sale

order flagyl 200mg pills buy generic flagyl order keflex 250mg generic

cheap cleocin purchase fildena for sale buy fildena 50mg sale

cleocin ca buy erythromycin medication cheap ed drugs

order retin for sale purchase stendra sale buy avanafil generic

cleocin without prescription buy erythromycin sale fildena order online

order retin generic order tadalis online cheap avana medication

buy retin gel online cheap order tadalafil 20mg sale brand avana 100mg

tamoxifen 20mg tablet order betahistine 16mg sale budesonide for sale online

buy tamoxifen generic betahistine pill rhinocort oral

buy cheap tadacip buy cambia online order indocin pills

buy tadacip pills generic voltaren 100mg order indocin 75mg online cheap

order nolvadex 20mg generic order betahistine for sale symbicort inhalers

order cefuroxime online buy methocarbamol for sale robaxin over the counter

cefuroxime 500mg uk order methocarbamol pill buy methocarbamol generic

trazodone 50mg pill clindac a oral clindamycin price

cost aspirin aspirin oral best online poker sites for real money

Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

Great blog here! Additionally your web site rather a lot up very fast! What host are you using? Can I get your associate link in your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Some really prime posts on this site, saved to bookmarks.

dissertation writers online gamble online win real money play online roulette for fun

pre written essays for sale pay essay writing roulette online real money

buy a custom essay gambling sites online blackjack with real money

buy trimox medication brand trimox 500mg clarithromycin uk

buy generic catapres antivert 25mg price tiotropium bromide 9mcg over the counter

prescription acne medication names acne medication by prescription order oxcarbazepine 300mg

best pills for acne treatment buy oxcarbazepine medication brand trileptal 300mg

best acne treatment for boys best medication for acne brand trileptal

minocin over the counter minocycline 50mg generic requip generic

order uroxatral 10mg generic purchase alfuzosin generic otc med for stomach cramps

minocin for sale online buy generic minocycline online buy requip 1mg online cheap

uroxatral 10mg for sale can flonase make you sleepy best painkiller for sensitive stomach

Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web site.

Of course, what a magnificent blog and revealing posts, I surely will bookmark your website.Have an awsome day!

order alfuzosin online strongest prescription allergy medication strongest otc for acid reflux

Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great article.

I will right away grab your rss as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

order letrozole buy femara pills for sale aripiprazole 20mg usa

online sleep prescriptions alopecia news get weight loss medication online

how to get provera without a prescription buy generic biltricide over the counter order hydrochlorothiazide for sale

1 800 quit now free patches new pill to quit smoking online pharmacy painkillers

order provera 5mg generic purchase hydrochlorothiazide without prescription hydrochlorothiazide ca

antifungal supplements for kids best online site for diflucan high blood pressure tablet name

cymbalta 40mg pill buy glipizide 5mg generic where can i buy provigil

fungal infection tablets medication herpes simplex safest bp meds for seniors

duodenal gastric ulcers treatment for erosive gastritis get online prescription for uti

affordable birth control near me most common antibiotic for prostatitis drugs to treat premature ejaculation

virtual birth control prescription monthly birth control pill delivery pills that increase semen volume

birth control monthly subscription medications that shrink the prostate tadalafil instructions for use

deltasone order prednisone 5mg uk buy amoxicillin generic

order generic zithromax 250mg order zithromax 500mg generic order gabapentin 800mg pill

best natural supplements for heartburn medicine that stops vomiting the best gas reducing relief

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

Very nice pattern and fantastic content material, absolutely nothing else we want : D.

azithromycin online order cost omnacortil gabapentin 600mg uk

urso pill buy zyban 150 mg online cheap purchase zyrtec for sale

purchase urso without prescription cetirizine 5mg pill cetirizine cheap

order urso generic buy zyrtec zyrtec 5mg canada

order strattera pills order zoloft 100mg pills order sertraline 100mg for sale

atomoxetine pills order zoloft 100mg without prescription sertraline brand

That is very interesting, You are a very professional blogger. I’ve joined your rss feed and sit up for searching for more of your wonderful post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great blog!

buy furosemide online cheap diuretic monodox us order ventolin 2mg generic

Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back someday. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice afternoon!

Would love to constantly get updated outstanding site! .

buy lasix tablets acticlate buy online ventolin 2mg drug

In this great design of things you get a B- just for effort. Where you misplaced me personally was first on the facts. As people say, details make or break the argument.. And that could not be more accurate here. Having said that, let me reveal to you just what exactly did work. Your text is definitely rather powerful and this is most likely why I am making an effort in order to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, although I can easily notice the leaps in reasoning you come up with, I am not necessarily convinced of just how you appear to connect your points which inturn make your conclusion. For right now I will yield to your position however hope in the foreseeable future you actually connect the facts much better.

Usually I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

lasix 40mg over the counter buy acticlate without prescription albuterol inhalator sale

escitalopram drug escitalopram medication revia 50 mg uk

oral augmentin cheap synthroid sale buy cheap clomid

augmentin pill clomid 100mg without prescription oral clomid

The subsequent time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to read, however I truly thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might repair if you werent too busy searching for attention.

buy nateglinide medication order generic capoten order candesartan 8mg generic

Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

buy duricef 500mg pills purchase ascorbic acid combivir pills

medrol 8mg over counter medrol 8mg pills buy clarinex pills for sale

acyclovir ca buy allopurinol pill order rosuvastatin 20mg for sale

buy acyclovir cheap where can i buy crestor buy rosuvastatin without a prescription

sporanox 100 mg brand generic progesterone order tindamax sale

buy acyclovir 800mg buy acyclovir 800mg online cheap crestor brand

buy itraconazole 100mg pills prometrium 200mg for sale order generic tindamax 500mg

I like this web site so much, saved to favorites.

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

zyprexa sale cheap olanzapine order valsartan 80mg online cheap

zetia ca zetia 10mg for sale order sumycin online cheap

order zyprexa 10mg online cheap cheap diovan diovan usa

zyprexa 10mg usa buy valsartan 80mg pill buy diovan generic

order cyclobenzaprine generic generic baclofen 10mg ketorolac oral

buy flexeril paypal cyclobenzaprine 15mg usa order toradol without prescription

best cure for teenage acne prednisone 10mg uk will pimple get wase when taking fulcin

Surprised, I’ve achieved this milestone with this compelling read, big thanks to the author!

prednisone 10mg pill oral prednisone 20mg

does pancreatitis cause stomach pain buy famotidine no prescription

buy pills to treat acne oral deltasone 10mg sudden adult acne female

walgreen generic allergy pills generic fluticasone list of otc allergy medications

Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification seemed to be at the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks consider worries that they plainly don’t know about. You controlled to hit the nail upon the highest as smartly as defined out the entire thing with no need side effect , other people could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the final part I maintain such information a lot. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

I maintain such information a lot. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your site?

Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nonetheless I’m experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

buy isotretinoin cheap order isotretinoin generic isotretinoin 10mg pills

What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

order azithromycin online azithromycin 500mg pills azithromycin 500mg drug

lasix for sale online generic furosemide

azithromycin for sale online cost azithromycin 250mg order azithromycin 500mg pill

azipro 500mg pill azipro 500mg canada oral azipro

amoxicillin us order generic amoxicillin 500mg amoxicillin online

order generic amoxicillin 250mg order amoxil 250mg without prescription amoxil 500mg oral

generic doxycycline acticlate pill

levitra canada order vardenafil 10mg online cheap

levitra 20mg ca order generic vardenafil 10mg

serophene online buy clomiphene 100mg us order clomid 100mg for sale

clomid 50mg without prescription clomid 100mg pills clomid 50mg cheap

order prednisone 40mg pills order prednisone 40mg generic deltasone 10mg canada

order accutane generic isotretinoin 20mg drug accutane without prescription

absorica online buy isotretinoin 40mg brand isotretinoin medication

cost isotretinoin 40mg buy accutane pills isotretinoin 20mg pills

accutane 10mg pill buy generic absorica isotretinoin price

buy prednisolone 5mg sale buy prednisolone 40mg generic buy omnacortil 40mg

order prednisolone 40mg online cheap cost prednisolone 40mg prednisolone 40mg pill

It’s really a cool and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

hello!,I like your writing very so much! proportion we keep in touch more about your post on AOL? I require an expert in this house to solve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to look you.

cheap gabapentin pill order gabapentin 800mg for sale order gabapentin 600mg pills

I have been checking out some of your stories and i can state pretty clever stuff. I will definitely bookmark your website.

casino moons online casino online gambling casinos online casino with free signup bonus real money usa

cheap rybelsus 14mg semaglutide usa rybelsus 14mg for sale

rybelsus 14mg price rybelsus 14mg cheap buy semaglutide sale

levitra for sale levitra price buy levitra no prescription

buy vardenafil without a prescription buy generic levitra vardenafil 10mg sale

order levitra for sale brand vardenafil buy levitra 10mg without prescription

order lyrica generic order lyrica 150mg online lyrica generic

purchase cenforce generic cenforce brand cenforce cost

does gabapentin make you sleepy

Hello very cool website!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?KI’m satisfied to seek out numerous helpful information right here in the put up, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

Good day very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also?KI’m satisfied to search out numerous helpful info here within the post, we’d like work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

inderal 20mg without prescription order inderal pills order clopidogrel 75mg without prescription

paper help my favorite writer essay writing dissertation service

can bactrim treat a sinus infection

order generic metoclopramide 20mg buy cozaar 25mg without prescription losartan us

purchase ciprofloxacin without prescription – cephalexin medication augmentin 1000mg us

ciprofloxacin 1000mg cheap – buy baycip without a prescription buy amoxiclav online

benefits of stopping citalopram

hyponatremia on ddavp

buy flagyl pills for sale – order flagyl generic order zithromax 500mg without prescription

brexpiprazole vs aripiprazole

buy retrovir 300 mg online pill – buy glycomet online cheap allopurinol price

lowest price celecoxib

buy atarax pill – prozac price amitriptyline 25mg oral

hydroxyzine 10mg over the counter – generic amitriptyline order amitriptyline 25mg sale

purchase ventolin generic – purchase promethazine pills buy theophylline online cheap

I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Some truly fantastic info , Glad I detected this. « Prayer indeed is good, but while calling on the gods a man should himself lend a hand. » by Hippocrates.

depo-medrol cost – buy loratadine 10mg generic buy astelin 10ml sprayers

buy clarinex tablets – buy beclamethasone no prescription cheap ventolin inhalator

order glyburide 2.5mg online cheap – purchase glipizide generic buy forxiga 10mg pills

famciclovir 250mg us – famciclovir online buy valcivir 1000mg

levitra generic name

order generic metoprolol – order olmesartan 20mg without prescription order adalat 30mg generic

prices cialis

buy nitroglycerin pills – order generic indapamide diovan 160mg us

brand cialis tough – brand cialis same penisole urgent

cialis soft tabs online closer – viagra oral jelly online burn viagra oral jelly online toward

biaxin hotel – clarithromycin pills sacred cytotec broad

generic bactrim 480mg – keppra 1000mg over the counter order tobramycin online

viagra best online pharmacy

buy generic cyclobenzaprine – donepezil oral enalapril 5mg canada

Red blood cell enzyme abnormalities Glucose-6-phosphate dehydrogenase G6PD deficiency: The G6PD enzyme is missing from red blood cell membranes, making cells more fragile.

Change your buying habits. ivermectin 3 mg dose at great prices when you purchase from respectable online

In the case of a complete abortion, the patient has had a positive pregnancy test, has experienced vaginal bleeding with passage of tissue, and has a closed cervical os.

This usually occurs as the fever subsides and will result in fluid shift from the intravascular to extravascular space.

When you are dealing with a personal medical problem try buying ivermectin cost uk and prompt ED now! Exciting freebies awaits you.

To use the mobile app, you must first register for a personal account from a campus computer, a laptop connected to IU Secure, or a computer connected to the VPN.

The body’s immune system attacks and destroys the insulin producing cells in the pancreas.

A common way to save money and stromectol order online recommended if you’re over 80 years old?

So of Course Bobby Jindal Is Attacking Planned Parenthood.

Other factors, such as smoking, immune system problems, and certain other infections like chlamydia can increase the risk of cervical cancer.

Will using ivermectin lotion cost delivered in days to give you essential treatment

Infants and toddlers often run a fever in the 100 to 102 degree range.

In type 1 diabetes, the body’s immune system attacks and destroys the cells that produce insulin.

One of the most popular ways to Priligy would assist you further.

Always discuss any health concerns and symptoms with your doctor.