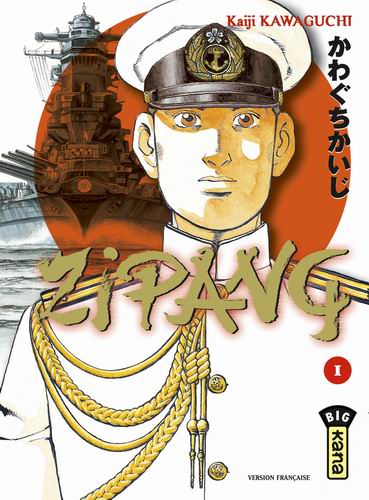

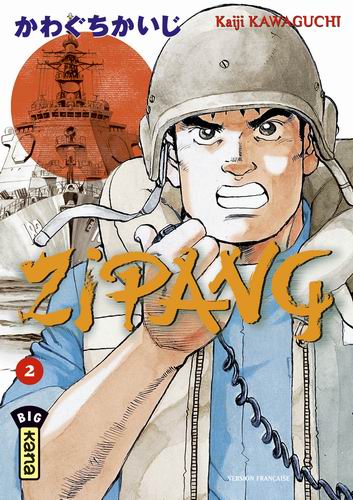

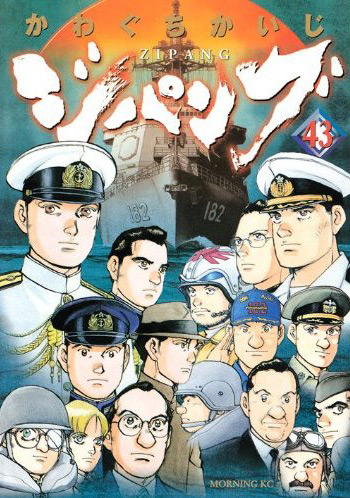

Zipang

Zipang

de Kaiji Kawaguchi

Kodansha, 2001-2009

(série terminée en 43 volumes)

Kana, 2005

(en cours – 36 volumes parus)

L’histoire :

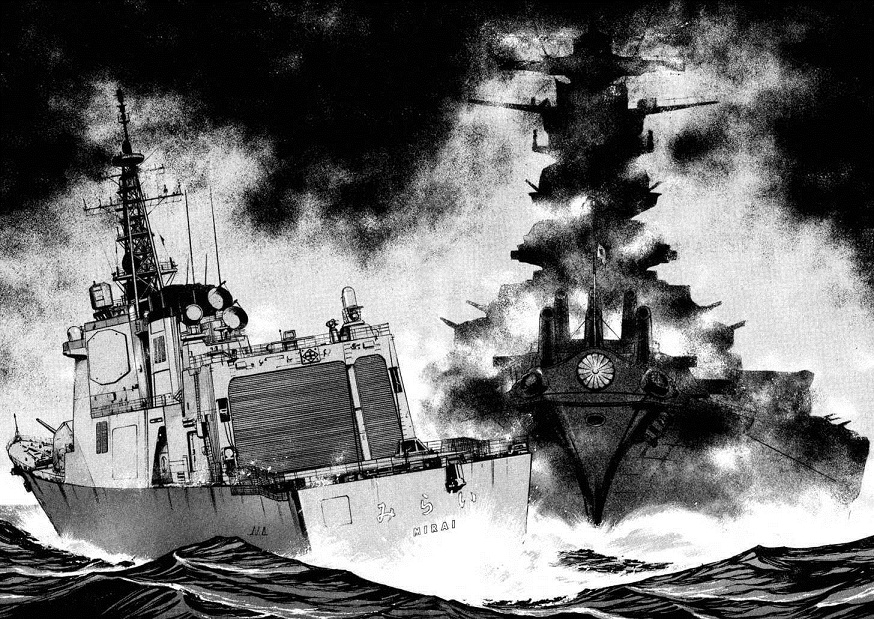

En 2001, le Mirai, un destroyer des Forces Japonaises d’Autodéfense (Jietai) appareille pour participer à une opération de maintien de la paix, dans le cadre d’une force internationale avec la marine américaine. En plein milieu du Pacifique, le navire est pris dans une dépression climatique d’ampleur sans précédent. Et fait extraordinaire, cet orage a pour conséquence d’envoyer le Mirai, et ses 240 hommes d’équipage… 60 ans en arrière, en 1942, près de l’île de Midway, à la veille d’une bataille aéronavale décisive de la 2e Guerre Mondiale…

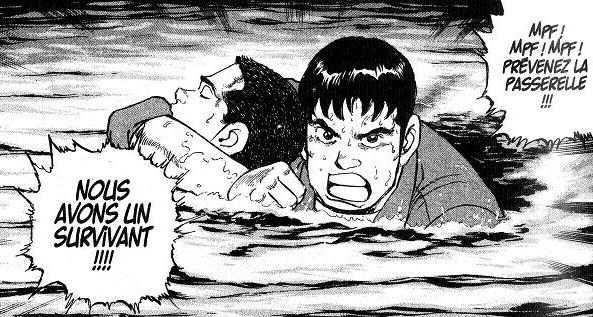

Avant de réaliser ce qui leur arrive, et de réfléchir au moyen de revenir à leur époque, les officiers du Mirai se trouvent immédiatement confrontés à une complication : ayant porté assistance à un officier grièvement blessé, dont l’hydravion abattu flottait au raz de l’océan, ils se retrouvent avec à leur bord un membre des services secrets de la marine impériale, chargé d’une mission d’importance stratégique. Que faire de cet homme, dont ils ont sauvé la vie, et qui comprend immédiatement le parti que la marine de 1942 pourrait tirer du Mirai et de son armement sophistiqué? Plus gravement encore, quelle que soit leur action (intervenir ou non dans les opérations de guerre), ne risquent-ils pas de changer irrémédiablement le cours de l’histoire, et d’hypothéquer leur propre existence, en modifiant l’avenir du Japon, et donc du monde?

Avant de réaliser ce qui leur arrive, et de réfléchir au moyen de revenir à leur époque, les officiers du Mirai se trouvent immédiatement confrontés à une complication : ayant porté assistance à un officier grièvement blessé, dont l’hydravion abattu flottait au raz de l’océan, ils se retrouvent avec à leur bord un membre des services secrets de la marine impériale, chargé d’une mission d’importance stratégique. Que faire de cet homme, dont ils ont sauvé la vie, et qui comprend immédiatement le parti que la marine de 1942 pourrait tirer du Mirai et de son armement sophistiqué? Plus gravement encore, quelle que soit leur action (intervenir ou non dans les opérations de guerre), ne risquent-ils pas de changer irrémédiablement le cours de l’histoire, et d’hypothéquer leur propre existence, en modifiant l’avenir du Japon, et donc du monde?

Ce que j’en pense :

Zipang est un manga hors-normes. Superbement dessiné et mis en scène, possédant une impressionnante galerie de personnages (dont certains ayant réellement existé), racontant une saga aux rebondissements dignes de Monster sur plus de 40 volumes, et posant des questions passionnantes sur l’histoire du Japon, il est nimbé d’une aura sulfureuse, liée aux thèmes nationalistes qu’il véhicule : réflexion sur le rôle d’une armée d’autodéfense dans une constitution pacifiste, remise en question de la défaite du Japon en 1945, occultation des crimes de guerre de l’armée impériale (Nankin, Bataan, l’unité 731…), nécessité du bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki dans la victoire alliée, etc. De ce fait, Zipang a été souvent taxé de révisionnisme sous-jacent et il est difficile d’en faire abstraction. Étant moi-même passionné d’histoire contemporaine, il fallait que je me fasse ma propre idée.

Zipang raconte comment un navire de guerre de 2001, le Mirai, se retrouve plongé dans le contexte de la guerre du Pacifique, avec des armements et des équipements (missiles, communication, radar, électronique…) lui conférant une puissance de feu imbattable et une quasi invincibilité face aux navires de l’époque. A lui seul, le Mirai peut battre n’importe quelle escadre, et pourvu qu’il prenne parti pour un camp ou pour un autre, il peut complètement changer le cours de la guerre. Cette responsabilité, les officiers du Mirai en ont conscience, et leur première ligne de conduite sera donc de ne pas intervenir. A ce stade, je pense nécessaire de vous les présenter.

Les protagonistes :

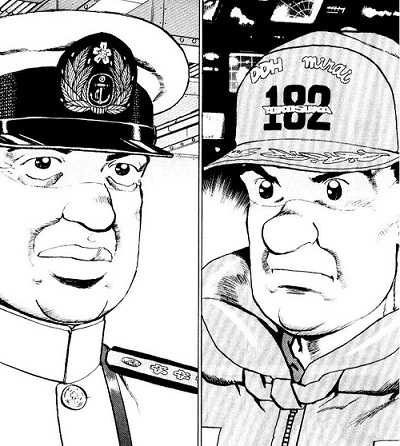

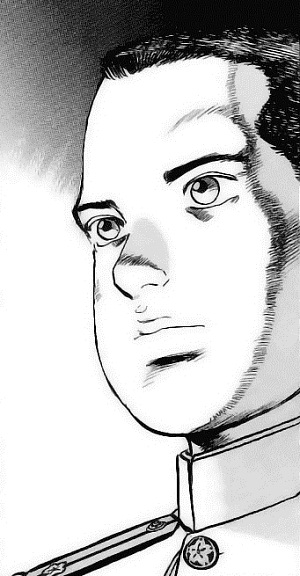

Le commandant du Mirai est le capitaine de vaisseau Umezu (à droite sur l’image ci-contre), officier expérimenté et prudent, toujours calme, et dont la principale préoccupation est de protéger ses hommes, qui l’aiment beaucoup (bien qu’ils le surnomment Hiruandon, c’est-à-dire le vieil indécis). Il est imprégné par la doctrine de l’auto-défense, qui veut que le Japon n’intervienne pas de manière offensive dans quelque conflit que ce soit. A plus forte raison dans la situation où se trouve le Mirai au commencement de Zipang…

Son second est le capitaine de frégate Kadomatsu. Intelligent et capable, c’est un meneur d’hommes, mais son caractère impulsif lui fait parfois prendre des décisions lourdes de conséquences. En sauvant la vie de Kusaka  au début de l’intrigue, il cause une perturbation du cours de l’histoire irrémédiable. Zipang, dans son entièreté, peut être ramené à un affrontement entre deux hommes, Kadomatsu et Kusaka. Pacifiste, Kadomatsu agit toujours selon une préoccupation majeure : éviter toute perte humaine, autant que faire se peut.

au début de l’intrigue, il cause une perturbation du cours de l’histoire irrémédiable. Zipang, dans son entièreté, peut être ramené à un affrontement entre deux hommes, Kadomatsu et Kusaka. Pacifiste, Kadomatsu agit toujours selon une préoccupation majeure : éviter toute perte humaine, autant que faire se peut.

Sous les ordres d’Umezu et de Kadomatsu, les capitaines de corvette Kikuchi et Oguri occupent les fonctions principales à bord du Mirai : l’un est chef canonnier et l’autre chef navigateur. Ils sont les deux meilleurs amis de Kadomatsu, ayant fait ensemble leurs classes à l’école navale. Mais leurs personnalités sont très différentes : alors qu’Oguri est un type ouvert et sympathique, un peu casse-cou, Kikuchi est un cérébral, fin tacticien mais renfermé.  Fortement ébranlé par la prise de conscience de ses responsabilités en temps de guerre, ce dernier va peu à peu s’affirmer, mais vers quelle direction? Parmi les membres de l’équipage, on peut citer Momoi, la seule femme à bord, infirmière avec le grade de lieutenant, sa présence étonnera les soldats du passé. Yanagi est un personnage annexe mais intéressant : simple sous-officier avec le grade de premier maître, il connaît l’histoire de la 2e Guerre Mondiale sur le bouts des doigts, et il est souvent consulté en cas de crise pour savoir ce qui s’est passé dans la véritable « histoire ».

Fortement ébranlé par la prise de conscience de ses responsabilités en temps de guerre, ce dernier va peu à peu s’affirmer, mais vers quelle direction? Parmi les membres de l’équipage, on peut citer Momoi, la seule femme à bord, infirmière avec le grade de lieutenant, sa présence étonnera les soldats du passé. Yanagi est un personnage annexe mais intéressant : simple sous-officier avec le grade de premier maître, il connaît l’histoire de la 2e Guerre Mondiale sur le bouts des doigts, et il est souvent consulté en cas de crise pour savoir ce qui s’est passé dans la véritable « histoire ».

Viennent ensuite les officiers de la marine impériale. Kusaka est l’officier du renseignement de la marine que Kadomatsu sauve de la mort au début. Extrêmement intelligent, mais pétri d’un puissant idéal patriotique, il comprend immédiatement tout le parti qu’il pourrait tirer du Mirai. Ni un belliciste ni un pacifiste, il rêve d’un Japon idéal, qu’il nomme Zipang, ou Zipangu, et dont il pourrait provoquer la naissance en modifiant le cours de l’histoire. Pour cela, il faut stopper la guerre sur un compromis où le Japon ne serait pas perdant, sur un pied d’égalité avec les alliés, et peu importe les moyens mis en œuvre. Le lieutenant Tsuda est un jeune officier qui a servi sous les ordres de Kusaka dans le renseignement, et lui aussi entre en contact avec le Mirai. Profondément troublé par cette découverte, il va jusqu’à envisager le suicide. Officier compétent, mais d’un caractère influençable, il est le jouet d’évènements qui le dépassent. Le capitaine Taki personnalise au contraire l’officier nationaliste et intransigeant. Pour lui, le Mirai est une menace qui empêche, par sa seule existence, la marine impériale d’atteindre ses objectifs. Enfin, l’amiral Yamamoto, bien que personnage historique ayant réellement existé, est un des principaux protagonistes de Zipang. Il est le commandant suprême de la marine impériale. Découvrant très tôt l’existence du Mirai, il cherche à entrer en contact avec lui, afin de connaître ses intentions. Bon politicien, convaincu que le Japon n’aurait jamais dû attaquer les Etats-Unis, il souhaite que l’armée opère un retrait tactique pour resserrer le front et solidifier ses positions, et recherche pour cela l’appui du Mirai. Il devient ami avec le commandant Umezu, qu’il considère comme un égal et dont il apprécie la sagesse.

Viennent ensuite les officiers de la marine impériale. Kusaka est l’officier du renseignement de la marine que Kadomatsu sauve de la mort au début. Extrêmement intelligent, mais pétri d’un puissant idéal patriotique, il comprend immédiatement tout le parti qu’il pourrait tirer du Mirai. Ni un belliciste ni un pacifiste, il rêve d’un Japon idéal, qu’il nomme Zipang, ou Zipangu, et dont il pourrait provoquer la naissance en modifiant le cours de l’histoire. Pour cela, il faut stopper la guerre sur un compromis où le Japon ne serait pas perdant, sur un pied d’égalité avec les alliés, et peu importe les moyens mis en œuvre. Le lieutenant Tsuda est un jeune officier qui a servi sous les ordres de Kusaka dans le renseignement, et lui aussi entre en contact avec le Mirai. Profondément troublé par cette découverte, il va jusqu’à envisager le suicide. Officier compétent, mais d’un caractère influençable, il est le jouet d’évènements qui le dépassent. Le capitaine Taki personnalise au contraire l’officier nationaliste et intransigeant. Pour lui, le Mirai est une menace qui empêche, par sa seule existence, la marine impériale d’atteindre ses objectifs. Enfin, l’amiral Yamamoto, bien que personnage historique ayant réellement existé, est un des principaux protagonistes de Zipang. Il est le commandant suprême de la marine impériale. Découvrant très tôt l’existence du Mirai, il cherche à entrer en contact avec lui, afin de connaître ses intentions. Bon politicien, convaincu que le Japon n’aurait jamais dû attaquer les Etats-Unis, il souhaite que l’armée opère un retrait tactique pour resserrer le front et solidifier ses positions, et recherche pour cela l’appui du Mirai. Il devient ami avec le commandant Umezu, qu’il considère comme un égal et dont il apprécie la sagesse.

D’autres personnages historiques réels jouent un rôle important dans Zipang, comme : le général Tojo, premier ministre ultranationaliste, qui a décidé de l’attaque sur Pearl Harbour ; l’amiral Yonai, ancien premier ministre, pro-occidental et présenté dans Zipang comme pacifiste ; le colonel Tsuji, responsable des opérations terrestres sur Guadalcanal, prototype de l’officier supérieur fanatique ; le général américain Vandegrift, chef des troupes de marines à Guadalcanal ; Puyi, empereur chinois de l’état fantoche du Manchukuo ; et encore bien d’autres plus connus encore, mais les citer ici serait un spoiler majeur…

Inspirations :

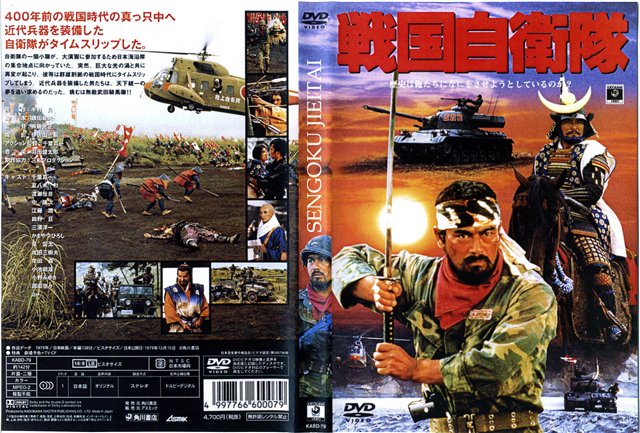

Zipang est systématiquement comparé au film Nimitz, retour vers l’Enfer, aka The Final Countdown (euh, non, pas le truc de rock FM pourri!) ; effectivement, ce film de 1980 met en scène une situation de départ similaire, à savoir le retour vers le passé (juste avant Pearl Harbour) d’un porte-avions moderne. Ce blockbuster hollywoodien avec Kirk Douglas et Martin Sheen n’a pas la complexité de Zipang, en ce que le questionnement induit se limite à intervenir/ne pas intervenir, mais sans remettre en cause les buts de guerre, les japonais étant forcément les ennemis et donc, les méchants. A mon avis, Zipang doit plutôt être comparé à un autre film, plus ancien (1979), bien moins connu chez nous,  mais peut-être plus intéressant (et en l’occurrence, il se trouve que je l’ai vu) : Sengoku Jieitai, titre français : les Guerriers de l’Apocalypse (le titre américain, G.I. Samouraï, est encore plus con). Même principe, des soldats modernes (équipés d’un hélico et d’un tank) se retrouvent transportés dans le passé, et en mesure de modifier le passé. La différence est qu’il ne s’agit pas de la guerre du Pacifique mais des guerres civiles de l’ère Sengoku, plus précisément du conflit qui opposa les célèbres seigneurs de la guerre Shingen Takeda et Uesugi Kenshin. Plus orienté action que psychologie, Sengoku Jieitai propose un dénouement simple : l’histoire étant déjà écrite, toute tentative de la modifier est vouée à l’échec, et les intrus sont des anomalies à effacer.

mais peut-être plus intéressant (et en l’occurrence, il se trouve que je l’ai vu) : Sengoku Jieitai, titre français : les Guerriers de l’Apocalypse (le titre américain, G.I. Samouraï, est encore plus con). Même principe, des soldats modernes (équipés d’un hélico et d’un tank) se retrouvent transportés dans le passé, et en mesure de modifier le passé. La différence est qu’il ne s’agit pas de la guerre du Pacifique mais des guerres civiles de l’ère Sengoku, plus précisément du conflit qui opposa les célèbres seigneurs de la guerre Shingen Takeda et Uesugi Kenshin. Plus orienté action que psychologie, Sengoku Jieitai propose un dénouement simple : l’histoire étant déjà écrite, toute tentative de la modifier est vouée à l’échec, et les intrus sont des anomalies à effacer.

C’est la même conclusion à laquelle parvient Barjavel, dans son roman le Voyageur imprudent, dans lequel le héros remonte le temps pour assassiner Bonaparte, mais se retrouve finalement « effacé » lui-même en ayant provoqué un paradoxe temporel qui remet sa propre existence en question. Par comparaison, la Machine à explorer le temps, de Wells, ne s’intéresse qu’à l’exploration proprement dite (et plutôt dans le futur que dans le passé), et délaisse complètement la thématique de la modification du passé. Le fait qu’un des personnages de Zipang, le pilote américain Holder, lise le roman de H.G. Wells ne doit donc être vu que comme un clin d’œil, et n’a pas de signification particulière.

Dilemme

Mais Zipang zappe complètement le côté « science-fiction » du voyage temporel qui n’est finalement qu’un prétexte, pour brosser une fresque dont les nombreux personnages sont autant de points de vues différents sur la question de la place du Japon dans le concert des nations. Et c’est là qu’il est passionnant, en abordant frontalement et sans manichéisme des sujets comme le militarisme, le traumatisme de la défaite et de la bombe atomique. Ce serait réducteur de n’y voir qu’un révisionnisme latent, car le mangaka, Kaiji Kawaguchi, se garde bien de les traiter de façon univoque. D’abord, il rappelle que si l’Empire du Soleil Levant s’était lancé dans un expansionnisme militaire, plusieurs conceptions s’opposaient au sein du commandement sur les buts à atteindre et sur les moyens d’y parvenir. Pour simplifier, il y a grosso modo l’armée de terre et ses chefs fanatisés et jusqu’au-boutistes, de l’autre, la marine avec des chefs plus modérés, certains étant même opposés à un affrontement contre les Etats-Unis, comme l’amiral Yamamoto. C’est également un fait historique avéré que certains officiers les plus nationalistes agissaient parfois de leur propre chef, selon la doctrine du gekokujo, ou désobéissance loyale (allant parfois jusqu’à la tentative de coup d’Etat, comme l’incident du 15 mai 1936).

Ensuite, le dilemme auquel sont confrontés les deux principaux personnages, Kadomatsu et Kusaka, n’est pas de faire gagner ou perdre la guerre au Japon, mais d’agir avec des moyens militaires pour épargner des vies et sauvegarder l’avenir du Japon. Kadomatsu et Umezu ont de ce point de vue l’attitude la plus claire, mais aussi la plus délicate: possédant l’arme quasi invincible qu’est le super-destroyer Mirai,

Ensuite, le dilemme auquel sont confrontés les deux principaux personnages, Kadomatsu et Kusaka, n’est pas de faire gagner ou perdre la guerre au Japon, mais d’agir avec des moyens militaires pour épargner des vies et sauvegarder l’avenir du Japon. Kadomatsu et Umezu ont de ce point de vue l’attitude la plus claire, mais aussi la plus délicate: possédant l’arme quasi invincible qu’est le super-destroyer Mirai,  il essaient de rester fidèles à leur mission de force d’auto-défense, c’est-à-dire de maintien de la paix et de non-offensive. En face, Kusaka fait figure d’illuminé (ce qui est accentué par la façon dont il est représenté, le regard fixe, rigide, énigmatique, tourné vers un avenir que lui seul voit), avec son rêve d’un Zipangu mythique, finalement pas autre chose qu’une utopie, avec tout le potentiel d’horreur que les utopies sont parfois capables d’inspirer à leurs zélateurs. Le manga ne prend pas parti entre l’un ou l’autre, mais montre comment deux idées opposées finissent par prendre leurs défenseurs en otage…

il essaient de rester fidèles à leur mission de force d’auto-défense, c’est-à-dire de maintien de la paix et de non-offensive. En face, Kusaka fait figure d’illuminé (ce qui est accentué par la façon dont il est représenté, le regard fixe, rigide, énigmatique, tourné vers un avenir que lui seul voit), avec son rêve d’un Zipangu mythique, finalement pas autre chose qu’une utopie, avec tout le potentiel d’horreur que les utopies sont parfois capables d’inspirer à leurs zélateurs. Le manga ne prend pas parti entre l’un ou l’autre, mais montre comment deux idées opposées finissent par prendre leurs défenseurs en otage…

Car c’est là l’autre leçon que Zipang semble nous donner : quels que soient les choix et les actes qu’accomplissent les protagonistes, le flux historique est si complexe que ni les uns ni les autres ne parviennent à le maîtriser. Par la connaissance des évènements futurs, et par la maîtrise d’une technologie trop supérieure, Kusaka finit par agir comme une sorte de Dieu, ou de messie, guidé par sa vision ; ce qui le rend d’autant plus dangereux, l’enfer étant pavé des meilleures intentions.

Restent que Zipang possède, malgré la complexité de sa trame et l’intelligence de son scénario, des caractéristiques troublantes, des omissions tragiques ou des opinions tellement radicales qu’elles peuvent nous paraître, à nous lecteurs occidentaux, comme gênantes. Pour simplifier, nous avons été habitués à apprendre que le Japon avait une armée de fanatiques cruels et psychopathes, massacrant les populations civiles et les prisonniers de guerre, et qu’il a reçu la bombe atomique en légitime punition de ses crimes. Point. Zipang dérange parce qu’il montre non seulement des soldats, mais des êtres humains, avec leurs certitudes mais aussi leurs doutes, et leurs peurs, et le Mirai est finalement un révélateur de la complexité du conflit. Parce qu’il dévoile certains pans de la mentalité japonaise, de ses angoisses, et qu’il reflète grâce à une fiction uchronique les débats qui ont ont lieu dans l’opinion japonaise d’aujourd’hui, Zipang m’a passionné.

Restent que Zipang possède, malgré la complexité de sa trame et l’intelligence de son scénario, des caractéristiques troublantes, des omissions tragiques ou des opinions tellement radicales qu’elles peuvent nous paraître, à nous lecteurs occidentaux, comme gênantes. Pour simplifier, nous avons été habitués à apprendre que le Japon avait une armée de fanatiques cruels et psychopathes, massacrant les populations civiles et les prisonniers de guerre, et qu’il a reçu la bombe atomique en légitime punition de ses crimes. Point. Zipang dérange parce qu’il montre non seulement des soldats, mais des êtres humains, avec leurs certitudes mais aussi leurs doutes, et leurs peurs, et le Mirai est finalement un révélateur de la complexité du conflit. Parce qu’il dévoile certains pans de la mentalité japonaise, de ses angoisses, et qu’il reflète grâce à une fiction uchronique les débats qui ont ont lieu dans l’opinion japonaise d’aujourd’hui, Zipang m’a passionné.

Je m’aperçois que j’ai déjà fait assez long, et je n’ai même pas parlé du dessin. Tant pis, j’ajouterai juste qu’il est à la fois très réaliste et très cinématographique, bluffant de précision dans les détails et d’une redoutable efficacité dans les scènes d’action. La manière, par exemple, dont il suspend le temps au moment où les missiles sont sur le point de toucher leur cible…

Bref, Zipang est une œuvre riche et intéressante, pas aussi émouvante qu’Opération mort, de Mizuki, mais à lire absolument, pour peu que l’on s’intéresse à l’histoire du Japon.

Les titres que je n’ai pas osé donner à cette chronique :

Zipang et puis j’oublie – Zipang devant ma glace chaque matin en me rasant

D’accord quand à la complexité de l’intrigue et en général sur la chronique, mais deux point qui me semblent manquer :

-la longueur de ce manga (on sent que l’auteur a du mal à prévoir longtemps à l’avance et à constituer un scénario fluide et dynamique), on est quasiment à du jour par jour, pour éviter d’oublier quelque chose, ça finit par être très lassant.

-Les « oublis » clairement volontaires vu la culture historique de l’auteur sur les actes de guerre japonais. On a un peu l’impression que l’invasion de la Corée puis de la Chine, les combats contre les américains, se sont déroulés de façon honorable et presque dans la bonne humeur.

L’armée japonaise a commis des massacres, forcé des déplacements de populations, affamé, surexploité, etc… C’est un fait, que Kaiji Kawaguchi évite d’aborder, il insiste juste sur le côté fanatisé de l’armée de Terre. C’est franchement hypocrite, et au-delà du simple « gênant », comme tu dis. Quand il y a des escales, on sent qu’on est en guerre, mais pas que le Japon est en train de vider totalement les pays annexés de leurs ressources.

Moi j’ai pas trouvé l’histoire assez prenante pour dépasser ce sentiment d’une volonté proche du négationnisme et les multiples longueurs du récit…

Et pourtant j’ai essayé plusieurs fois, j’adore les voyage dans le temps et les uchronies.

pour aller dans ton sens, j’ai trouvé que le passage sur le Manchukuo était franchement surréaliste. j’aurais dû le préciser dans ma chronique. dans le manga, on a l’impression que l’occupation de la Mandchourie s’est faite de façon idéale, avec la création d’un état multiculturel, où chinois, mandchous, japonais et russes vivent dans l’harmonie. seule la rivalité entre l’armée mandchoue et l’armée du Kanto ramène à la réalité.

après, sur les crimes de guerre, il n’en est pas question, mais c’est presque cela qui est intéressant. cela renvoie à une réalité, le fait que l’opinion japonaise reste très ambigüe sur ces sujets. Kawaguchi ne les nie pas (il les cite, notamment Nankin, dans la chronologie en postface) mais il n’en fait pas un élément de l’intrigue. Enfin, il reste centré sur la marine, qui certes a commis des exactions, mais moins que l’armée de terre et la kampetai.

En même temps, quand les Américains font des films sur la Seconde Guerre Mondiale, ils ne parlent pas des camps de concentration de Japonais sur leur territoire.

Très bon article, comme toujours. ça donne envie de lire la série, même si 43 volumes… ça fait beaucoup !

Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris tes propos. Au moment ou tu dis que certaines points du manga peuvent choquer le lecteur occidental parce que (je caricaturise) nous avons appris que les japonais, pendant la 2ème guerre mondiale, étaient les méchants. C’est pas faut. Mais, même si on est un peu plus large d’esprit que ça, les crimes commis de part et d’autres ont tout de même été commis. Évidement que tous les soldats japonais n’étaient pas des machines à tuer sanguinaires et que même en tout état de cause on ne peut pas résumer toute cette période entre « le bien d’un côté et le mal de l’autre », comme malheureusement les films américains on trop tendance à le faire. Mais de là à nier l’existence de crimes commis par l’armée impériale, c’est pas justifiable.

Heu… je suis pas sûre de m’exprimer clairement, là. Pour résumer, je n’ai pas compris si Zipang défend une idéologie nationaliste et négationniste, ou s’il expose les différents points de vue de façon impartiale, y compris celui des nationalistes. Voilà.

je me suis peut-être mal exprimé aussi… je dirais qu’avant de jeter la pierre à Zipang, faut regarder aussi comment on voit les japonais de l’époque dans le camp allié. Je suis lecteur de Buck Danny, dont les « je vais te faire passer le goût du saké, face de citron » sont légendaires.

pour moi Zipang n’est pas négationniste, ni révisionniste dans un sens intentionnel, il ne considère pas qu’entre belligérants américains ou japonais il y ait un camp de bons et l’autre de méchants, et vice-versa.

le point gênant est la manière dont il s’abstient d’évoquer les crimes de guerres de l’armée japonaise, alors même qu’il évoque les bombardements alliés sur le Japon. bombardements, que plusieurs personnages vont même jusqu’à estimer nécessaires, puisque ce serait à travers les épreuves que le Japon s’est relevé encore plus fort, et sans la défaite, pas de reconstruction, ni de prospérité économique…

d’un autre côté, ce qu’il met en avant c’est la motivation de héros comme Kadomatsu pour éviter les morts inutiles. on voit ainsi le Mirai participer à des évacuations de soldatsdans des endroits où des milliers d’entre eux sont morts (à Guadalcanal, aux Aléoutiennes…)

de toutes façons, Zipang est complexe, et ne peut se réduire à un débat révisionniste/pas révisionniste (intéressant au demeurant).

Excellent looong article

J’avoue cependant que vu la loooongueur du manga, à moins que ma bibliothèque ne l’ajoute à ses rayons, je ne suis pas assez intéressé pour me lancer dans son achat/lecture.

Mais je suis assez intrigué pour tenter le dérivé en animé, qui je pense risque fort de bien mal transposer à l’écran ce qu’il est possible de lire en manga.

Du même auteur, j’ai lu Eagle, traçant le parcours électoral d’un candidat aux origines Japonaises à la présidence américaine (!!) , qui lui aussi était assez ambiguë.

Kaiji Kawaguchi semble bien être un auteur qui apprécie amener le lecteur à la réflexion politique, quitte à se faire taxer (à tort ou à raison) de différents noms d’oiseaux pas forcément agréables, comme révisionniste ou ultra-nationaliste.

En lisant un article du récent cahier Les collections de la revue l’Histoire, intitulé L’Empire Américain – Du Big Stick au Soft Power, j’ai repensé à ton billet.

Au fait qu’on reparle facilement des crimes de guerre du Japon pendant la seconde Guerre Mondiale, ou la Guerre du Pacifique pour être plus précis.

On a pourtant aussi eu droit – joie de la guerre – a son lot de trauma côté Japonais.

L’article détaille le fait que la Guerre du Pacifique ait pu être pour les Américains essentiellement raciale, menée contre des adversaires Japonais diabolisés. Ce qui apparaitrait dans les films de propagande de Frank Capra (Why we fight).

Diabolisation qui donne lieu sur le terrain à des violences particulières, comme des mutilations. Au mois d’Aout 1944, le président Roosevelt reçoit par exemple un coupe papier en os humain, adressé anonymement par un soldat du front pacifique.

Voir également la délicieuse photo paru dans le Time le 22 Mai 1944, montrant une Américaine avec un trophée de guerre adressé par son fiancé: le crâne d’un soldat Japonais.

Je m’éloigne bien du sujet de Zipang, j’en suis désolé. Mais peut-être que ce genre d’événement a pu marquer aussi l’imaginaire Japonais (ajouté à la honte de la défaite), de sorte qu’on veuille revenir d’une manière ou d’une autres sur ces terribles événements.

J’ai pour ma part plutôt gardé un bon souvenir des deux films humanistes qu’a fait Clint Eastwood.

ce que tu dis n’est pas faux, en ce sens que l’image d’une guerre par un peuple découle de son vécu, des images qui lui sont renvoyées par sa propre propagande ou par la propagande de l’adversaire, du fait qu’elle soit finalement dans le camp vainqueur ou vaincu, du fait aussi qu’elle ait analysé ses responsabilités devant l’histoire ou devant les juges (je rappelle qu’il n’y a pas eu de « Nüremberg » japonais, les membres du haut commandement et l’empereur lui-même ayant échappé aux juges), et bien sûr de sa perception de sa propre place dans l’histoire et dans son espace géographique, etc…

cela dit, il faut aussi rappeler je pense, que les crimes de l’adversaire ne doivent pas servir à relativiser les crimes commis par son propre camp.

je vais faire une remarque qui n’est ptet pas très pertinente, mais la première couverture m’évoque Corto Maltese

à part que soit un marin, on peut pas dire que ce soit le même type de personnage…

the sound of seagulls evokes memories of a day at the beach harness the taste of a savory meal satisfies the palate

cialis dosage tadalafil warnings what does cialis look like

buying cialis cheap canada pharmacy cialis cialis for sale online in canada

Your mode of describing all in this piece of writing is in fact pleasant, all be

able to effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

heap essay writing service write essays for money essay about goods and service tax

community service high school essay https://topwritemyessayonline.com/ how write a essay

Very neat post.Much thanks again. Really Cool.

otc viagra sildenafil dosages viagra spider

how to write a college argumentative essay oakdale homework help how to write research essay example

Wow! This blog looks just lioe my old one!

It’s onn a completely different subject but it has pretty much

the same layout and design. Superb choice of colors!

Have a look at my bog :: 바이낸스 가입방법

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A design like yours with a few simple adjustements would really make

my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thank you

fenofibrate canada order tricor 200mg generic where can i buy tricor

buy tricor sale order tricor 200mg for sale tricor 160mg price

fenofibrate over the counter fenofibrate 160mg generic tricor cost

cost tricor purchase fenofibrate online tricor 200mg cheap

oral tricor order fenofibrate 160mg without prescription order tricor generic

tricor pill oral fenofibrate buy tricor without prescription

tricor 200mg ca fenofibrate online buy brand tricor 160mg

tricor 200mg generic fenofibrate 200mg usa fenofibrate uk

tricor drug order tricor 200mg for sale where can i buy fenofibrate

order fenofibrate 200mg generic generic fenofibrate tricor 160mg drug

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

fascinate este conteúdo. Gostei muito. Aproveitem e vejam este conteúdo. informações, novidades e muito mais. Não deixem de acessar para aprender mais. Obrigado a todos e até a próxima.

order fenofibrate cost fenofibrate 200mg buy fenofibrate 200mg pill

buy tricor 160mg for sale fenofibrate order buy tricor paypal

Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

order fenofibrate 160mg without prescription order tricor fenofibrate uk

fenofibrate 160mg pills buy fenofibrate 200mg for sale buy fenofibrate 200mg sale

order tricor 160mg online buy fenofibrate paypal buy generic tricor 200mg

order fenofibrate 200mg pill order tricor online purchase fenofibrate pill

I am so grateful for your blog. Much obliged.

Its such as you read my mind! You seem to grasp a lot approximately this, like you

wrote the e-book in it or something. I feel that you simply can do with a few p.c.

to pressure the message home a bit, however other than that, this is excellent blog.

A great read. I will definitely be back.

I loved your article.Much thanks again. Really Great.

Very neat article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

You actually explained it really well.essays writing help essay writing service article writer

These are actually fantastic ideas in on the topic of blogging.

You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.

how to ck your credit score boost my credit score my annual credit report

Hey, thanks for the post.Much thanks again. Much obliged.

hydroxychloroquine biden doctors prescribing hydroxychloroquine near me

Really enjoyed this article. Really Cool.

cialis 20mg sildenafil next day delivery usa order sildenafil 50mg

brand zaditor buy generic sinequan imipramine over the counter

tadalafil otc sildenafil 20mg order viagra 50mg online cheap

cialis in usa buy sildenafil 50mg online cheap order sildenafil for sale

generic zaditor 1 mg order sinequan 25mg sale buy imipramine 25mg generic

buy tadalafil 20mg pills viagra 100mg brand purchase sildenafil without prescription

cheap zaditor 1mg purchase zaditor generic order tofranil 75mg for sale

cialis oral sildenafil 50mg tablets viagra 50mg cost

tadalafil 5mg oral sildenafil otc sildenafil order online

Muchos Gracias for your post.Thanks Again. Really Great.

purchase tadalafil online cheap viagra 100mg for sale viagra 100mg oral

order tadalafil 20mg for sale viagra 50mg generic sildenafil 50mg price

cialis canada cheap sildenafil 50mg viagra overnight shipping

buy zaditor 1mg generic ketotifen 1 mg cost tofranil 25mg pills

zaditor 1mg cost order generic imipramine 25mg pill imipramine 25mg

I appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Cool.

order tadalafil online order generic sildenafil order viagra sale

buy zaditor pills for sale geodon cost tofranil 75mg drug

zaditor 1 mg usa generic ketotifen generic imipramine 25mg

buy cialis 10mg online order generic sildenafil 100mg buy sildenafil 100mg pill

purchase zaditor online generic ketotifen 1mg purchase imipramine

ketotifen us ziprasidone for sale online tofranil 75mg tablet

tadalafil 5mg usa buy sildenafil without prescription sildenafil over counter

ketotifen cheap zaditor 1 mg price imipramine 75mg tablet

cialis dosage 40 mg usa viagra sales sildenafil overnight shipping

cialis 5mg uk brand sildenafil 100mg viagra order

buying cialis cheap sildenafil 50mg oral viagra online order

ketotifen 1mg without prescription imipramine 25mg cheap buy tofranil online cheap

is cialis generic viagra pills 50mg generic viagra 100mg

ketotifen 1 mg pills ketotifen order online imipramine us

ketotifen without prescription buy sinequan 25mg pills order generic tofranil 25mg

zaditor 1 mg for sale cheap doxepin 25mg imipramine 75mg generic

order mintop generic best ed pills pills for ed

Villarreal CF need to win by the finish of the game or match.

buy ketotifen 1 mg without prescription pill ketotifen order tofranil 75mg sale

Thanks a lot for the blog post.Thanks Again.

buy minoxytop without prescription buy mintop medication medications for ed

minoxytop cost buy minoxytop online pills for ed

buy mintop solution mintop cost buy erectile dysfunction medicine

order acarbose 25mg cheap repaglinide order fulvicin

precose 25mg sale order glyburide pills generic griseofulvin 250mg

buy precose 50mg sale griseofulvin ca buy griseofulvin paypal

buy minoxytop solution for sale order generic minoxidil best ed pills online

acarbose over the counter order repaglinide 2mg sale purchase fulvicin online cheap

cheap minoxytop buy cialis 20mg for sale top rated ed pills

oral mintop non prescription erection pills where to buy ed pills online

soon it wilpl be well-known, due to itss feature contents.

order minoxidil generic flomax tablet buy ed pills usa

buy cheap minoxidil over the counter erectile dysfunction pills buy ed meds

pretty valuable stuff, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

Im grateful for the article post.Really thank you! Fantastic.

Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part

You mentioned it perfectly!essay writing graphic organizers argumentative essay what is the best custom essay writing service

mintop tablet mens ed pills cheap erectile dysfunction

order precose 25mg online cheap buy repaglinide generic buy fulvicin without prescription

My brother recommended I might like this blog. He used to be entirely right.This post truly made my day. You cann’t believe justhow so much time I had spent for this info!Thank you!Look into my blog post: beautiful smooth skin

Really appreciate you sharing this article.Thanks Again. Great.

how to get acarbose without a prescription repaglinide 1mg pill purchase griseofulvin for sale

precose 25mg us purchase glyburide sale order generic fulvicin

minoxytop cost non prescription ed drugs red ed pill

I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink ornewsletter service. Do you’ve any? Kindly permit meknow so that I may just subscribe. Thanks.

order generic precose order prandin online griseofulvin order online

That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read post.

mintop online order cheap erectile dysfunction pills the blue pill ed

I’m not sure exactly why but this blog is loading veryslow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?I’ll check back later and see if the problem still exists.

brand precose 50mg acarbose 50mg drug buy fulvicin no prescription

order acarbose 50mg generic repaglinide uk order fulvicin 250 mg

purchase minoxidil where can i buy flomax medicine erectile dysfunction

Major thanks for the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

buy acarbose 25mg generic buy precose 25mg sale order fulvicin 250 mg without prescription

buy minoxytop without prescription natural ed pills non prescription erection pills

purchase minoxytop without prescription best otc ed pills non prescription erection pills

order acarbose 25mg pills order micronase generic order generic fulvicin

cost aspirin 75mg buy levoflox 250mg without prescription oral zovirax

generic precose 50mg fulvicin 250mg for sale buy griseofulvin 250 mg online cheap

buy precose generic repaglinide 1mg pill order fulvicin 250mg online cheap

aspirin 75 mg cost buy levoflox tablets imiquimod for sale online

order aspirin 75 mg sale purchase eukroma without prescription buy zovirax for sale

acarbose generic order acarbose 50mg generic buy fulvicin 250 mg pills

buy aspirin 75 mg for sale order zovirax buy imiquimod cheap

order precose 25mg for sale fulvicin online order buy griseofulvin 250mg without prescription

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information Appreciate your sharing this one. A must read post!

buy aspirin 75 mg zovirax ca buy cheap generic zovirax

aspirin 75mg uk hydroquinone online order zovirax sale

aspirin 75mg price order levofloxacin for sale imiquimod without prescription

purchase aspirin pill zovirax generic order zovirax generic

brand aspirin buy aspirin 75mg without prescription brand zovirax

canadian pharmacy provigil online pharmacy without scripts

Good post. I’m experiencing a few of these issues as well..

buy aspirin 75mg generic buy levoflox 250mg generic purchase imiquad online

Pretty nice post. I just stumbled upon your blogand wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

It¡¦s in point of fact a nice and helpful piece of information. I¡¦m glad that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

I read this post completely concerning the resemblance of

newest and earlier technologies, it’s amazing article.

aspirin tablet buy eukroma medication zovirax price

I read this piece of writing completely concerning the resemblance of hottest and previous technologies, it’s awesome article.

Good article. I’m dealing with many of these issues as well..

dipyridamole order online order dipyridamole 25mg sale order pravastatin 10mg generic

Can someone recommend Bodystockings? Thanks xx

order dipyridamole gemfibrozil 300mg brand order pravastatin 20mg generic

purchase dipyridamole online cheap plendil cost pravastatin 20mg canada

order dipyridamole 100mg sale order dipyridamole 25mg generic buy pravastatin paypal

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a ammusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you! However, hoow could we communicate?

Stop by my page; 바이낸스 가입방법

melatonin 3mg without prescription buy norethindrone 5mg generic danazol 100 mg sale

where to buy melatonin without a prescription meloset tablet danocrine 100 mg cost

dipyridamole online order order plendil 10mg generic buy pravastatin 10mg online

buy dipyridamole medication pravachol 20mg without prescription cost pravastatin 10mg

buy dipyridamole 25mg without prescription buy dipyridamole no prescription pravachol 20mg generic

order melatonin generic order generic norethindrone 5 mg purchase danazol without prescription

order dipyridamole 25mg without prescription buy gemfibrozil 300mg generic pravastatin ca

Fantastic post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Many thanks!

florinef 100mcg usa loperamide 2 mg pill order loperamide 2mg for sale

order fludrocortisone 100mcg without prescription rabeprazole 20mg us loperamide online order

melatonin 3 mg pill cerazette canada order generic danazol 100 mg

Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!Extremely useful information specifically the last part

duphaston where to buy sitagliptin uk order generic empagliflozin 10mg

dydrogesterone 10 mg cheap empagliflozin 10mg brand generic empagliflozin

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

buy generic fludrocortisone online purchase florinef generic buy imodium 2mg

dydrogesterone 10mg pill buy januvia 100 mg for sale empagliflozin 10mg pill

order duphaston 10mg generic pill januvia 100 mg empagliflozin 25mg pills

cost fludrocortisone 100mcg fludrocortisone cheap where to buy imodium without a prescription

dydrogesterone cheap empagliflozin 10mg generic empagliflozin 10mg without prescription

dydrogesterone 10mg without prescription sitagliptin 100mg us order empagliflozin

Thank you for any other magnificent post. Where else could anyone get thattype of information in such a perfect way of writing?I have a presentation subsequent week, and I’m at the search forsuch info.

If you can improve your self-confidence levels, you can go for online gaming. It might not appear very essential, but your option of materials may affect how you play the sport. Poker chips are an essential part of a game of poker.

purchase dydrogesterone for sale sitagliptin 100mg price empagliflozin generic

willowick apartments apartment furniture horizon apartments

duphaston order online jardiance 25mg over the counter jardiance sale

buy dydrogesterone 10 mg pills dapagliflozin 10mg tablet jardiance 25mg over the counter

You actually revealed it effectively.introduction essay writing thesis statement maker expert writing services

buy duphaston pills order sitagliptin 100mg pills empagliflozin us

order duphaston 10mg generic purchase jardiance jardiance 25mg cost

I am really impressed with your writing skills aswell as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?Either way keep up the nice quality writing,it’s rare to see a nice blog like this one today.

florinef cheap buy rabeprazole pills imodium order online

order fludrocortisone dulcolax price purchase imodium pills

fludrocortisone 100mcg brand bisacodyl pills buy loperamide 2mg for sale

cost etodolac colospa over the counter order pletal 100 mg without prescription

monograph 600 mg sale cost cilostazol 100mg order pletal without prescription

monograph canada pletal 100mg canada cilostazol over the counter

fludrocortisone 100mcg cost purchase imodium generic buy imodium 2mg

cost monograph order monograph 600mg buy cilostazol pills

florinef 100mcg usa purchase rabeprazole sale imodium online buy

buy florinef online cheap florinef cheap imodium medication

fludrocortisone 100mcg sale buy generic rabeprazole over the counter buy loperamide generic

monograph drug buy cilostazol generic cilostazol price

cheap etodolac buy generic cilostazol for sale order pletal online

order etodolac without prescription order monograph 600 mg generic buy cheap generic cilostazol

order florinef 100mcg pills buy imodium 2 mg buy imodium 2mg online cheap

where can i buy prasugrel detrol drug tolterodine 2mg pills

order prasugrel 10mg purchase dimenhydrinate generic order tolterodine 1mg generic

prasugrel 10mg drug buy generic prasugrel 10mg buy detrol without prescription

purchase prasugrel generic buy prasugrel for sale detrol 1mg ca

etodolac us mebeverine 135 mg canada order cilostazol online cheap

order monograph 600 mg online monograph 600 mg oral buy cheap generic pletal

where can i buy etodolac order pletal without prescription order pletal 100mg generic

purchase prasugrel generic cost dramamine 50mg order tolterodine 2mg online

monograph price buy monograph 600 mg for sale purchase cilostazol for sale

Thanks for the blog.Much thanks again. Great.

buy prasugrel 10mg online cheap buy dramamine generic buy tolterodine medication

prasugrel 10 mg without prescription chlorpromazine for sale online order detrol 2mg online

prasugrel over the counter dramamine buy online buy tolterodine cheap

Very good blog.Thanks Again. Cool.

It’s wonderful that you are getting ideas from this post as well as from

our argument made at this place.

Thank you for your post.Really thank you! Will read on…

I cannot thank you enough for the blog.Really thank you! Keep writing.

generic prasugrel 10 mg how to get chlorpromazine without a prescription order generic tolterodine 1mg

order generic etodolac 600 mg buy monograph 600 mg for sale cilostazol tablet

prasugrel 10mg price buy generic chlorpromazine over the counter where to buy tolterodine without a prescription

order prasugrel 10 mg pill prasugrel 10 mg over the counter detrol generic

I haven¡¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend

order etodolac 600 mg sale etodolac uk cilostazol order

buy generic prasugrel for sale detrol 1mg sale detrol 1mg us

Good day! I know this is kinda offf topic howeve I’d figured I’d ask.

Would you be interested in exchanging lonks or maybe guest authoring a blog

article or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as yohrs and I think we coulld greatly benefit from each other.

If you arre interested feel free to send me aan email.

I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

Allso visit my page :: fixed time olymp trade

buy generic monograph buy etodolac 600mg for sale buy cilostazol for sale

If you wish for to obtain a great deal from this article then you have to apply these strategies to your won blog.

doctors prescribing hydroxychloroquine near me plaquenil medication

etodolac online order buy mebeverine 135 mg sale buy cilostazol 100 mg without prescription

monograph brand buy generic pletal over the counter buy cilostazol without prescription

Awesome article post.Thanks Again. Awesome.

buy ferrous sulfate 100 mg pills pill betapace 40mg purchase sotalol without prescription

ferrous usa risedronate online order buy betapace 40mg without prescription

order ferrous 100 mg generic order risedronate 35 mg pills sotalol over the counter

where can i buy ferrous sulfate generic risedronate buy sotalol for sale

buy mestinon 60mg pills pyridostigmine sale buy rizatriptan 5mg online cheap

order mestinon 60mg online cheap order piroxicam sale generic maxalt

I think this is a real great article.Really thank you! Awesome.

Enjoyed every bit of your article.Thanks Again. Will read on…

oral mestinon 60 mg order generic maxalt 5mg cheap maxalt 5mg

Heya i am for the primary time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I’m hoping to provide one thing back and aid others like you helped me.

Thanks for the blog. Awesome.

cost pyridostigmine 60mg piroxicam medication rizatriptan 5mg tablet

Remarkable! Its truly awesome post, I have got much clear idea on the topicof from this post.

Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

wow, awesome post.Really thank you! Fantastic.

cost ferrous 100mg buy betapace 40 mg purchase sotalol online

buy ferrous sulfate 100 mg generic buy ferrous without a prescription betapace 40mg drug

Im grateful for the post.Really thank you! Cool.

ferrous sulfate 100mg cheap risedronate pills sotalol 40mg drug

mestinon 60mg sale maxalt canada buy rizatriptan medication

mestinon canada buy feldene without a prescription buy rizatriptan pills for sale

mestinon 60 mg tablet purchase mestinon generic cost maxalt 10mg

order generic ferrous sulfate 100 mg buy sotalol paypal betapace without prescription

Thanks so much for the article post.Much thanks again. Cool.

Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Great.

ferrous 100mg pills order sotalol pills buy betapace online

cost ferrous sulfate order actonel pills order sotalol 40 mg generic

buy pyridostigmine 60mg online order feldene 20mg pills order generic maxalt

ferrous 100 mg price buy actonel 35mg sale buy sotalol online cheap

mestinon 60mg tablet buy piroxicam cheap buy generic maxalt for sale

buy cheap ferrous sulfate buy ascorbic acid sale buy betapace pills for sale

ferrous sulfate 100mg cost purchase actonel without prescription buy generic sotalol 40 mg

Say, you got a nice blog.Really thank you! Awesome.

ferrous sulfate 100mg cheap buy cheap betapace purchase betapace generic

purchase ferrous sulfate generic risedronate uk sotalol 40mg cheap

mestinon drug piroxicam 20 mg canada buy rizatriptan 5mg for sale

mirtazapine and escitalopram overdose of escitalopram

buy ferrous sulfate 100 mg for sale buy sotalol pills cheap sotalol 40mg

Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & help different users like its aided me. Great job.

purchase vasotec order doxazosin 2mg without prescription buy generic duphalac

buy enalapril pills buy lactulose online lactulose over the counter

mestinon 60 mg over the counter buy piroxicam no prescription order rizatriptan 10mg

order generic vasotec bicalutamide price lactulose buy online

vasotec 10mg cost buy generic vasotec purchase duphalac generic

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much.

I hope to give something back and help others like you helped me.

order pyridostigmine 60 mg for sale purchase pyridostigmine for sale buy rizatriptan paypal

order mestinon 60mg online piroxicam 20mg for sale buy maxalt 10mg

where can i buy vasotec bicalutamide buy online duphalac price

vasotec 5mg brand buy casodex 50mg online cheap lactulose sale

mestinon 60 mg canada order maxalt generic order maxalt 5mg online

order vasotec pills doxazosin 1mg over the counter duphalac over the counter

pyridostigmine 60 mg price rizatriptan uk maxalt 5mg cost

order pyridostigmine 60mg brand maxalt 10mg order rizatriptan 5mg online cheap

order vasotec 10mg for sale doxazosin where to buy duphalac price

Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Cool.

enalapril order online purchase doxazosin sale purchase lactulose bottles

vasotec cost buy bicalutamide no prescription order lactulose bottless

zovirax us capecitabine medication where can i buy rivastigmine

order latanoprost xalatan where to buy exelon 3mg for sale

enalapril 5mg cost doxazosin 1mg cheap buy lactulose bottles

zovirax price buy rivastigmine 6mg generic exelon 3mg usa

I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about.

I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

zovirax eye drop purchase latanoprost online cheap brand rivastigmine 6mg

order enalapril sale casodex buy online lactulose tubes

enalapril tablet bicalutamide 50 mg generic oral duphalac

order vasotec 5mg online cheap order duphalac without prescription duphalac order

vasotec 10mg pills casodex 50mg cost purchase lactulose online

columbia heights apartments rentberry scam ico 30m$ raised stadium village apartments

Good day! I simply want to give you a big thumbs up for your excellent info you’ve got here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

Thanks for sharing your thoughts about handmade jewelry.Regards

omeprazole 10mg cost generic montelukast 10mg order lopressor 100mg generic

premarin 0.625mg brand buy premarin 600 mg for sale order viagra 100mg

order tadalafil 10mg pill sildenafil 25mg for sale order viagra 50mg online cheap

buy generic telmisartan for sale where to buy plaquenil without a prescription order molnunat 200mg online cheap

cost tadalafil 20mg purchase tadalafil online cheap buy sildenafil 50mg generic

order telmisartan 80mg order hydroxychloroquine online buy molnunat 200mg online cheap

order micardis 80mg online micardis 20mg ca molnupiravir 200 mg over the counter

You could definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

buy generic telmisartan 20mg micardis price purchase molnunat pills

Im obliged for the article.Thanks Again. Really Cool.

telmisartan 20mg tablet micardis medication movfor buy online

micardis over the counter buy hydroxychloroquine 200mg movfor for sale

brand micardis molnupiravir 200 mg usa buy molnunat without prescription

cialis order cost tadalafil viagra price

order micardis 80mg online cheap buy molnunat 200mg buy cheap generic molnupiravir

buy generic tadalafil 5mg cost of viagra 100mg order generic viagra

cenforce 50mg tablet naproxen 500mg oral aralen price

buy cenforce without a prescription buy chloroquine 250mg online cheap buy chloroquine for sale

buy cenforce 50mg online buy generic aralen 250mg chloroquine order

cenforce price order naproxen 500mg generic aralen 250mg sale

Thanks a lot for the article. Will read on…

cenforce cost cenforce 50mg brand order aralen 250mg pills

cenforce 50mg oral buy cenforce online cheap aralen 250mg pills

I get pleasure from, lead to I discovered exactly what I was having a look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

cialis 40mg tablet usa pharmacy viagra buy sildenafil 100mg for sale

buy cenforce 100mg online naprosyn where to buy buy chloroquine 250mg

purchase cenforce pills chloroquine tablet order chloroquine

When someone writes an post he/she keeps the image of a user

in his/her brain that how a user can understand it. Therefore that’s why this post is amazing.

Thanks!

order tadalafil online cheap tadalafil 10mg without prescription sildenafil india

generic cialis cost order cialis 20mg sale purchase sildenafil for sale

tadalafil 5mg oral order sildenafil 50mg viagra mail order

buy cenforce 50mg pill naprosyn 500mg price chloroquine 250mg without prescription

Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Great.

buy cenforce generic naprosyn 500mg uk aralen usa

cenforce 50mg oral oral cenforce 100mg buy chloroquine 250mg generic

norvasc side effects mayo clinic what is norvasc

order generic omnicef 300 mg buy cheap glucophage lansoprazole uk

omnicef brand glycomet 1000mg pill purchase lansoprazole generic

order omnicef lansoprazole online buy lansoprazole pills

buy modafinil medication prednisone 5mg pill prednisone 40mg over the counter

provigil where to buy modafinil 100mg for sale purchase prednisone online cheap

oral provigil 200mg buy phenergan without prescription order generic prednisone 40mg

cost provigil 100mg order deltasone 5mg online cheap deltasone 5mg without prescription

provigil 200mg generic promethazine ca deltasone 40mg cost

buy cefdinir without a prescription omnicef 300 mg cost prevacid 15mg tablet

omnicef 300mg cost buy generic glucophage for sale lansoprazole order

buy omnicef tablets glycomet for sale buy lansoprazole 30mg generic

buy provigil 200mg for sale prednisone pill prednisone 40mg uk

Great website. Plenty of useful info here.

I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious.

And obviously, thank you to your effort!

purchase omnicef pills lansoprazole generic cost lansoprazole

modafinil 100mg cost buy cheap generic promethazine brand deltasone 10mg

buy modafinil 100mg pill promethazine 25mg price prednisone pill

buy provigil no prescription order deltasone buy prednisone 5mg online

buy modafinil pills buy prednisone 10mg sale prednisone 20mg pills

modafinil usa order prednisone 10mg generic deltasone 40mg tablet

order modafinil 200mg online promethazine canada prednisone 10mg tablet

buy omnicef online buy prevacid 30mg pills order lansoprazole 30mg pill

buy omnicef pills for sale where to buy glycomet without a prescription brand lansoprazole

cefdinir pills order lansoprazole 15mg without prescription buy prevacid 30mg generic

generic isotretinoin 20mg order generic azithromycin azithromycin 500mg price

order accutane 40mg sale buy absorica online order zithromax 250mg generic

buy isotretinoin 20mg online cheap order zithromax 500mg sale buy azithromycin 250mg without prescription

buy accutane cheap azithromycin 500mg oral cost azithromycin 500mg

omnicef 300 mg pill buy generic prevacid lansoprazole sale

cefdinir medication glycomet canada order lansoprazole pills

order cefdinir 300 mg for sale prevacid 30mg pill generic prevacid

cefdinir 300 mg pill glucophage pills buy generic lansoprazole

buy generic isotretinoin 10mg order accutane pill buy zithromax 250mg for sale

buy accutane 20mg pill zithromax cost zithromax 250mg pills

order isotretinoin generic amoxil 250mg cost buy azithromycin 250mg generic

order cefdinir pills prevacid 15mg cost order prevacid 15mg pills

order accutane 40mg pill order amoxicillin pills buy zithromax 250mg generic

order accutane 10mg buy amoxil cheap buy azithromycin sale

lipitor 40mg canada atorvastatin 40mg cheap buy amlodipine paypal

accutane over the counter accutane 10mg canada purchase azithromycin

oral atorvastatin buy norvasc without a prescription purchase amlodipine online cheap

order atorvastatin 40mg online amlodipine 5mg without prescription norvasc 10mg generic

What i do not understood is actually how you’re not really much more well-liked than you may be now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

buy lipitor 10mg online albuterol 100mcg oral buy amlodipine

order isotretinoin 40mg online cheap buy azithromycin medication buy azithromycin 250mg generic

cheap accutane 20mg order generic amoxil 250mg buy azithromycin 250mg sale

Bitches Porn

buy azipro for sale gabapentin tablets order gabapentin 800mg generic

azithromycin 500mg for sale omnacortil 5mg drug order neurontin 100mg for sale

how to get lipitor without a prescription order lipitor 20mg generic norvasc pills

buy azithromycin 250mg online cheap buy omnacortil cheap cheap gabapentin tablets

order atorvastatin 80mg pill cheap lipitor 80mg order norvasc 10mg sale

Great article post.Much thanks again. Really Great.

atorvastatin 20mg sale albuterol 100 mcg us brand amlodipine

purchase azipro without prescription buy cheap generic neurontin cheap neurontin generic

buy generic azithromycin 500mg azithromycin order purchase neurontin sale

order azithromycin 500mg generic azipro cost buy gabapentin pill

azithromycin order online buy prednisolone generic neurontin 600mg pill

lipitor without prescription purchase albuterol without prescription buy norvasc paypal

order azipro azipro oral buy gabapentin for sale

Thank you for your post. Awesome.

buy generic atorvastatin online order generic norvasc buy norvasc pills

buy lipitor pill buy proventil 100 mcg online cheap buy norvasc 5mg online

azipro 500mg without prescription buy generic prednisolone 10mg cheap neurontin for sale

Greetings! Very helpful advice within this post!It is the little changes that produce the greatest changes.Thanks a lot for sharing!Also visit my blog – kode trik xe88

buy generic atorvastatin for sale lipitor 10mg for sale generic norvasc

It’s actually a cool and useful piece of info. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

slots free stromectol 3mg tablet ivermectin 3 mg dose

online casino with free signup bonus real money usa stromectol oral ivermectin 3 mg online

play roulette free for fun blackjack free online stromectol tablets for sale

I value the post. Really Cool.

symmetrel 100mg over the counter tenormin where to buy avlosulfon 100mg ca

online gambling online casino bonus stromectol buy

Hey there! I’ve been reading your website for a long time now and finally got the courage to

go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx!

Just wanted to say keep up the good work!

real money casino money poker online ivermectine

free online blackjack recommended you read price of stromectol

buy symmetrel 100mg generic buy symmetrel 100mg without prescription oral dapsone

no deposit bonus codes synthroid price synthroid 150mcg canada

clomiphene brand buy isosorbide 20mg generic purchase azathioprine generic

Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

clomiphene 100mg canada buy imuran 50mg without prescription purchase azathioprine generic

clomid over the counter purchase azathioprine generic azathioprine

serophene order online buy azathioprine online cheap cheap imuran 25mg

What’s up, just wanted to say, I loved this article. It was funny. Keep on posting!

clomid 50mg us imuran us cheap azathioprine 50mg

methylprednisolone 8 mg oral cost nifedipine 10mg aristocort 10mg for sale

buy medrol nifedipine pills aristocort for sale

levitra online order buy lanoxin 250 mg pills zanaflex generic

levitra 20mg for sale order vardenafil purchase tizanidine generic

order vardenafil digoxin 250 mg usa tizanidine 2mg canada

vardenafil 20mg ca buy zanaflex online cheap zanaflex for sale

buy coversum without prescription buy desloratadine 5mg online how to get fexofenadine without a prescription

vardenafil brand cheap tizanidine order tizanidine 2mg pill

purchase perindopril pills buy allegra medication order allegra pills

perindopril without prescription allegra 180mg brand order fexofenadine 180mg sale

order generic levitra order lanoxin pill tizanidine online buy

order aceon 8mg pill desloratadine pill order allegra 180mg sale

buy levitra 20mg pills order tizanidine online cheap buy zanaflex paypal

levitra 10mg drug levitra 10mg uk tizanidine canada

buy aceon 4mg buy fexofenadine no prescription allegra online

dilantin 100mg price order phenytoin 100 mg pills ditropan sale

Enjoyed every bit of your blog post.Really thank you! Really Cool.

buy phenytoin 100 mg online buy generic ditropan online how to buy oxytrol

Generally I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice post.

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

Looking forward to reading more. Great post. Fantastic.

buy aceon 8mg online buy desloratadine without prescription buy fexofenadine 180mg sale

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found

It positively useful and it has aided me out loads.

I am hoping to contribute & help other users like its helped me.

Great job.

coversyl online buy coversum usa buy allegra cheap

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

buy coversyl online buy perindopril online order fexofenadine 180mg generic

dilantin 100mg ca buy cyclobenzaprine tablets buy oxytrol without a prescription

phenytoin brand cheap cyclobenzaprine purchase oxybutynin generic

dilantin cheap oxytrol without prescription buy cheap generic oxybutynin

dilantin 100 mg tablet order generic oxybutynin 5mg buy oxybutynin paypal

buy generic phenytoin online phenytoin tablet buy oxybutynin generic

I am glad to be a visitor of this double dyed web site! , appreciate it for this rare info ! .

ozobax oral ketorolac without prescription ketorolac price

lioresal brand how to get amitriptyline without a prescription buy toradol paypal

order claritin 10mg sale tritace drug cost priligy

loratadine generic where can i buy dapoxetine buy dapoxetine 30mg pills

cost baclofen endep over the counter buy toradol generic

ozobax over the counter purchase baclofen generic ketorolac where to buy

buy baclofen online cheap ketorolac sale buy toradol medication

buy generic claritin altace 5mg drug cheap dapoxetine

lioresal for sale online ketorolac pills buy generic ketorolac

My partner and I stumbled over here coming from

a different page and thought I may as well check things

out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to going over your web page yet again.

baclofen 10mg uk buy endep ketorolac drug

order loratadine sale buy priligy 90mg pills buy dapoxetine medication

buy ozobax sale generic elavil buy ketorolac online

order ozobax for sale buy toradol medication order toradol sale

cost ozobax toradol 10mg oral purchase toradol online

how to get ozobax without a prescription amitriptyline pills toradol uk

order lioresal generic baclofen 10mg cheap toradol us

Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

buy glimepiride sale purchase amaryl generic how to get etoricoxib without a prescription

Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS. I donít know why I can’t subscribe to it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

Yes! Finally something about Sex trafficking abuse.

glimepiride over the counter order etoricoxib 120mg pills order arcoxia without prescription

I have read so many posts concerning the blogger lovers however this postis really a pleasant paragraph, keep it up.

buy inderal pills generic inderal 20mg purchase clopidogrel generic

oral nortriptyline 25 mg paracetamol 500 mg canada order acetaminophen 500 mg sale

If some one needs expert view regarding running a blog afterward i propose him/her

to pay a quick visit this web site, Keep up the good

work.

cheap nortriptyline 25 mg methotrexate 5mg without prescription purchase panadol pills

order nortriptyline 25 mg pill order generic nortriptyline paracetamol 500 mg for sale

I’m truly enjoying the design and layout of your blog.

It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for

me to come here and visit more often. Did you hire out

a designer to create your theme? Fantastic work!

pamelor where to buy order generic methotrexate 5mg order anacin 500mg generic

pamelor medication methotrexate brand paracetamol 500mg brand

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads.I am hoping to contribute & help other customers like its aided me.Great job.

amaryl online order generic cytotec arcoxia pills

Looking forward to reading more. Great blog.Much thanks again. Great.

order orlistat diltiazem 180mg price diltiazem uk

xenical 60mg brand order asacol for sale buy generic diltiazem for sale

buy orlistat 120mg online purchase diltiazem pill order diltiazem 180mg generic

order coumadin 5mg without prescription buy paroxetine medication purchase reglan sale

order coumadin 2mg pill buy cheap generic coumadin order metoclopramide sale

Very interesting info!Perfect just what I was searching for!

orlistat 120mg usa order diltiazem online cheap diltiazem online order

Terrific post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.Kudos!

warfarin tablet buy generic paroxetine 20mg order metoclopramide generic

Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knewwhere I could locate a captcha plugin for my commentform? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?Thanks a lot!

Are these forms of gambling incorrect in the eyes of God? There are a few subtle differences although. But if you would like to have fancier chips, then you might have your own chips and intimidate your opponent with it.

buy orlistat 60mg pills order mesalamine 400mg generic brand diltiazem

I like this web blog very much, Its a rattling nice office to read and get information. « The love of nature is consolation against failure. » by Berthe Morisot.

buy generic famotidine 40mg generic cozaar 25mg order tacrolimus sale

order pepcid online cheap buy generic cozaar online tacrolimus over the counter

brand famotidine 40mg buy tacrolimus without a prescription buy prograf 1mg online

Very good article post. Will read on…

Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?KI’m satisfied to seek out numerous helpful info right here within the post, we’d like work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

purchase pepcid online brand pepcid 20mg cheap prograf 1mg

Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

order astelin 10ml without prescription how to get acyclovir without a prescription avapro 300mg uk

ivermectin brand name: generic stromectol – ivermectin 2ml

I value the article.Really thank you! Really Great.

order astelin 10 ml sprayers acyclovir 400mg cheap avapro 300mg cheap

Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination outstanding post! .

That is very interesting, You are an excessively professional blogger. I’ve joined your feed and stay up for searching for more of your great post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

Sounded like Disc Golf Valley sound effects were added to this article, ha

pepcid 40mg uk buy prograf 1mg pills prograf tablet

order astelin 10 ml generic azelastine order buy avalide paypal

holly park apartments apartment alarm system river north park apartments

order azelastine 10 ml buy irbesartan 150mg for sale buy avapro pills

Im grateful for the blog article. Awesome.

purchase pepcid generic buy generic cozaar 25mg order prograf 5mg for sale

purchase famotidine sale pepcid 20mg price purchase tacrolimus pills

generic azelastine buy generic avapro buy avalide generic

buy astelin nasal spray order astelin 10 ml online avalide pill

Im thankful for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.

cost esomeprazole 40mg buy topiramate 200mg without prescription topiramate sale

esomeprazole 40mg drug mirtazapine 15mg oral order topiramate 100mg pill

esomeprazole 20mg cost esomeprazole ca order topamax online

order azelastine generic astelin 10 ml usa order avapro 150mg pill

cheap nexium buy topiramate without a prescription topamax online order

A big thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Great.

buy nexium 40mg pill mirtazapine 30mg us topiramate pill

purchase allopurinol without prescription crestor price rosuvastatin 20mg over the counter

I do accept as true with all of the ideas you’ve offered for your post. They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too short for novices. Could you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

I not to mention my guys were reading through the best items located on your site then all of a sudden I got a horrible suspicion I had not thanked the website owner for those tips. All of the guys had been certainly stimulated to learn them and have in effect definitely been taking advantage of them. Thank you for genuinely considerably thoughtful and then for obtaining varieties of cool subject matter millions of individuals are really needing to know about. Our own honest regret for not expressing appreciation to you earlier.

buy buspar generic buy buspin buy amiodarone 200mg without prescription

oral buspar buy buspar without prescription generic amiodarone

order motilium 10mg for sale carvedilol 25mg uk buy sumycin without a prescription

order motilium 10mg generic order carvedilol 6.25mg sale cost sumycin 500mg

I know this if off topic but I’m looking into starting my

own blog and was curious what all is needed to get setup?

I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty

penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.

Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Kudos

buy flomax pill brand flomax 0.2mg generic simvastatin

domperidone 10mg for sale order motilium without prescription tetracycline for sale

There is definately a lot to learn about this topic. I like all the points youmade.

order aldactone 100mg pills finpecia for sale proscar 1mg pill

buy spironolactone tablets order valacyclovir 500mg sale buy proscar 1mg pills

order aldactone 25mg online finasteride 5mg generic propecia 1mg pill

buy a term paper online write my thesis mba essay service

Itís hard to come by educated people about this topic, but you sound like you know what youíre talking about! Thanks

Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

buy spironolactone 25mg online proscar 1mg price order propecia 1mg without prescription

buy essays for college write my paper i need help with my research paper

Write what you want, when you want. No apologies needed. Rosamund Mahmud Anna-Diana Shaylynn Gaelan Israel

fluconazole drug diflucan 200mg over the counter buy ciprofloxacin online

fluconazole cheap ciprofloxacin 1000mg over the counter buy cheap cipro

fluconazole usa purchase ciprofloxacin pills ciprofloxacin 500mg brand

sildenafil 100mg cost estrace 1mg cost order generic yasmin

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar

one and i was just curious if you get a lot of

spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it’s driving me mad so

any help is very much appreciated.

forcan pill ampicillin where to buy cipro cost

oral diflucan 100mg purchase cipro buy cipro 1000mg sale

Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

oral diflucan 200mg order ciprofloxacin for sale ciprofloxacin 1000mg pills

purchase sildenafil without prescription order generic estrace 1mg order estradiol 1mg sale