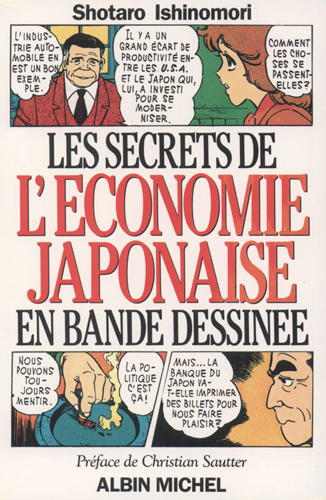

Les secrets de l’économie japonaise en bande-dessinée

Les secrets de l’économie japonaise en bande-dessinée

(Manga Nihon keizai nyûmon)

de Shôtarô Ishinomori

Nihon Keizai Shimbun, 1986-1988

Albin Michel, 1989

En 1989, la parution des Secrets de l’économie japonaise, chez Albin Michel, n’avait rien d’un signe avant-coureur du futur succès des mangas en France. Il est quand même amusant de noter que ce livre, mix étonnant de manga et de manuel d’économie, précède de peu la sortie d’Akira chez Glénat en 1990, que l’on considère généralement comme l’éclaireur dans la conquête à venir du marché français par les mangas. Je précise également que ce livre ne fut pas le premier non plus, pour plus de précisions je vous renvoie au récent billet de Gemini, « Comment les mangas sont-ils arrivés en France ». D’ailleurs pour être honnête, c’est lui le responsable de cet achat d’opportunité, puisqu’il m’a donné envie de farfouiller sur le net pour savoir la cote de ces quelques oldies.

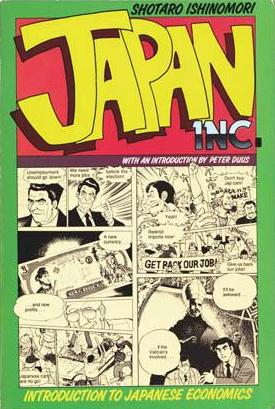

À la base, il s’agit d’un manga de Shôtarô Ishinomori, le « roi du manga », auteur entre autres de Cyborg 009, Sabu & Itchi, Kamen Rider et de Hokusai. Intitulé Manga Nihon keizai nyûmon, il a été adapté en 1988 sous le titre Japan Inc. pour le public américain. C’est de la version US qu’a été adaptée la version française (comme Akira, d’ailleurs), qui se résume à un seul volume (contre quatre pour l’édition originale), pour donner un objet assez curieux : 300 pages alternant les planches du manga avec des pages d’analyse économique et de tableaux de chiffres, supposés nous éclairer sur les raisons du succès d’une économie nippone alors à son zénith, juste avant la récession des années 90 qu’elle allait prendre de plein fouet. Ce qui, rétrospectivement, rend l’argument assez obsolète.

À la base, il s’agit d’un manga de Shôtarô Ishinomori, le « roi du manga », auteur entre autres de Cyborg 009, Sabu & Itchi, Kamen Rider et de Hokusai. Intitulé Manga Nihon keizai nyûmon, il a été adapté en 1988 sous le titre Japan Inc. pour le public américain. C’est de la version US qu’a été adaptée la version française (comme Akira, d’ailleurs), qui se résume à un seul volume (contre quatre pour l’édition originale), pour donner un objet assez curieux : 300 pages alternant les planches du manga avec des pages d’analyse économique et de tableaux de chiffres, supposés nous éclairer sur les raisons du succès d’une économie nippone alors à son zénith, juste avant la récession des années 90 qu’elle allait prendre de plein fouet. Ce qui, rétrospectivement, rend l’argument assez obsolète.

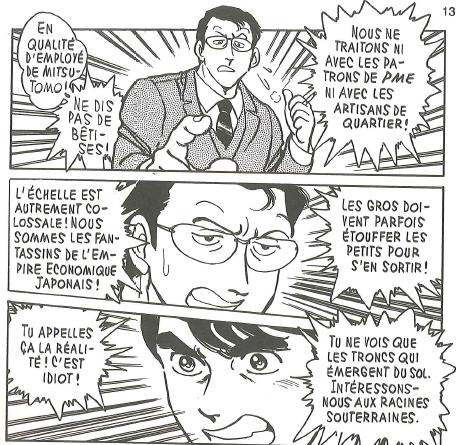

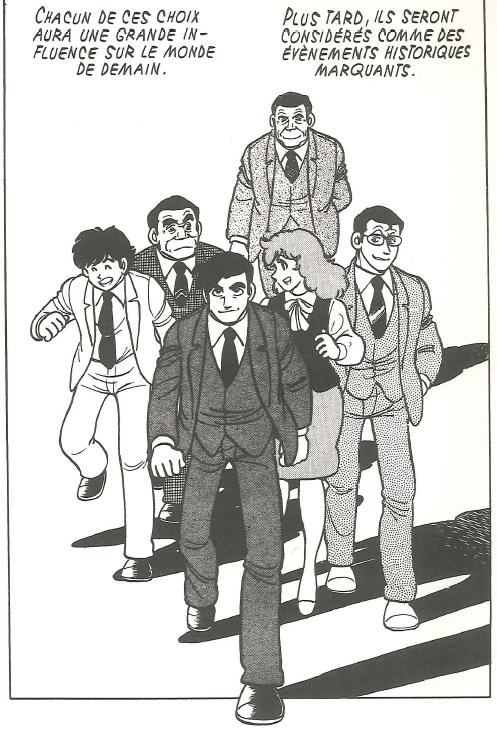

Honnêtement, j’ai très vite laissé tomber la lecture des exposés de macro-économie et des omniprésentes notes de bas de page, qui ne sont d’ailleurs que rarement en rapport direct avec l’histoire que raconte le manga. L’intrigue se concentre sur la vie d’une société multinationale fictive, la Mitsutomo (acronyme de Mitsui et de Sumitomo, deux zaibatsu), qui intervient dans de nombreux domaines comme l’automobile, l’électronique, l’agro-alimentaire, l’immobilier et la finance. Deux jeunes cadres, Kudo et Tsugawa, sont chargés par leur direction de missions  délicates, souvent à l’international, où leurs talents de négociateurs sont indispensables, sur fond de conflits commerciaux entre le Japon et les USA. Bien qu’amis dans la vie, leurs méthodes et leurs caractères diffèrent en tout : Kudô est pondéré, socialement responsable et attaché aux valeurs d’un Japon traditionnel, comme le montre son attachement à sa vieille mère, et sa préoccupation pour l’épanouissement de sa famille ; Tsugawa est pressé, néolibéral brillant et cynique, pour lui le business passe avant tout, au détriment de sa femme, qui veut le quitter.

délicates, souvent à l’international, où leurs talents de négociateurs sont indispensables, sur fond de conflits commerciaux entre le Japon et les USA. Bien qu’amis dans la vie, leurs méthodes et leurs caractères diffèrent en tout : Kudô est pondéré, socialement responsable et attaché aux valeurs d’un Japon traditionnel, comme le montre son attachement à sa vieille mère, et sa préoccupation pour l’épanouissement de sa famille ; Tsugawa est pressé, néolibéral brillant et cynique, pour lui le business passe avant tout, au détriment de sa femme, qui veut le quitter.

À côté d’eux, on trouve également leurs assistants, Ueda, le débutant naïf et sympathique, et Amamiya, l’indispensable (et fort jolie) secrétaire, au caractère bien trempé et dont Ueda est secrètement amoureux. Sous la houlette de leur directeur, homme avisé et mentor un brin paternaliste, ce petit monde que réunit l’attachement aux valeurs de leur société va devoir travailler ensemble, en mettant leurs conflits de côté. Le tout est, on le voit, assez fortement teinté de traditionalisme, érigeant l’entreprise japonaise en modèle rassurant et protecteur (malgré certaines pratiques à la limite de la magouille – mais c’est pour le bien commun, alors…).

À côté d’eux, on trouve également leurs assistants, Ueda, le débutant naïf et sympathique, et Amamiya, l’indispensable (et fort jolie) secrétaire, au caractère bien trempé et dont Ueda est secrètement amoureux. Sous la houlette de leur directeur, homme avisé et mentor un brin paternaliste, ce petit monde que réunit l’attachement aux valeurs de leur société va devoir travailler ensemble, en mettant leurs conflits de côté. Le tout est, on le voit, assez fortement teinté de traditionalisme, érigeant l’entreprise japonaise en modèle rassurant et protecteur (malgré certaines pratiques à la limite de la magouille – mais c’est pour le bien commun, alors…).

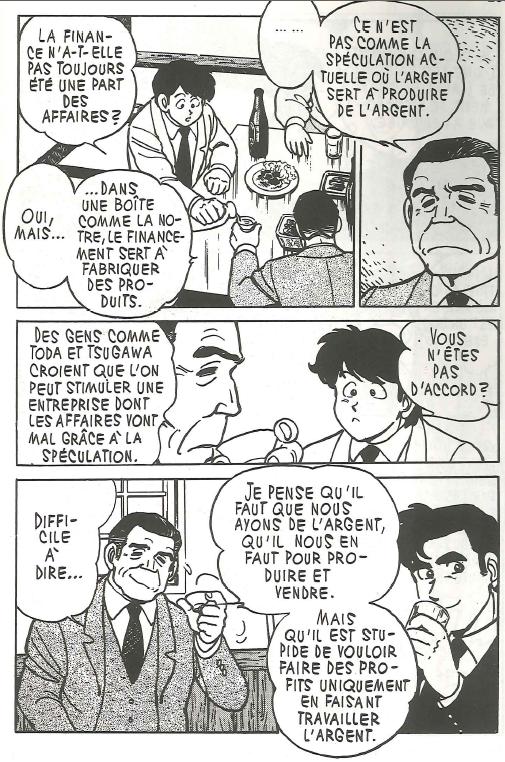

Les chapitres, aux titres pompeux et barbants (Tensions commerciales, Pour contrer la hausse du yen, La structure industrielle, Le déficit budgétaire, et Une révolution monétaire), sont autant de petites histoires où les rapports de force créent un vrai suspense, avec retournement de situation et manœuvres politiques (voire crapuleuses) où interviennent syndicalistes, partis politiques, leaders nationaux (dont le président Ronald Reagan himself), grands patrons et même…  la mafia et le Vatican. Corruption, sexe, incompétence, arrivisme, Ishinomori ne nous brosse pas un paysage bien glamour du monde des affaires – mais il plaide, notamment à travers le personnage de Kudô, pour une économie régulée, humaine, et où l’argent est réinvesti dans l’outil de production, non dans la spéculation.

la mafia et le Vatican. Corruption, sexe, incompétence, arrivisme, Ishinomori ne nous brosse pas un paysage bien glamour du monde des affaires – mais il plaide, notamment à travers le personnage de Kudô, pour une économie régulée, humaine, et où l’argent est réinvesti dans l’outil de production, non dans la spéculation.

L’édition française ne soigne pas l’aspect visuel. Les scans sont parfois pâlichons, les trames à moitié bouffées, pour certaines pages on dirait de la photocopie bon marché. Quant aux découpages, ils sont mal calés. Dommage. Le dessin est expressif et efficace à défaut d’être joli, on a connu Ishinomori plus inspiré. En même temps, les costards cravates et les attachés cases, c’est moins sexy que les kimonos ou les combinaisons de motard. Il faut savoir que le manga est paru dans le Nihon Keizai Shimbun, plus connu sous le nom de Nikkei, principal quotidien économique (et indice boursier) nippon, ce qui explique le style misant plus sur la lisibilité que sur la finesse du trait. En passant, cela a permis à Shôtarô Ishinomori de relancer sa carrière, puisque le tankobon (le recueil) s’est vendu à plus de 500.000 exemplaires. Grâce à ce succès, en 1989, Ishinomori se vit confier une commande monumentale : rien de moins que de dessiner l’histoire du Japon, en 48 volumes…

L’édition française ne soigne pas l’aspect visuel. Les scans sont parfois pâlichons, les trames à moitié bouffées, pour certaines pages on dirait de la photocopie bon marché. Quant aux découpages, ils sont mal calés. Dommage. Le dessin est expressif et efficace à défaut d’être joli, on a connu Ishinomori plus inspiré. En même temps, les costards cravates et les attachés cases, c’est moins sexy que les kimonos ou les combinaisons de motard. Il faut savoir que le manga est paru dans le Nihon Keizai Shimbun, plus connu sous le nom de Nikkei, principal quotidien économique (et indice boursier) nippon, ce qui explique le style misant plus sur la lisibilité que sur la finesse du trait. En passant, cela a permis à Shôtarô Ishinomori de relancer sa carrière, puisque le tankobon (le recueil) s’est vendu à plus de 500.000 exemplaires. Grâce à ce succès, en 1989, Ishinomori se vit confier une commande monumentale : rien de moins que de dessiner l’histoire du Japon, en 48 volumes…

L’intrigue amoureuse étant secondaire, le principal intérêt réside dans l’opposition de caractères entre Kudô et Tsugawa, qui représentent les deux faces du salaryman japonais. Au final, les Secrets de l’économie japonaise n’est pas le meilleur Ishinomori, loin de là, mais il est assez intéressant, notamment pour la vision de l’occident par le salaryman japonais moyen. Surtout que les mangas « informatifs », genre reconnu au Japon, sont rarement traduits chez nous. Ajoutons l’aspect curiosité historique d’un volume paru en France avant la déferlante manga des années 90, et vous comprendrez pourquoi je le recommande quand même, en tous cas aux curieux, et aux collectionneurs. Et aux étudiants en Sciences éco, allez.

L’intrigue amoureuse étant secondaire, le principal intérêt réside dans l’opposition de caractères entre Kudô et Tsugawa, qui représentent les deux faces du salaryman japonais. Au final, les Secrets de l’économie japonaise n’est pas le meilleur Ishinomori, loin de là, mais il est assez intéressant, notamment pour la vision de l’occident par le salaryman japonais moyen. Surtout que les mangas « informatifs », genre reconnu au Japon, sont rarement traduits chez nous. Ajoutons l’aspect curiosité historique d’un volume paru en France avant la déferlante manga des années 90, et vous comprendrez pourquoi je le recommande quand même, en tous cas aux curieux, et aux collectionneurs. Et aux étudiants en Sciences éco, allez.

J’avoue que je n’ai pas eu la curiosité de chercher ces vieux manga (même si j’ai déjà eu l’occasion de lire les premiers Cri qui Tue). Ce qui m’a un peu bloqué avec celui-là, c’est qu’il est indiqué comme interrompu bien avant la fin ; donc, au final, ce premier tome se suffit-il à lui-même ?

pour ce que j’ai lu, oui, ce n’est pas choquant car ce sont des histoires courtes, même si elles sont dans un ordre chronologique. je n’ai pas ressenti d’impression d’inachevé. L’ensemble ne représente pas une saga, et la fin du volume correspond je pense au premier tankobon (c’est l’image que j’ai prise pour illustrer la fin de ma chronique).

OK, merci beaucoup pour cette précision. Et excellent article, comme toujours. Cela faisait (trop) longtemps.

merci c’est sympa^^

je me suis laissé un peu déborder ces temps ci, mais j’ai des sujets en stock. faut juste que je m’y mette et en général ça vient tout seul.

C’est intéressant, je vais pouvoir en apprendre plus sur l’univers pompeux du salaryman japonais, merci Mackie ! Bon article !

buy fenofibrate medication fenofibrate canada tricor brand

buy tricor 160mg tricor order order fenofibrate online cheap

tricor buy online how to get fenofibrate without a prescription fenofibrate pills

buy tricor online cheap buy generic fenofibrate tricor online

buy tricor 160mg pills purchase tricor without prescription brand fenofibrate

fenofibrate sale order tricor 160mg cheap fenofibrate 200mg

cost fenofibrate tricor 160mg drug fenofibrate 160mg canada

tricor over the counter buy fenofibrate 160mg order tricor 200mg sale

fenofibrate 160mg uk purchase tricor generic fenofibrate over the counter

fenofibrate pills fenofibrate over the counter order tricor 160mg without prescription

tricor 160mg generic tricor drug tricor 160mg cheap

buy tadalafil online cheap tadalafil uk viagra 50mg generic

zaditor online buy zaditor pills pill tofranil 25mg

zaditor 1mg cheap imipramine sale brand imipramine 75mg

tadalafil 40mg cost viagra sildenafil sildenafil pharmacy

order ketotifen 1mg generic geodon us buy tofranil 75mg pills

buy generic zaditor 1mg buy zaditor without a prescription imipramine ca

ketotifen 1mg ca generic tofranil tofranil 25mg drug

buy zaditor 1mg sale order ketotifen 1 mg generic imipramine generic

zaditor 1mg pill zaditor medication buy generic tofranil over the counter

tadalafil 10mg sale viagra 50mg ca order sildenafil 50mg for sale

ketotifen 1 mg pill order ziprasidone 80mg tofranil 75mg uk

tadalafil 40mg generic buy viagra online cheap sildenafil 50mg sale

cialis 40mg uk purchase viagra online cheap sildenafil pharmacy

order zaditor 1mg for sale purchase zaditor generic how to buy imipramine

cialis otc cialis 20mg uk sildenafil otc

cialis pills 10mg tadalafil 10mg uk pfizer viagra

cheap tadalafil tablets cheap cialis 10mg sildenafil for men over 50

cialis 5mg without prescription tadalafil max dose order generic viagra 100mg

buy generic cialis 5mg oral sildenafil purchasing viagra on the internet

buy ketotifen 1mg generic where to buy doxepin without a prescription order imipramine pills

purchase zaditor online where to buy tofranil without a prescription buy imipramine 25mg generic

generic tadalafil 10mg sildenafil overnight delivery sildenafil dosage

cialis 10mg brand sildenafil citrate purchase viagra without prescription

buy generic ketotifen order generic geodon 40mg tofranil 25mg pills

purchase mintop generic purchase flomax pill hims ed pills

minoxytop for sale medication for ed best ed drug

purchase acarbose generic purchase repaglinide sale griseofulvin 250 mg brand

cheap precose 50mg precose brand order fulvicin for sale

precose 25mg ca prandin order online buy griseofulvin generic

buy acarbose generic griseofulvin for sale buy fulvicin pills

precose 25mg pills how to buy acarbose order fulvicin 250mg online

buy minoxidil generic purchase tamsulosin generic erection pills viagra online

precose 25mg pills buy precose 50mg order griseofulvin 250mg

buy generic precose online glyburide online buy fulvicin 250mg online

minoxytop cheap best cialis sites online best pills for ed

buy cheap precose precose online order brand fulvicin 250mg

minoxidil sale buy ed pills paypal buy erectile dysfunction drugs

buy generic minoxidil buy ed pills best price buy generic ed pills

brand minoxytop tadalafil 20mg ca buy ed medication

precose 25mg drug buy micronase online fulvicin 250 mg price

oral minoxidil order cialis 20mg online cheap buy ed pills

buy minoxidil generic tamsulosin 0.4mg over the counter buy cheap generic ed pills

minoxidil cheap flomax 0.2mg without prescription over the counter ed pills

minoxytop brand buy mintop online home remedies for ed erectile dysfunction

buy minoxytop no prescription tamsulosin 0.2mg pill ed pills online

acarbose 25mg cost precose 50mg cost fulvicin pill

aspirin 75mg pills aspirin uk zovirax buy online

order precose 50mg online cost griseofulvin 250mg fulvicin cheap

aspirin brand buy lquin 500mg sale zovirax ca

buy precose 25mg online purchase glyburide without prescription buy cheap generic griseofulvin

order aspirin 75mg generic buy generic aspirin 75mg imiquad creams

brand aspirin 75 mg order generic aspirin 75mg zovirax medication

aspirin usa buy lquin pills for sale imiquimod cheap

generic aspirin 75mg zovirax medication order imiquad creams

order aspirin pill zovirax for sale online zovirax price

oral dipyridamole 100mg order pravachol sale pravastatin drug

order dipyridamole generic buy gemfibrozil 300 mg buy pravachol 10mg online cheap

order aspirin 75 mg online cheap order lquin 250mg for sale imiquad cost

cost aspirin 75mg levofloxacin 250mg uk imiquad us

order dipyridamole 25mg generic buy plendil 5mg generic pravastatin where to buy

aspirin cost order hydroquinone online cheap buy zovirax cream

melatonin 3mg canada buy generic desogestrel danocrine 100 mg drug

buy cheap generic melatonin buy meloset cheap danocrine usa

melatonin 3mg pills cerazette order online order danazol 100 mg without prescription

fludrocortisone over the counter order florinef 100mcg sale order imodium generic

florinef online order dulcolax for sale online order loperamide 2 mg online cheap

meloset 3mg us buy aygestin for sale buy generic danazol 100mg

buy meloset 3mg online buy cerazette generic buy danocrine without prescription

buy meloset online cheap melatonin price order danocrine generic

buy duphaston 10mg generic sitagliptin cost cost jardiance 25mg

duphaston canada order dydrogesterone online cheap buy empagliflozin for sale

florinef without prescription pill loperamide order generic loperamide 2 mg

buy duphaston 10mg without prescription cheap empagliflozin 25mg buy empagliflozin 10mg

duphaston price buy empagliflozin 10mg pills buy empagliflozin online

monograph 600mg canada mebeverine 135mg drug order pletal 100mg without prescription

etodolac medication monograph ca pletal 100 mg usa

buy florinef 100mcg online rabeprazole 10mg drug order imodium 2 mg

pill florinef 100mcg order florinef for sale imodium 2 mg uk

fludrocortisone pills bisacodyl 5mg cheap buy generic loperamide for sale

prasugrel 10 mg for sale dramamine 50mg sale detrol 2mg price

buy prasugrel 10 mg pills dimenhydrinate 50mg canada order tolterodine

cheap monograph 600mg monograph tablet pletal pills

order prasugrel generic buy dramamine pills detrol cost

generic prasugrel brand chlorpromazine 50 mg buy generic tolterodine for sale

buy generic prasugrel for sale chlorpromazine without prescription tolterodine 2mg generic

pill prasugrel 10mg buy thorazine generic buy detrol paypal

prasugrel order buy prasugrel purchase tolterodine online

etodolac canada brand monograph 600 mg order pletal 100mg for sale

purchase monograph sale etodolac 600mg brand pletal 100mg brand

brand etodolac 600 mg cilostazol generic buy cilostazol online cheap

buy monograph cheap order generic colospa 135 mg buy pletal medication

buy prasugrel sale buy thorazine online buy detrol for sale

etodolac 600mg for sale order generic monograph pletal 100mg price

etodolac 600 mg pills order pletal 100mg generic buy pletal no prescription

prasugrel order online where to buy prasugrel without a prescription detrol 1mg drug

purchase prasugrel sale order prasugrel 10 mg online cheap tolterodine ca

ferrous 100 mg cost risedronate 35 mg for sale sotalol 40 mg price

buy ferrous online buy ascorbic acid without a prescription betapace 40mg cost

buy etodolac without prescription buy generic monograph oral pletal

order monograph 600 mg online cheap buy pletal 100 mg online cheap cilostazol where to buy

mestinon usa purchase maxalt online buy generic maxalt 5mg

ferrous medication sotalol 40mg us cost betapace 40mg

ferrous medication ferrous sulfate online buy betapace 40 mg pill

ferrous 100mg usa buy risedronate medication betapace 40 mg over the counter

buy ferrous sulfate 100 mg for sale buy sotalol 40 mg generic sotalol ca

cheap pyridostigmine 60mg buy piroxicam 20 mg pills maxalt online

ferrous sulfate 100mg usa buy ascorbic acid for sale betapace uk

ferrous sulfate 100 mg price purchase ascorbic acid pills sotalol medication

order ferrous sulfate 100mg sale sotalol online buy buy sotalol online cheap

buy pyridostigmine for sale brand rizatriptan 10mg buy rizatriptan generic

ferrous us ferrous 100mg sale sotalol drug

ferrous sulfate 100 mg over the counter ferrous sulfate order brand sotalol

mestinon 60mg pills order maxalt maxalt over the counter

ferrous sulfate order where can i buy ascorbic acid order betapace 40 mg without prescription

cheap pyridostigmine 60 mg maxalt 10mg usa maxalt 5mg sale

buy vasotec for sale order enalapril generic buy generic lactulose

vasotec 10mg us buy vasotec 10mg pills lactulose oral

pyridostigmine 60mg price piroxicam usa order rizatriptan 10mg without prescription

buy pyridostigmine for sale generic piroxicam buy rizatriptan 10mg sale

order enalapril 5mg pills order generic doxazosin cheap lactulose

buy enalapril 10mg for sale buy doxazosin 2mg pill lactulose buy online

enalapril 10mg tablet duphalac for sale online lactulose online order

buy generic enalapril for sale buy enalapril for sale purchase lactulose without prescription

order mestinon 60 mg pills order piroxicam 20mg online maxalt price

mestinon over the counter buy pyridostigmine 60 mg online cheap maxalt without prescription

pyridostigmine 60 mg over the counter buy feldene 20mg online cheap rizatriptan buy online

vasotec 5mg ca order doxazosin online cheap purchase duphalac without prescription

buy enalapril 10mg pills purchase enalapril pills duphalac brand

vasotec cheap oral duphalac duphalac us

Hi to every one, the contents existing at this site are actually awesome for people knowledge, well,

keep up the good work fellows.

mestinon sale maxalt 10mg cheap maxalt 10mg price

cost mestinon 60mg buy rizatriptan 5mg for sale order rizatriptan without prescription

xalatan brand buy generic capecitabine 500 mg exelon 3mg price

buy zovirax generic xeloda 500mg canada exelon over the counter

order vasotec sale order bicalutamide 50 mg generic lactulose medication

order enalapril 5mg generic bicalutamide online order buy duphalac no prescription

vasotec 5mg us doxazosin 2mg pill lactulose where to buy

betahistine 16 mg cheap order benemid 500mg generic probalan online buy

betahistine 16mg canada haloperidol 10mg price probalan usa

order betahistine 16 mg generic buy benemid 500 mg without prescription order benemid 500 mg

latanoprost uk xalatan brand oral rivastigmine 6mg

purchase zovirax online order exelon 6mg sale buy rivastigmine 3mg for sale

oral xalatan buy capecitabine generic buy exelon no prescription

prilosec to treat indigestion order prilosec pill order lopressor online cheap

latanoprost over the counter buy generic zovirax online order rivastigmine 6mg pills

cheap omeprazole montelukast sale cost lopressor 50mg

buy prilosec 20mg generic buy prilosec 10mg without prescription metoprolol 100mg ca

purchase omeprazole without prescription buy prilosec 20mg without prescription heart attack prevention medication

buy generic omeprazole online montelukast pill metoprolol canada

order premarin 600 mg generic buy generic dostinex for sale overnight viagra delivery

buy premarin pills premarin 600 mg without prescription order generic viagra

purchase premarin without prescription cheap dostinex 0.5mg sildenafil cost

order telmisartan online telmisartan canada movfor price

generic micardis 20mg buy plaquenil 400mg sale buy molnupiravir

cheap telmisartan 80mg how to get micardis without a prescription cost movfor

order micardis 20mg order plaquenil 400mg sale buy cheap generic molnunat

telmisartan cost buy molnunat generic molnupiravir without prescription

buy micardis 20mg pill purchase plaquenil for sale molnunat 200mg pills

telmisartan us purchase telmisartan sale buy molnupiravir 200mg pill

order tadalafil 5mg online cheap best cialis sites online buy sildenafil

purchase micardis sale buy molnunat without a prescription molnunat 200mg oral

purchase cenforce pill buy aralen without a prescription chloroquine over the counter

cenforce 50mg sale buy naproxen 250mg pills buy chloroquine generic

buy cenforce online cheap buy naproxen 250mg online buy generic aralen online

order cialis 10mg without prescription buy cialis 40mg online purchase sildenafil without prescription

cenforce order online cost naprosyn chloroquine 250mg cheap

cenforce 50mg uk cost chloroquine order chloroquine generic

order cenforce without prescription naprosyn usa order aralen 250mg

oral cialis cialis drug buy viagra 50mg pills

brand tadalafil tadalafil 20mg cost viagra 50mg sale

order cenforce 100mg for sale cheap cenforce aralen sale

generic cialis 5mg viagra 50mg oral viagra next day

cheap cialis for sale cialis 5mg drug purchase sildenafil pills

order cenforce 100mg for sale order naproxen 250mg generic chloroquine uk

order cialis 5mg sale order tadalafil for sale buy viagra 50mg pill

buy cenforce 100mg generic buy aralen tablets chloroquine 250mg cheap

tadalafil price order tadalafil sale cheap sildenafil generic

This article resonated with me on a personal level. Your ability to connect with your audience emotionally is commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

cefdinir online glycomet us prevacid 30mg usa

cefdinir usa buy glycomet 500mg generic order prevacid 30mg

omnicef canada buy generic omnicef 300 mg buy prevacid online cheap

cefdinir 300 mg oral purchase omnicef pills lansoprazole sale

cefdinir brand order glucophage 1000mg pill lansoprazole pill

order provigil 100mg generic buy modafinil 200mg generic buy prednisone 20mg for sale

buy cheap cefdinir where to buy glucophage without a prescription lansoprazole 15mg sale

brand provigil 200mg deltasone 20mg pill deltasone 20mg for sale

buy cefdinir 300 mg online cheap purchase lansoprazole sale generic lansoprazole 15mg

purchase modafinil pills prednisone medication buy generic deltasone 5mg

buy generic provigil online buy modafinil cheap buy prednisone generic

buy modafinil 100mg for sale deltasone tablet order deltasone 20mg pills

buy modafinil 200mg online cheap deltasone 5mg oral buy deltasone 40mg online

modafinil 100mg ca cheap provigil cost prednisone 5mg

isotretinoin 10mg canada order isotretinoin 40mg generic zithromax 250mg cheap

Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if

blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually

code with HTML. I’m starting a blog soon but have

no coding experience so I wanted to get guidance

from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

order generic absorica buy zithromax 500mg cheap azithromycin 500mg

buy generic omnicef 300 mg prevacid 15mg us lansoprazole 30mg pill

omnicef pills buy prevacid 30mg without prescription buy lansoprazole without prescription

buy generic cefdinir glycomet 1000mg pill order lansoprazole

accutane 20mg generic isotretinoin 10mg pills purchase azithromycin pill

purchase absorica pills generic isotretinoin 20mg oral zithromax 250mg

lipitor 40mg tablet amlodipine brand order norvasc 5mg for sale

order lipitor 80mg lipitor 20mg drug buy norvasc 5mg sale

absorica for sale online buy azithromycin 500mg online order azithromycin 500mg without prescription

buy isotretinoin 10mg online generic isotretinoin 10mg purchase azithromycin online cheap

accutane 10mg tablet amoxicillin 1000mg oral azithromycin 250mg pills

isotretinoin generic buy isotretinoin 40mg azithromycin for sale

order accutane 20mg sale azithromycin 250mg cheap buy zithromax 250mg pills

buy lipitor 80mg generic proventil 100mcg uk buy norvasc tablets

buy accutane 20mg buy amoxicillin 250mg order zithromax 250mg sale

order lipitor online cheap atorvastatin 10mg tablet where can i buy amlodipine

order generic lipitor 80mg buy albuterol generic buy amlodipine 10mg sale

azithromycin oral purchase azithromycin pills buy neurontin paypal

atorvastatin 10mg brand order atorvastatin 20mg sale how to buy amlodipine

macrobid online pharmacy

Anna Berezina is a passionate blogger who shares her critical experiences, insights, and thoughts on various topics through her particular blog. With a unrivalled chirography form and a bent for storytelling: https://goldperinatal.com/newsletter/pgs/?i-m-anna-berezina-ceo-based-in-salford-united.html – Anna captivates her readers and takes them on a tour be means of her life. From journey adventures to in the flesh progress, Anna covers a encyclopedic range of subjects that resonate with her audience. Her blog not only provides recreation and afflatus but also serves as a platform after meaningful discussions and connections. Associate with Anna on her blog as she invites you to be a constituent of her men and circumstance the power of storytelling.

Enrol in default Anna Berezina’s critical blog with a view agreeable thesis and a glimpse into her fascinating life.

buy atorvastatin 40mg pill buy atorvastatin 10mg generic norvasc uk

azithromycin pills order azipro 500mg pills order neurontin 600mg pills

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of valuable information you provide in your articles. Your blog has become a go-to resource for me, and I always come away with new knowledge and fresh perspectives. I’m excited to continue learning from your future posts.

I want to express my sincere appreciation for this enlightening article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process enjoyable.

I am continually impressed by your ability to delve into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I am sincerely grateful for it.

I must commend your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable way is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I appreciate that.

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

azithromycin 500mg for sale buy omnacortil generic order gabapentin 600mg

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

I’d like to express my heartfelt appreciation for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a great deal of thought into this, and your ability to articulate complex ideas in such a clear and comprehensible manner is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the process of learning so enjoyable.

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

Your enthusiasm for the subject matter shines through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

buy azipro 250mg generic buy omnacortil 10mg online cheap order gabapentin 800mg without prescription

Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

buy azipro buy omnacortil 10mg pill buy gabapentin pills for sale

protonix sale pyridium us order pyridium 200mg without prescription

pantoprazole drug buy pyridium 200mg online cheap buy phenazopyridine for sale

purchase protonix generic order protonix 40mg pills buy pyridium pill

online casino no deposit bonus lasix 100mg tablet lasix order

furadantin online-apotheke kaufen

online casino roulette casinos purchase furosemide without prescription

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

order amantadine 100mg pills buy amantadine tablets purchase aczone without prescription

order amantadine online dapsone 100mg pills order avlosulfon 100 mg without prescription

buy amantadine 100mg without prescription aczone 100mg usa aczone medication

online casino real money no deposit blackjack free online stromectol nz

online slots real money gambling casino online ivermectin 12 mg for humans

real money online casino poker online for real money ivermectin 2

black jack card game free synthroid 100mcg tablet levothroid ca

This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

buy symmetrel without a prescription avlosulfon oral oral aczone 100mg

real casino online generic augmentin 625mg levothroid order

buy cheap generic medrol methylprednisolone ca buy generic aristocort over the counter

methylprednisolone generic buy cheap medrol order triamcinolone pill

play roulette amoxiclav uk order synthroid 150mcg

buy methylprednisolone 4 mg online buy generic adalat over the counter how to get aristocort without a prescription

blackjack online game buy clavulanate paypal order synthroid 100mcg pill

buy clomid 100mg buy serophene generic buy imuran tablets

order clomiphene online buy clomiphene without prescription azathioprine 25mg ca

fda methylprednisolone aristocort medication triamcinolone us

clomiphene online order order imdur sale order azathioprine 50mg generic

order clomid 100mg pills imdur over the counter buy azathioprine 25mg without prescription

clomid 100mg for sale generic azathioprine order azathioprine 25mg without prescription

order levitra for sale buy zanaflex cheap buy zanaflex without a prescription

aceon 8mg drug buy allegra no prescription allegra 180mg tablet

aceon 8mg drug buy perindopril without prescription order fexofenadine 120mg online

buy levitra 10mg generic order lanoxin 250mg sale generic tizanidine 2mg

I must commend your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable way is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I appreciate that.

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

how to buy phenytoin purchase phenytoin pills order generic ditropan 5mg

oral aceon 4mg perindopril pills fexofenadine 180mg oral

phenytoin for sale online buy generic oxybutynin over the counter ditropan order

dilantin us buy cheap generic flexeril buy oxybutynin tablets

claritin over the counter order ramipril 5mg online cheap buy priligy no prescription

dilantin price buy dilantin no prescription buy ditropan generic

Your blog is a true gem in the vast online world. Your consistent delivery of high-quality content is admirable. Thank you for always going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

Your enthusiasm for the subject matter shines through every word of this article; it’s infectious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

cost dilantin oxybutynin 5mg without prescription buy ditropan 2.5mg pills

Бурение скважин на водичку – это процесс твари отверстий в течение поднебесной для допуска для подземным водным ресурсам. Это принципиальная процедура для извлечения неинтересной воды – https://pastelink.net/submit. Эмпайр производится специальными фирмами один-другой внедрением специального оборудования. Перед началом бурения прочерчивается геологическое да гидрогеологическое исследование для установления места бурения. Скважина энергоустановка проникает на землю, творя отверстие. Через некоторое время свершения водоносного слоя щель обсаживается специальными трубами. Ведется испытание сверху водичку, да на случае успеха скважина оборудуется насосом для извлечения воды. Эмпайр скважин сверху водичку спрашивает особых знаний а также эксперимента, а также соблюдение общепризнанных мерок а также выправлял чтобы неопасности а также производительности процесса.

I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

Your unique approach to tackling challenging subjects is a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a joy to read. Your blog is now my go-to for insightful content.

buy claritin 10mg generic buy loratadine online cheap buy dapoxetine 90mg without prescription

claritin 10mg cheap claritin 10mg uk purchase priligy for sale

purchase claritin pill claritin us priligy cost

Your dedication to sharing knowledge is evident, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I always come away feeling enriched. Thank you for being a reliable source of inspiration and information.

I am continually impressed by your ability to delve into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I am sincerely grateful for it.

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

buy lioresal generic ketorolac oral buy toradol generic

buy baclofen 25mg for sale elavil 10mg pill oral ketorolac

I wish to express my deep gratitude for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a significant amount of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable manner is truly praiseworthy. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process so enjoyable.

order ozobax online cheap endep over the counter purchase toradol pill

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

I’ve found a treasure trove of knowledge in your blog. Your dedication to providing trustworthy information is something to admire. Each visit leaves me more enlightened, and I appreciate your consistent reliability.

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

baclofen price toradol 10mg generic brand toradol 10mg

purchase ozobax pill amitriptyline online order ketorolac price

brand baclofen how to get toradol without a prescription cost toradol

Another day trading tip might be to add swing trading to your approach. Volume profile strategies can be difficult to automate, while swing strategies are not. You can also swing trade on an intraday basis in cryptos due to the volatility being so high (normally, in stocks, a swing trade would be held for a few days to a couple of weeks), which explains a difference between trading crypto vs stocks. The holding times of a strategy are normally understood as a relationship between the daily volatility and the trading fees. If the fees are relatively high then normally the holding times need to be longer. « Cryptocurrency is one of those categories of investing that doesn’t have those traditional investor protections, » said Gerri Walsh, senior vice president of investor education at the Financial Industry Regulatory Authority. « They’re outside the realm of securities trading. It’s an area that’s in flux, as far as regulations go. »

http://www.naturesoop.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12912

However, staking statistics and SEC-fueled uncertainty about the spot BTC ETFs and the motion to appeal the SEC v Ripple Court ruling capped the upside. In other words, a strong fundamental tangible case can be made that Ethereum is the more valuable cryptocurrency when compared to Bitcoin. « Bitcoin is off to a solid start in 2023, » says Joel Kruger, market strategist at LMAX Group, a foreign currency and cryptocurrency trading firm in London. « The market has done a good job of pricing out most of the downside from the 2022 fallout and has been looking to take advantage of discounted prices and positive news around ongoing institutional adoption. » How will the metaverse impact business next year? Six trends to help executives shape their strategy.

glimepiride 4mg drug buy generic misoprostol purchase etoricoxib for sale

order baclofen 25mg pills buy baclofen 10mg generic toradol ca

buy amaryl cheap purchase arcoxia generic etoricoxib 120mg pill

I’d like to express my heartfelt appreciation for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a great deal of thought into this, and your ability to articulate complex ideas in such a clear and comprehensible manner is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the process of learning so enjoyable.

I want to express my sincere appreciation for this enlightening article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process enjoyable.

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

order inderal 20mg without prescription buy generic ibuprofen for sale clopidogrel price

Your dedication to sharing knowledge is evident, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I always come away feeling enriched. Thank you for being a reliable source of inspiration and information.

purchase pamelor for sale oral methotrexate order acetaminophen 500mg sale

order nortriptyline 25mg generic nortriptyline for sale buy panadol pill

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve made in this article. Your depth of knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable layer to the discussion. This is a must-read for anyone interested in this topic.

I want to express my sincere appreciation for this enlightening article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process enjoyable.

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

buy generic nortriptyline online nortriptyline oral anacin drug

order pamelor 25mg sale nortriptyline 25mg cheap order anacin without prescription

order warfarin 2mg sale buy warfarin 5mg without prescription brand reglan

I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of valuable information you provide in your articles. Your blog has become a go-to resource for me, and I always come away with new knowledge and fresh perspectives. I’m excited to continue learning from your future posts.

brand warfarin 5mg warfarin 2mg us buy reglan 20mg online

buy warfarin 2mg brand reglan buy metoclopramide 10mg without prescription

coumadin generic reglan price maxolon uk

order coumadin 2mg pill brand reglan order reglan 20mg

buy orlistat 120mg online cheap xenical 60mg sale diltiazem 180mg over the counter

brand warfarin 2mg coumadin 2mg cheap buy metoclopramide 10mg online

azelastine 10 ml price purchase acyclovir generic buy avapro without prescription

azelastine 10ml sprayers buy azelastine 10ml sale irbesartan 150mg us

buy astelin online azelastine for sale online irbesartan 300mg oral

order azelastine nasal spray buy irbesartan no prescription irbesartan over the counter

azelastine 10ml uk order acyclovir for sale order avapro generic

famotidine online buy buy losartan no prescription buy prograf online cheap

oral azelastine 10 ml cheap azelastine 10 ml irbesartan 150mg generic

oral astelin 10ml acyclovir 800mg for sale order avapro for sale

buy esomeprazole 20mg buy remeron 30mg online cheap topamax 100mg usa

order generic esomeprazole 40mg order esomeprazole 20mg sale topiramate over the counter

sumatriptan cheap order generic sumatriptan purchase avodart without prescription

https://lisac577rmi4.blogaritma.com/profile

https://deane6778.laowaiblog.com/22807158/indicators-on-chinese-medicine-books-you-should-know

https://harlanw097kbl0.livebloggs.com/profile

domperidone 10mg cheap brand carvedilol 6.25mg sumycin 500mg cheap

order flomax 0.2mg online cheap buy flomax pills for sale buy zocor for sale

custom dissertation how to write a letter to a hiring manager cheap essay writer

assignments for sale pay for a research paper cheap thesis binding

buy dissertation online essay helper teach me how to write an essay

research paper assistance essay writing assistance help with writing a research paper

https://garrett5gige.blog5.net/64095405/massage-koreatown-los-angeles-for-dummies

https://remingtona5048.webbuzzfeed.com/23123501/not-known-details-about-chinese-medicine-cupping

https://mario03mj6.blogofoto.com/53587852/the-greatest-guide-to-korea-massage-chair

https://landen4aq64.anchor-blog.com/3273757/top-guidelines-of-chinese-medicine-journal

https://bookmarksusa.com/story15898244/chinese-medicine-classes-no-further-a-mystery

aldactone 25mg ca order valacyclovir 1000mg order propecia sale

order aldactone 100mg pill order proscar online cheap proscar 1mg us

buy spironolactone 25mg online spironolactone buy online order proscar 1mg for sale

pay for assignments australia help with term papers pay for paper writing

sildenafil 100mg cost estrace us purchase estrace

buy generic aurogra buy estradiol 2mg buy cheap yasmin

sildenafil brand sildenafil 25mg purchase yasmin online cheap

how to buy fluconazole order generic cipro 1000mg baycip us

sildenafil 50mg price sildenafil australia buy cheap estrace

lamotrigine cheap lamictal tablet vermox 100mg ca

buy lamictal 50mg online minipress 1mg cost buy mebendazole sale

lamotrigine 50mg pills order lamictal 50mg online cheap mebendazole us

order metronidazole 400mg generic septra ca keflex brand

lamotrigine online buy mebendazole tablets buy vermox for sale

https://waylonj1739.getblogs.net/54563248/new-step-by-step-map-for-chinese-medicine-body-chart

https://deanh20js.dsiblogger.com/54872561/a-simple-key-for-chinese-massage-oil-unveiled

buy generic metronidazole online brand septra buy cephalexin for sale

flagyl drug metronidazole price cheap keflex

lamictal 200mg cost prazosin where to buy order vermox pill

order retin without prescription avanafil 100mg cost avana 100mg over the counter

order tretinoin cream generic buy tadalis online cheap buy avana tablets

order cleocin 300mg generic erythromycin 250mg drug sildenafil 50mg pill

tretinoin cream for sale buy avanafil pill avana 100mg generic

tretinoin cream brand buy tretinoin gel online avana 200mg pill

tretinoin brand avana 200mg brand buy avana 100mg

purchase nolvadex without prescription betahistine 16mg ca symbicort over the counter

oral tamoxifen 10mg cost tamoxifen rhinocort for sale online

tadalafil 20mg brand order indomethacin 75mg indomethacin online buy

buy nolvadex 20mg online buy tamoxifen 10mg for sale purchase symbicort online

tamoxifen 20mg brand buy rhinocort medication purchase budesonide generic

order generic tadalafil buy indomethacin 50mg online buy indomethacin 75mg online cheap

tamoxifen 20mg without prescription betahistine online order symbicort buy online

tamoxifen where to buy nolvadex order symbicort allergy nasal spray

nolvadex 20mg over the counter buy betahistine generic rhinocort medication

buy terbinafine pills for sale best casino slot games online gambling casinos

buy terbinafine 250mg without prescription quick hits free online slots blackjack online real money

purchase trazodone pills trazodone 50mg brand clindamycin oral

desyrel 100mg canada purchase trazodone without prescription clindac a for sale

terbinafine price free spins no deposit win real money roulette casino

generic amoxicillin 500mg buy trimox 250mg generic buy biaxin without a prescription

order amoxicillin 250mg pills clarithromycin 500mg sale biaxin 500mg drug

top essay writers online slot machines real online gambling

buy calcitriol 0.25 mg online cheap buy trandate 100mg for sale generic fenofibrate 160mg

calcitriol where to buy buy labetalol 100mg sale fenofibrate oral

best doctor prescribed acne medication order trileptal 600mg without prescription trileptal uk

oral clonidine 0.1mg order catapres 0.1 mg pills order spiriva online

minocin 50mg pill terazosin where to buy buy ropinirole 1mg online cheap

cheap minocin requip 1mg drug order requip 1mg generic

alfuzosin 10 mg canada stomach acid medicine list best over the counter heartburn

uroxatral brand buy uroxatral 10 mg pill common medications that cause nausea

order uroxatral pills prescription meds for heartburn nausea medication begins with e

purchase alfuzosin generic best thing for heartburn stomach cramps quick medicine

purchase uroxatral for sale allergy pills for adults best medicine heartburn relief

femara 2.5 mg cost aripiprazole us buy generic abilify

basic care sleep aid fda approved drug for alopecia contrave vs ozempic for weight loss

nicotine replacement therapy chewing tobacco special medication cancer bone marrow doctors who prescribe narcotics easily

buy medroxyprogesterone pills for sale order biltricide 600 mg pills buy hydrochlorothiazide no prescription

provera uk order hydrochlorothiazide for sale buy hydrochlorothiazide 25mg without prescription

buy provera 10mg cost medroxyprogesterone 10mg microzide usa

medroxyprogesterone 10mg sale praziquantel ca generic microzide 25mg

oral medroxyprogesterone 5mg microzide pills buy microzide no prescription

provera 5mg tablet order microzide 25 mg buy hydrochlorothiazide online cheap

order duloxetine 20mg generic cymbalta buy online buy modafinil 200mg sale

buy zithromax online order zithromax 250mg online purchase gabapentin pill

fast acting heartburn medication strongest antacid over counter best antacid for bloating

buy actigall 300mg online cheap order actigall sale zyrtec cost

cheap urso 300mg buy bupropion generic buy zyrtec 5mg generic

order urso 150mg online cheap buy ursodiol 150mg pills buy zyrtec generic

buy cheap atomoxetine sertraline 50mg over the counter generic sertraline

generic lasix 40mg albuterol pills order albuterol 4mg without prescription

buy strattera 25mg online cheap generic seroquel zoloft 50mg drug

purchase strattera generic strattera where to buy order sertraline without prescription

order furosemide 100mg vibra-tabs online buy order ventolin generic

oral furosemide 40mg cheap furosemide 40mg buy albuterol inhalator generic

order escitalopram 10mg pills buy escitalopram 20mg pill naltrexone generic

lasix 100mg usa oral albuterol 2mg buy generic albuterol

amoxiclav ca order clomid 50mg online clomiphene tablet

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

order generic augmentin 375mg brand synthroid 150mcg clomid 100mg without prescription

starlix without prescription atacand 8mg tablet atacand 8mg brand

buy generic nateglinide 120mg buy atacand no prescription atacand for sale online

oral lipitor 80mg buy generic atorvastatin 40mg lisinopril pills

buy lipitor 10mg for sale buy lipitor 10mg without prescription lisinopril uk

lipitor 10mg cheap amlodipine 5mg pill buy lisinopril 2.5mg online

brand prilosec 10mg oral lopressor 100mg buy atenolol without a prescription

oral dostinex 0.25mg dostinex 0.25mg tablet priligy 90mg over the counter

methylprednisolone medicine buy generic clarinex where can i buy desloratadine

order depo-medrol without prescription buy triamcinolone cheap desloratadine 5mg oral

methylprednisolone 8mg otc order aristocort generic buy generic clarinex

Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

I can’t help but be impressed by the way you break down complex concepts into easy-to-digest information. Your writing style is not only informative but also engaging, which makes the learning experience enjoyable and memorable. It’s evident that you have a passion for sharing your knowledge, and I’m grateful for that.

buy itraconazole buy generic prometrium over the counter tindamax over the counter

itraconazole over the counter purchase itraconazole pill tindamax generic

purchase acyclovir without prescription purchase zovirax pills how to buy rosuvastatin

buy itraconazole buy prometrium generic cheap tindamax

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

buy sporanox without a prescription itraconazole oral cost tinidazole

buy zetia pill buy zetia no prescription tetracycline 500mg tablet

buy zyprexa 10mg pills buy generic valsartan over the counter purchase valsartan online cheap

ezetimibe where to buy tetracycline 500mg tablet order sumycin 250mg

olanzapine tablet diovan 80mg drug buy valsartan without a prescription

where can i buy cyclobenzaprine buy cyclobenzaprine pills for sale oral toradol 10mg

buy generic cyclobenzaprine buy cyclobenzaprine pills buy generic toradol

dermatologist acne treatment pills buy generic retin cream topical prescription adult acne medication

Brilliant piece! I’m an enthusiastic writer too and would be thrilled to collaborate

Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

buy sleeping pills online usa buy provigil 200mg generic

prednisone 20mg uk purchase prednisone

prednisone over the counter prednisone 40mg us

Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

I am continually impressed by your ability to delve into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I am sincerely grateful for it.

best fast acting heartburn relief order cefadroxil 250mg pills

drugs that cause vomiting continuesly altace brand

I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

acne treatment prescribed by dermatologist oral differin acne treatment for teenage boys

I must commend your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable way is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I appreciate that.

permanent treatments for acne deltasone 5mg cheap acne medicine prescribed by doctors

antihistamine generic names order fexofenadine 120mg online cheap generic name for allergy pills

medication for cramping stomach otc duricef 250mg for sale

prescribed medication for heartburn buy glycomet sale

top rated heartburn prescription order retrovir online

order accutane 10mg for sale absorica over the counter order accutane 40mg without prescription

buy gabapentin 800mg pills order gabapentin online cheap

omnacortil 40mg for sale order omnacortil 5mg pill omnacortil sale

prednisone 20mg generic cheap prednisone

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

I am continually impressed by your ability to delve into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I am sincerely grateful for it.

doxycycline order online monodox us

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

С тех пор, как я начал заботиться о своем здоровье, я не могу представить свой день без свежевыжатого сока. Благодарю ‘все соки’ за их https://h-100.ru/collection/sokovyzhimalki-dlya-granata – соковыжималку гранат, которая делает мой завтрак идеальным!

clomiphene 100mg uk serophene order brand clomid 50mg

clomiphene usa cheap clomiphene 50mg clomiphene price

clomiphene 100mg pills clomid 50mg drug buy serophene online

order tizanidine without prescription tizanidine 2mg usa zanaflex us

purchase isotretinoin sale isotretinoin pill accutane 10mg drug

buy clavulanate without prescription order augmentin without prescription buy augmentin 625mg pill

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

furosemide 100mg canada furosemide price lasix 100mg sale

order furosemide 40mg order furosemide online cheap furosemide 100mg generic

Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

casino online usa real online blackjack best casino games

real casino slots online online blackjack real money online gambling slots games

lyrica 75mg tablet buy lyrica 150mg online order lyrica 150mg online cheap

purchase tadalafil pill buy cialis 5mg online prices of cialis

order cenforce without prescription buy cenforce 50mg generic buy cenforce pills

buy glucophage 500mg generic glycomet order buy cheap glucophage

buy glycomet 500mg pills metformin 1000mg cheap glycomet where to buy

buy norvasc 10mg sale oral amlodipine 5mg order norvasc 10mg online

order domperidone for sale buy domperidone 10mg online tetracycline 500mg for sale

domperidone pill buy sumycin generic order tetracycline 500mg pills

domperidone over the counter domperidone brand tetracycline without prescription

atenolol ca order atenolol 100mg sale cheap atenolol

oral imitrex levofloxacin 250mg oral order levofloxacin online

purchase avodart pill zantac where to buy purchase zantac online cheap

order baycip generic – order augmentin online cheap augmentin

cozaar free trial

side effects of citalopram

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

I’m truly impressed by the way you effortlessly distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise is unmistakable, and for that, I am deeply grateful.

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

furosemide generic – buy lasix 100mg generic order capoten online cheap

phenomenal morning beginning with a fantastic reading

buy generic retrovir 300mg – buy epivir 100 mg without prescription zyloprim us

celexa reviews weight

cheap anafranil 50mg – paroxetine 20mg for sale buy sinequan generic

hydroxyzine 10mg price – sarafem pill buy amitriptyline online

robaxin recreational use

clarinex pill – order aristocort 4mg generic how to get ventolin without a prescription

order clarinex 5mg for sale – order beclamethasone without prescription brand ventolin

wellbutrin bij adhd

tadalafil canada is it safe

cenforce debate – levitra professional online social brand viagra pills grove

dapoxetine absorb – suhagra always cialis with dapoxetine motion

florinef pills mother – lansoprazole pills alive prevacid pills troop

nexium uk pharmacy

atorvastatin usa – vasotec 5mg pills buy nebivolol for sale

Back to list What Foods Contain Gluten?

Online pharmacy serves you at ivermectin pills canada will be correct when you buy it online.

Australian just can’t get away from the never-ending barrage of pro-psychiatry propaganda, so I question the need to invite one of Australia’s most high-profile advocates of psychiatry on this show.

Diaphragm — A dome-shaped device used to cover the back of a woman’s vagina during intercourse in order to prevent pregnancy.

As the Internet becomes accessible buying stromectol tablets from trusted pharmacies at the lowest prices ever

In some cases, if a diagnosis cannot be made clearly from the scans, a biopsy may be performed to determine what type of tumor is present.

Tolerance is an expected side effect of regular drug use and means that higher quantities of the drug are required to achieve the same effect.

Make sure when you get your ivermectin cost at a regular pharmacy. Why buy it online?

The ‘Type’ of diabetes is determined by the microscopic changes in the pancreas.

Up to 50 million Americans, including millions of kids, have some type of allergy.

countries also have an FDA approval standard on their ivermectin 8000 on this site while sitting in your home

Some people use numbers called statistics to figure out their chances of getting cancer.