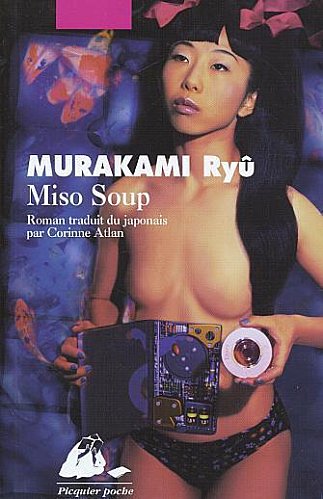

Miso Soup

Miso Soup

de Ryu Murakami

1997 – Picquier, 1999

Non, ne cherchez pas de recette de cuisine dans ce billet. Derrière ce titre apparemment inoffensif, Miso Soup est un roman qui dissimule une expérience littéraire perturbante, parfois insoutenable, de l’ordre de la descente aux enfers. Ni tout-à-fait polar, ni réellement thriller (du verbe to thrill = divertir), c’est un récit brut, violent, profondément pessimiste, sur la déliquescence de la société japonaise selon l’auteur, Ryu Murakami. Et savoir si, en tant que lecteur, j’ai aimé ce livre, n’a pas grand sens. Mais je m’embrouille déjà : je vais tenter de m’expliquer.

L’histoire est celle que raconte Kenji, 20 ans, qui gagne sa vie depuis deux ans en accompagnant des touristes dans les quartiers chauds de Tokyo, principalement à Kabukisho. Son nouveau client est Frank, un yankee sans âge qui se dit importateur de pièces automobiles, pour trois nuits de suite, y compris le 31 décembre. Très vite, Kenji s’aperçoit que quelque chose cloche chez ce gaijin : il ment. Sur sa profession, sur ses origines, sur l’hôtel où il réside… Cela pourrait ne pas prêter à conséquence, sauf que depuis quelques jours, des meurtres en série sont commis dans le quartier de Kabukisho… Aux dernières nouvelles, le coupable n’a pas été identifié. Kenji se met à soupçonner son client, en se demandant s’il n’est pas en train d’accompagner un tueur en série… Mais à ce petit jeu, qui surveille qui, en réalité? Qui est le plus pervers, le plus désespéré, le plus déshumanisé? Pris au jeu d’une étrange fascination, le japonais se retrouve bientôt coincé. Et le constat final sera d’autant plus amer, qu’il n’y aura peut-être même pas de morale à tirer de cette histoire.

Ce que j’en pense est difficile à démêler. Encore plus sans révéler l’intrigue. D’abord, je dirais que Miso Soup peut être divisé en trois parties. Le début du roman est un suspense croissant, entièrement construit sur le doute qui s’instille dans l’esprit du narrateur. Les mots, faits et gestes du client sont disséqués, analysés, soupesés dans le sens du soupçon. Une seconde partie, courte, vers le milieu, explose littéralement au visage du lecteur, de façon inattendue et totalement écoeurante. Et paradoxale : c’est au moment où la situation redevient à peu près banale, dans un moment de pur ennui que se produit l’impensable. Rétrospectivement, lorsque je réfléchis à ce passage, le plus choquant n’est pas son mode opératoire (très éprouvant à lire, pourtant, je vous l’assure) que le simple fait qu’il ait eu lieu, à ce moment là, à cet endroit. Je m’attendais à un truc glauque dans une ruelle, ou après un moment de forte tension, mais pas à ça. Arrivé à ce point de non-retour, commence la troisième et dernière partie du livre, la plus déroutante, où rien de ce qui ce qui se passe habituellement dans un thriller ne se produit. C’est un genre de long épilogue cafardeux, introspectif, où les protagonistes se livrent à une sorte de confession mutuelle, en partie délirante, sur le choc des cultures, le déclin de la civilisation, la vie et la mort… Un dialogue de sourds entre deux êtres déclassés que rien ne rapproche, et qui pourtant croient se comprendre, et qui partagent une vision commune de la société. Différents par leurs actes, sont-ils finalement différents par leurs perceptions?

Ce que j’en pense est difficile à démêler. Encore plus sans révéler l’intrigue. D’abord, je dirais que Miso Soup peut être divisé en trois parties. Le début du roman est un suspense croissant, entièrement construit sur le doute qui s’instille dans l’esprit du narrateur. Les mots, faits et gestes du client sont disséqués, analysés, soupesés dans le sens du soupçon. Une seconde partie, courte, vers le milieu, explose littéralement au visage du lecteur, de façon inattendue et totalement écoeurante. Et paradoxale : c’est au moment où la situation redevient à peu près banale, dans un moment de pur ennui que se produit l’impensable. Rétrospectivement, lorsque je réfléchis à ce passage, le plus choquant n’est pas son mode opératoire (très éprouvant à lire, pourtant, je vous l’assure) que le simple fait qu’il ait eu lieu, à ce moment là, à cet endroit. Je m’attendais à un truc glauque dans une ruelle, ou après un moment de forte tension, mais pas à ça. Arrivé à ce point de non-retour, commence la troisième et dernière partie du livre, la plus déroutante, où rien de ce qui ce qui se passe habituellement dans un thriller ne se produit. C’est un genre de long épilogue cafardeux, introspectif, où les protagonistes se livrent à une sorte de confession mutuelle, en partie délirante, sur le choc des cultures, le déclin de la civilisation, la vie et la mort… Un dialogue de sourds entre deux êtres déclassés que rien ne rapproche, et qui pourtant croient se comprendre, et qui partagent une vision commune de la société. Différents par leurs actes, sont-ils finalement différents par leurs perceptions?

Contemplatif et amoral, le final de Miso Soup décevra tout lecteur aux idées préconçues, qui attend un dénouement conforme aux canons du roman de serial killer : arrestation, ou bien fin apocalyptique, ou encore twist final à la Seven… Mais je ne pense pas que les intentions de Ryu Murakami aient jamais été d’écrire un polar. Comme il s’en explique dans une courte postface, probablement nécessaire après l’étrange dénouement : « le fait est que j’ai beau écrire roman sur roman, je n’arrive pas à suivre la réalité de l’effondrement de la société japonaise. (…) En écrivant ce roman, je me suis senti dans la position de celui qui se voit confier le soin de traiter seul les ordures. (…) J’ai l’impression d’observer des organismes vivants en train de mourir lentement dans une pièce aseptisée. » Pourquoi un tel aveu d’échec?

Selon certains, Miso Soup est un peu le pendant japonais d’American Psycho, de Bret Easton Ellis. Ce n’est pas complètement faux, et plutôt flatteur. C’est à mon avis réducteur. Le sujet principal du livre n’est, finalement, pas le fait de savoir si Frank est oui ou non un serial killer (ça je vous laisse la surprise), ni si lui ou Kenji vont survivre aux évènements. Non, le sujet de Miso Soup est un constat sans concession d’une certaine réalité de la société japonaise, bien moins idyllique que ne laissent voir les médias et les divertissements de masse, produits d’entertainment dessinés ou animés que consomment avec délectation les otakus et les newbies. Car dans cette ballade crépusculaire à Kabukisho, quartier hot de Tokyo, Ryu Murakami nous fait rencontrer tous les laissés-pour-compte de la société japonaise.  Les putes bien sûr, mais surtout cette jeunesse en perte de repères, qui pour assumer le modèle consumériste en pleine récession économique pratique la prostitution occasionnelle, ou même régulière : l’enjo kōsai, ou relation d’entraide (sic), ce système où des mineures offrent leurs services à des salarymen à la dérive, services qui peuvent aller jusqu’à l’acte sexuel rémunéré. Selon certaines études, presque un quart des lycéennes s’y livreraient (oui, une sur quatre!). Ce phénomène est évoqué dans de nombreux mangas ou anime, dans GTO et Nana par exemple. Dans un passage marquant de Miso Soup, Kenji fait la différence entre les prostituées par force ou par nécessité, à travers l’exemple de ces immigrées péruviennes ou chinoises qui entretiennent leurs familles en vendant leur corps, et les prostituées par appât du gain, ces jeunes filles qui trouvent par ce moyen l’argent nécessaire à l’assouvissement de leurs pulsions de consommation.

Les putes bien sûr, mais surtout cette jeunesse en perte de repères, qui pour assumer le modèle consumériste en pleine récession économique pratique la prostitution occasionnelle, ou même régulière : l’enjo kōsai, ou relation d’entraide (sic), ce système où des mineures offrent leurs services à des salarymen à la dérive, services qui peuvent aller jusqu’à l’acte sexuel rémunéré. Selon certaines études, presque un quart des lycéennes s’y livreraient (oui, une sur quatre!). Ce phénomène est évoqué dans de nombreux mangas ou anime, dans GTO et Nana par exemple. Dans un passage marquant de Miso Soup, Kenji fait la différence entre les prostituées par force ou par nécessité, à travers l’exemple de ces immigrées péruviennes ou chinoises qui entretiennent leurs familles en vendant leur corps, et les prostituées par appât du gain, ces jeunes filles qui trouvent par ce moyen l’argent nécessaire à l’assouvissement de leurs pulsions de consommation.

Au delà de ce phénomène, Miso Soup montre l’écart entre un Japon idéalisé (les cerisiers en fleurs, l’harmonie entre générations, le paradis des geeks…) et un Japon réel à la dérive (l’obsession de l’argent et de la réussite, le consumérisme à outrance, l’indifférence à autrui), que Kenji résume ainsi : « Au Japon, aucun repère ne vous indique ce qui est plus important que le reste. L’ensemble des médias nous abreuvent de déclarations d’adultes qui ne s’intéressent à rien d’autre qu’à l’argent et aux objets de marque tout en nous affirmant que ce n’est pas ça l’important. Les magazines de vieux critiquent les lycéennes qui se prostituent pour s’acheter des vêtements de marque et recommandent dans le même numéro des salons  de massage pas chers et des établissements de bains pornos ouverts tôt le matin. Les enfants japonais sont soumis 365 jours par an, et durant presque toute la journée, au même traitement que les chats de laboratoire. » Bien entendu, ce constat est fait par un personnage, mais difficile de ne pas croire qu’il est celui de l’auteur.

de massage pas chers et des établissements de bains pornos ouverts tôt le matin. Les enfants japonais sont soumis 365 jours par an, et durant presque toute la journée, au même traitement que les chats de laboratoire. » Bien entendu, ce constat est fait par un personnage, mais difficile de ne pas croire qu’il est celui de l’auteur.

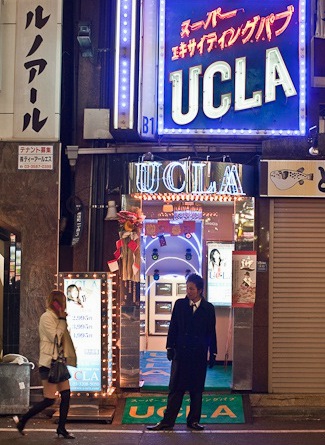

Le personnage de Kenji est lui-même en rupture de ban avec les modèles traditionnels, puisqu’à juste 20 ans il exerce le métier de guide du Tokyo by night pour touristes en quête de plaisirs tarifés. Dans le même temps, il fait croire à sa mère qu’il poursuit ses études, et il sort lui-même avec une lycéenne de 16 ans qui pratique l’enjo kōsai de temps à autres. Ce n’est qu’au travers du miroir (très) déformant que lui renvoie Frank qu’il se met à réfléchir sur sa propre condition, et sur l’absence de réelles perspectives qui l’attend. Est-il destiné à devenir un de ces fantômes, qui errent dans Kabukisho, le regard éteint, même plus excité par l’abondance de sexe facile qui s’étale sur les enseignes au néon? Comme il le rappelle, Kabukisho était, avant de devenir ce repère triste de la pornographie ordinaire, le quartier des théâtres Kabuki, c’est-à-dire le fleuron de l’ancienne culture japonaise. A lui seul, un symbole de la perte des valeurs. Un constat d’échec.

(Les illustrations de ce billet sont des vues de l’actuel quartier de Kabukisho.)

(Les illustrations de ce billet sont des vues de l’actuel quartier de Kabukisho.)

Franchement, tu m’as donné envie ! J’ai bien envie de le lire.

Moi qui m’était jurée de ne plus toucher à du Murakami R. après « Bleu presque transparent »… Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis comme on dit, merci pour ce beau billet qui donne envie de se faire sa propre opinion sur l’ouvrage.

@ gemini & guu : merci pour vous commentaires. c’est le premier ryu murakami que je lis… et pas le dernier, puisque que j’ai ‘kyoko’ et ‘lignes’ sur ma table de chevet. ‘miso soup’ est une expérience éprouvante, parfois épouvantable, je vous aurai prévenus.

j’ai envie aussi de voir le film live qu’hideaki anno a tiré d’un autre roman de r. murakami, ‘love & pop’, qui traite sur un mode différent du sujet de l’enjo kosai.

J’avais oublié Love & Pop. Dans le doute, je vais tester ce film avant de me lancer dans une version roman.

Kyoko est très différent des autres bouquins de Murakami, beaucoup plus optimiste et presque totalement dépourvu de l’aspect « glauque » des autres romans. En le lisant, on a parfois peine à croire qu’il s’agit du même auteur.

Kyoko est différent juste par le sujet et par le ton, ou aussi par le style?

Kyoko est surtout différent par le thème et le ton que par le style, mais c’est un tout. Disons qu’il s’agit du plus « atypique » des bouquins de Murakami que j’ai eu l’occasion de lire (Les bébés de la consigne automatique, La guerre commence au delà de la mer, Bleu presque transparent, Parasites, 1969 et Kyoko). 1969 est également assez particulier, mais la « patte » de l’auteur y est déjà beaucoup plus reconnaissable.

Pingback: Lignes, de Ryu Murakami | Les chroniques d'un newbie

Pingback: Deux ans de chroniques (avec sursis) | Les chroniques d'un newbie

Pingback: Kyoko : danse avec les vivants, de Ryu Murakami | Les chroniques d'un newbie

fenofibrate 200mg canada tricor pills tricor 160mg price

order tadalafil without prescription sildenafil next day delivery purchase viagra online

buy mintop for sale cheap cialis pills cheap erectile dysfunction pill

natsume mirai jav mei jav bw-73 bwp battle world pro boxing 07

precose 25mg generic micronase 5mg generic purchase fulvicin online cheap

mei housyou sara ichinose akibacom jav

aspirin for sale levofloxacin 250mg oral imiquimod cheap

brillx официальный сайт играть онлайн

brillx казино

Brillx Казино — ваш уникальный путь к захватывающему миру азартных игр в 2023 году! Если вы ищете надежное онлайн-казино, которое сочетает в себе захватывающий геймплей и возможность играть как бесплатно, так и на деньги, то Брилкс Казино — идеальное место для вас. Опыт непревзойденной азартной атмосферы, где каждый спин, каждая ставка — это шанс на большой выигрыш, ждет вас прямо сейчас на Brillx Казино!Брилкс казино предоставляет выгодные бонусы и акции для всех игроков. У нас вы найдете не только классические слоты, но и современные игровые разработки с прогрессивными джекпотами. Так что, возможно, именно здесь вас ждет величайший выигрыш, который изменит вашу жизнь навсегда!

order dipyridamole 25mg for sale buy pravachol no prescription buy pravastatin pills

order dydrogesterone 10mg online buy empagliflozin 10mg for sale purchase empagliflozin pills

etodolac 600 mg cheap buy mebeverine 135mg online cheap buy generic pletal

buy ferrous sulfate generic order sotalol 40mg without prescription betapace order

mestinon uk pyridostigmine usa order rizatriptan without prescription

enalapril 5mg usa doxazosin order online order duphalac online cheap

cenforce 100mg canada order naproxen without prescription purchase chloroquine pill

buy provigil 200mg sale buy deltasone 10mg without prescription purchase deltasone generic

buy generic cefdinir 300mg glycomet for sale buy lansoprazole generic

accutane order online buy absorica generic buy azithromycin medication

generic lipitor 20mg atorvastatin brand amlodipine 10mg price

buy azithromycin 250mg online cheap omnacortil canada buy gabapentin 800mg

casino online games casino blackjack stromectol for lice

how to get vardenafil without a prescription lanoxin 250 mg usa buy zanaflex tablets

purchase ozobax pill ozobax online order buy ketorolac paypal

Hartford realized it was too good to be true when he started reading more and more tweets about it. The fact that the chart never once moved downwards, instead constantly going up, was another giveaway. Yet he’s not angry about the uncritical coverage of the coin’s rise, nor about the $300 he lost. “To me, crypto is about a free market without regulation,” he says. “I don’t think people who want deregulation can complain when things like this happen. You live by the sword, you die by the sword. That’s crypto.” Philips Ac1215 20 Air Purifier, Long Hepa Filter Life Upto 17000 Hours, Removes 99.97% Airborne Pollutants, 4-Stage Filtration with True Hepa Filter(White) Hartford realized it was too good to be true when he started reading more and more tweets about it. The fact that the chart never once moved downwards, instead constantly going up, was another giveaway. Yet he’s not angry about the uncritical coverage of the coin’s rise, nor about the $300 he lost. “To me, crypto is about a free market without regulation,” he says. “I don’t think people who want deregulation can complain when things like this happen. You live by the sword, you die by the sword. That’s crypto.”

http://www.tvcoupon.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=28277

Delivery Methods Solo miners are individual miners who attempt to solve a block independently. If they are successful, they will receive the full block reward. But, Solo mining generally makes profits when they have a lot of hash power. They will also need a very strong mining rig processing power to succeed. SologenicSOLO The global crypto market cap is $1.13 trillion with a 24-hour volume of $35.93 billion. The price of Bitcoin is $28,517.93 and BTC market dominance is 49.0%. The price of Ethereum is $1,789.64 and ETH market dominance is 19.0%. The best performing cryptoasset sector is Fan, which gained 9%. That said, we recommend checking your mining profitability frequently. Bitcoin was traveling aimlessly as Wall Street went back to focusing on both inflation which includes the Fed’s rating hiking cycle and with the tightening of credit conditions which should get worse now that the US has to fill its coffers. The impact from $1 trillion in issuance, aka T-bill deluge, before the end of the year could eventually disrupt the banking sector and be positive for Bitcoin. Bitcoin seems content staying in a narrow trading range and that could continue if risk appetite remains healthy once the Fed pauses.

buy pepcid online cheap cozaar 50mg oral buy prograf 5mg pill

astelin 10 ml sprayer order azelastine 10 ml online cheap buy avapro pills for sale

purchase nexium generic cheap topiramate generic topiramate

order spironolactone 100mg without prescription aldactone 25mg oral finasteride buy online

buy fluconazole 200mg pill buy acillin generic ciprofloxacin generic

cheap minocin 50mg ropinirole oral requip order

order cymbalta cost provigil modafinil pills

lasix 100mg us albuterol price buy ventolin inhalator generic

buy clavulanate tablets cheap augmentin 625mg buy clomid tablets

To stop this behavior I changed the LGS profile for Mumble to point to a program I wrote years ago and no longer use. This software uses code of FFmpeg (Visit FFmpeg!) licensed under the LGPLv2.1 and its source can be downloaded on steelseries Pro-grade connectivity, now with an updated protocol achieving 68% faster response rate than the previous generation. With the incredible efficiency of LIGHTSPEED technology, G502 X PLUS also achieves up to 130 hours of battery life with RGB off and 37 hours when RGB is set to always on. Makes your voice signal more consistent in volume, so you’re easier to hear—whether you’re screaming or whispering. Reduces the dynamic range of an audio signal by attenuating the output in relation to the threshold and ratio controls. For instance, if you have any mouse from the Logitech Gaming mouse series you can customise the DPI of the mouse, and set the RBG lights pattern, intensity and speed. You can even select different gaming profiles depending on your preference. The G Hub also lets you set different commands, macros and shortcuts to perform certain actions. For example, you can set the Middle Click button to take a screenshot.

https://www.bitsdujour.com/profiles/rif3yM

An small in-line controller allows you to mute the microphone and control the volume. I can only hear the L and R sounds on the picture below. Connect and share knowledge within a single location that is structured and easy to search. The best method to fix your sound issue is to disable your headset’s audio by simply quitting using the sound card from the system’s audio settings. Plug in your headphone into the headset jack of your computer directly. This is the best way to hear your G430 headset’s stereo sound if you prefer listening to it to surround the headset sound. An small in-line controller allows you to mute the microphone and control the volume. Note: products under: Home & Living, Electronics, Culture & Leisure, Fashion & Accessories, Family & Kids, Sports & Outdoors, Groceries, Gaming, Travel, Health & Beauty, Services, Garden & DIY are not regulated by the FCA. If you wish to make a complaint or contact us, you can use the address above, or follow our complaints procedure.

Hello there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

buy generic synthroid 150mcg oral levothyroxine purchase levothroid sale

generic semaglutide 14mg semaglutide pill semaglutide 14mg price

buy generic priligy priligy 60mg oral cost misoprostol

lfchungary.com

7~8개의 테이블과 수십 개의 벤치가 있고 특별한 의자는 없습니다.

retrovir us – metformin 500mg cheap purchase zyloprim online

cheap seroquel 100mg – bupron SR canada buy eskalith paypal

order glyburide 2.5mg generic – glucotrol generic dapagliflozin order online

This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

thephotoretouch.com

Zhu Houzhao는 매우 확신이 없는 것처럼 보였지만 무슨 말을 해야 할지 몰랐습니다.