Eden of the East (Higashi no Eden)

Eden of the East (Higashi no Eden)

de Kenji Kamiyama

chara design de Chika Umino

musique de Kenji Kawai

& School Food Punishment

série en 11 épisodes

+ deux films : The King of Eden & Paradise Lost

Production I.G. 2009-2010

(Les titres que je n’ai pas osé donner à cette chronique : Bourne to be wild – La pétoire dans la peau – Johnny got his gun – Nevermind the Johnnys – Oasis, Oasis oh – Il faut réviser Seleçaõ – Quel gâchis, no Eden)

Ce matin, je me suis encore réveillé en fredonnant la mélodie de Light Prayer, de School Food Punishment, et je sais qu’elle sera vissée dans mon crâne pour la journée entière. Ça fait plus d’une semaine que ça dure. Ça devient gênant. Je pense que c’est un signal, un dernier avertissement, « mets-toi une bonne fois pour toutes devant ton clavier et tape-là, cette chronique. » Au cas où vous l’ignoriez, il s’agit de la chanson d’ending de The King of Eden, le premier des deux films qui font suite à la série. Et comme il n’y a pas de raison que vous y échappiez vous non plus, allez hop, je vous la colle ici (version MEP raccourcie).

Mais pourquoi ai-je autant de mal à la rédiger, cette chronique? Flemme? Mauvaise organisation? Non, j’ai ces défauts de manière chronique, et ils ne m’ont jamais empêcher d’écrire. Je crois tout simplement que c’est comme pour Eureka Seven, Haibane Renmei, Serial Experiments Lain ou Paranoia Agent, ou dans un autre genre (gloups), Texhnolyze : il me faut quelques jours de latence pour analyser et réfléchir à ce que je viens de voir. Signe que la série m’a profondément remué, et qu’elle a continué à vivre en moi pendant plusieurs jours avant que je sois capable de la restituer, et de passer à autre chose.

Donc voilà, Eden of the East, je le dis sans ambages (et d’ailleurs je ne sais pas ce que c’est, des ambages, donc je ne peux pas en avoir, CQFD), est un des anime les plus intéressants et aboutis que j’ai vus. J’inclus les deux films dans la série, bien sûr. J’ai bien lu quelques critiques des uns et des autres concernant cette série : « incompréhensible » « manque de rythme » « bâclé » « fin en queue de poisson » blabla. Je ne suis pas du tout de cet avis. Si je devais un jour donner un exemple d’une série où la forme est en parfaite adéquation avec le fond, je pourrais citer Eden of the East sans hésiter. Pourquoi?

1 : parce que c’est sans ambages en raison de sa profondeur et de sa richesse thématique,

2 : grâce à sa réalisation artistique, qui est un régal de chaque instant.

Mais tout d’abord, l’histoire :

Mais tout d’abord, l’histoire :

En faisant défiler les photos prises depuis son mobile, Saki se remémore les onze journées qui lui ont fait rencontrer celui qu’elle appelle notre Prince, et qui s’est sacrifié pour le devenir. Akira Takizawa.

Tout commence à Washington, où Saki, 21 ans, termine son voyage de fin d’études. Elle lance une pièce de monnaie dans le jardin de la Maison Blanche, pour que se réalise un voeu… qu’elle-même n’arrive pas à formuler. Soudain, deux flics l’interpellent, lui demandant ce qu’elle fait là, et ce qu’elle a jeté à travers les grilles. Ils n’ont pas le temps d’aller plus loin, car voilà que débarque de l’autre côté de la rue un hurluberlu encore plus suspect : un jeune type tout nu, souriant jusqu’aux oreilles, qui parle japonais, et qui agite un flingue et un téléphone mobile…

Comme rencontre romantique, on a vu mieux ; mais comme point de départ d’un thriller tordu, ça se pose un peu là… des missiles qui pleuvent sur le Japon, des disparitions de personnes par dizaines de milliers, un mystérieux réseau occulte doté de milliards de yens de budget, des complots politiques à tiroirs, et au milieu de tout ça, Akira Takizawa, le Prince amnésique, terroriste mégalomane ou sauveur désintéressé? Saki, la petite étudiante perdue, se le demande encore…

Eden of the East, une oeuvre politique?

Ce qui frappe, à la vision d’Eden of the East, c’est l’incroyable complexité des thèmes abordés. En 11 épisodes, plus les deux films qui en constituent la conclusion, il se produit autant d’évènements que pourraient en proposer 5 ou 6 séries complètes, voire plus. L’atmosphère générale est celle d’un thriller, avec des scènes qui sont majoritairement nocturnes, et où se déroule une action qui ne s’arrête que rarement, avec des meurtres, des attentats, des poursuites, peut-être un peu plus de dialogues et d’introspection quand se rapproche la fin – mais alors, avec une tension qui ne fait qu’augmenter, à mesure que se succèdent les révélations en forme de twists. C’est exactement comme dans la Mort aux Trousses, d’Alfred Hitchcock (à qui la série rend un hommage explicite, j’y reviendrai plus bas), ou comme dans la Mémoire dans la Peau, d’après Robert Ludlum : le spectateur ne sait jamais totalement ce qui se trame, ni encore moins pourquoi (la théorie du MacGuffin), simplement il le vit, à la même hauteur que son personnage principal. J’ignore si Kenji Kamiyama a lu la bande dessinée XIII, mais c’est une autre comparaison possible : plus on avance, plus on découvre de nouveaux indices, et plus on ne sait rien…

Car tout cela n’est que prétexte. Prétexte à nous balader de bout en bout, à distraire notre regard tandis que l’essentiel est sous nos yeux, et qu’il suffit de s’arrêter cinq minutes pour le voir : Eden of the East est une oeuvre à message, quasiment un pamphlet sur la société Japonaise, ses contradictions, ses peurs, la paralysie de ses institutions, et la superficialité de sa société de consommation qui lui fait perdre ses valeurs. « Rendre le Japon plus optimiste » , c’est ce que dit un des personnages à un des moments clé de la série. Plus tard, un autre dialogue offre l’alternative entre deux visions opposées du Japon : quand l’un dit « les citoyens ne sont rien de plus qu’un moyen d’améliorer le pays, on n’a pas à se soucier de leur individualité » , l’autre répond « je ne me résigne pas, je donnerai une leçon à ceux qui se contentent de ne rien faire. » Cela résonne avec d’autant plus d’acuité avec ce qui s’est passé l’année dernière.

Car tout cela n’est que prétexte. Prétexte à nous balader de bout en bout, à distraire notre regard tandis que l’essentiel est sous nos yeux, et qu’il suffit de s’arrêter cinq minutes pour le voir : Eden of the East est une oeuvre à message, quasiment un pamphlet sur la société Japonaise, ses contradictions, ses peurs, la paralysie de ses institutions, et la superficialité de sa société de consommation qui lui fait perdre ses valeurs. « Rendre le Japon plus optimiste » , c’est ce que dit un des personnages à un des moments clé de la série. Plus tard, un autre dialogue offre l’alternative entre deux visions opposées du Japon : quand l’un dit « les citoyens ne sont rien de plus qu’un moyen d’améliorer le pays, on n’a pas à se soucier de leur individualité » , l’autre répond « je ne me résigne pas, je donnerai une leçon à ceux qui se contentent de ne rien faire. » Cela résonne avec d’autant plus d’acuité avec ce qui s’est passé l’année dernière.

Comme Kenji Kamiyama le souligne dans une interview donnée en 2011 à Manga UK, ce qu’il a voulu réaliser avec Eden of the East est une ode à l’initiative et à l’individualisme, presque un appel à la révolte contre une société japonaise qu’il juge indifférente et castratrice : [traduction du newbie] « Quand j’étais étudiant, j’étais entouré de gens capables d’être des leaders, de fédérer des groupes autour de projets. Mais dès que ces gens entraient dans la société, c’était comme si s’éteignait la flamme qu’ils avaient en eux. Je me suis alors demandé si c’était la société qui étouffait cette étincelle en chaque individu. (…) Vu que ces gens [les NEETs, ndt] n’ont ni enthousiasme ni passion, leurs vies sont plates. Ils attendent secrètement et passivement que quelque chose d’excitant ou de surprenant arrive, positif ou négatif, pour se sentir vivants. (…) La question est donc : si vous aviez un milliard de yens à dépenser comme vous voulez, le garderiez-vous pour vous seul, ou seriez vous capable de l’utiliser pour améliorer votre pays » ?

Le phénomène des NEETs – ces jeunes japonais qui s’excluent eux-mêmes du monde des études, du travail et de la famille traditionnelle – est au centre d’Eden of the East. Mais de façon ambivalente, autant compréhensive et positive, d’une part, que critique et ironique, d’autre part. Ils sont montrés comme des boulets, incapables d’initiative par eux-mêmes, produits d’une société incapable de leur proposer un autre modèle que la réussite professionnelle et sociale. Mais ils sont aussi montrés comme une force collective, capable de se mobiliser et d’additionner ses capacités pour agir dans un but commun. Mais seulement si un leader est capable de les diriger ; ce qui suppose au minimum de s’intéresser à eux, au lieu de les mépriser.

Parmi les personnages, le groupe que constitue le club « Eden of the East » , dont je me suis demandé longtemps à quoi ils servaient dans l’intrigue, donne un exemple amusant des différentes voies qui s’offrent à la jeunesse japonaise. Nous avons, entre autres :

- un pur nerd (qui se revendique NEET par idéologie, c’est le très sérieux Hirazawa),

- un jeune salarié propre sur lui (qui trimballe cravate et attaché-case, c’est Oosugi),

- une loli surdouée de la programmation (21 ans mais qui en paraît 13, c’est Micchon),

- et un véritable hikikomori (resté cloîtré deux ans chez lui, sous prétexte d’avoir… perdu son pantalon, c’est « Pantsu »).

Pour les deux derniers de la liste, ce sont des hackers, mais je vous laisse juges de la différence de look.

La critique politique se porte également sur les institutions : d’un côté, nous avons un gouvernement incapable et méprisant, dirigé par un Premier Ministre impuissant, tandis que dans l’ombre agissent des pouvoirs occultes, représentés par les seleçao, eux-mêmes manipulés par Mr Outside, un homme encore plus mystérieux, qui n’est pas sans rappeler le personnage de Watari, ce centenaire qui dirige le pays de façon non-officielle dans le roman la Submersion du Japon. Cet aspect de la série est peut-être la plus difficile à appréhender pour un spectateur occidental, il fait référence non seulement à l’instabilité politique chronique du Japon (sept Premiers Ministres différents rien qu’entre 2007 et 2012), mais aussi à la nostalgie latente d’un pouvoir fort et prestigieux, qui remonte bien entendu à l’Ere Meiji (comme un des personnages d’Eden of the East le dit de façon explicite).

A ce sujet, Kenji Kamiyama précise (toujours dans la même interview) s’être inspiré d’un évènement politique des années 60, l’assassinat de Inejiro Asanuma, le leader du Parti Socialiste Japonais, frappé avec une épée par Otoya Yamaguchi, un adolescent fanatique d’extrême droite (meurtre d’une extrême violence, filmé en direct à la télévision). « J’ai été frappé par l’idée que ces deux personnes, Otoya Yamaguchi et Inejiro Asanuma, appartenaient à des partis complètement opposés, mais poursuivaient au fond un même but. Tous deux étaient de vrais patriotes, et l’impossibilité de communiquer entre eux est très symbolique du climat des années 60 au Japon. Je m’étais déjà inspiré de cela pour the Laughing Man dans la première saison de Stand Alone Complex, et pour le personnage de Kuze dans la seconde. Ces personnages essaient de faire le bien, mais leurs actes les font percevoir comme des terroristes. » Kenji Kamiyama reconnaît qu’il n’est pas insensible aux théories politiques de Yukio Mishima, qui tenta un coup d’Etat nationaliste en 1970 avant de se suicider par Seppuku.

Eden of the East offre donc plusieurs lectures possibles, traduisant les interrogations de son auteur sur la société japonaise (et même au-delà : cf. la référence aux attentats du onze septembre). Ce que j’en retiens, ce sont les nombreuses contradictions qui la rendent difficile à appréhender, et les clés de compréhension que même un anime, donc un divertissement de masse, est capable d’offrir à ses spectateurs. Qui peut encore dire que les anime sont seulement des oeuvres pour enfants ?

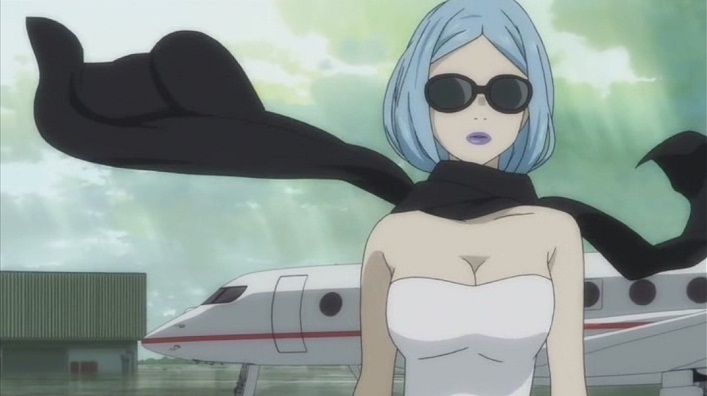

Et sur cette image, je ne dis rien pour ne pas tout dévoiler, mais… la classe, non?

Et sur cette image, je ne dis rien pour ne pas tout dévoiler, mais… la classe, non?

Eden of the East, une poème visuel?

Ce serait toutefois réducteur, et très ennuyeux, de ne considérer Eden of the East que comme un brûlot politique. Au-delà du message sous-jacent, il y a une magnifique histoire à laquelle chacun peut s’identifier, grâce à des personnages charismatiques comme rarement, et grâce à une foultitude de références littéraires et cinématographiques, le tout dans une atmosphère d’une grande poésie, et emballé avec un soin remarquable dans la réalisation visuelle.

Tout d’abord, il y a ce point de départ absolument génial, devant les grilles de la Maison Blanche, avec la rencontre entre une jeune fille lambda (mais au caractère bien plus décidé que ne laisse supposer son look kawai) et un héros d’une classe folle, tout sauf ridicule quand il apparaît nu, la quéquette à l’air (mais opportunément dissimulée par un blanc à même le cellulo, ou par des objets du décor) et brandissant un flingue et un téléphone portable. La série puis les films, surtout le premier des deux, King of Eden, ont pour ligne directrice la quête d’identité d’Akira Takizawa, avec l’aide de Saki. Tandis que les mystérieux seleção poursuivent leurs objectifs personnels, et que l’ex-club de NEETs Eden of the East cherche à démêler qui est qui, et qui fait quoi, Akira est balloté entre son but de devenir le « roi du Japon » et celui, beaucoup plus prosaïque, de devenir lui-même.

Tout d’abord, il y a ce point de départ absolument génial, devant les grilles de la Maison Blanche, avec la rencontre entre une jeune fille lambda (mais au caractère bien plus décidé que ne laisse supposer son look kawai) et un héros d’une classe folle, tout sauf ridicule quand il apparaît nu, la quéquette à l’air (mais opportunément dissimulée par un blanc à même le cellulo, ou par des objets du décor) et brandissant un flingue et un téléphone portable. La série puis les films, surtout le premier des deux, King of Eden, ont pour ligne directrice la quête d’identité d’Akira Takizawa, avec l’aide de Saki. Tandis que les mystérieux seleção poursuivent leurs objectifs personnels, et que l’ex-club de NEETs Eden of the East cherche à démêler qui est qui, et qui fait quoi, Akira est balloté entre son but de devenir le « roi du Japon » et celui, beaucoup plus prosaïque, de devenir lui-même.

Ce qui nous offre des scènes d’une grande force émotionnelle, souvent appuyées par des références cinématographiques. Le premier épisode propose un énorme clin d’oeil à Taxi Driver, de Scorcese, mais il sera également question de The Bourne Identity (La Mémoire dans la Peau), évidemment, de Dawn of the dead, de Quadrophenia (film culte des mods basé sur la musique des Who, avec un certain Sting comme acteur alors débutant), du Grand Bleu (rebaptisé the Cold Blue, probablement pour des questions de droits), de Dumbo, etc, etc… Sans oublier bien sûr East of Eden, le film d’Elia Kazan d’après le roman de Steinbeck, dont les thèmes sont l’individu contre la société et ses préjugés (une fois de plus!), et le manichéisme (où commence le mal, où finit le bien?). La cinéphilie n’est d’ailleurs pas seulement un aspect décoratif, mais carrément un moteur de l’intrigue, puisque c’est en partie à travers les films que Takizawa cherche les indices sur sa personnalité et son origine. Elle nous vaut deux passages magnifiques se situant dans des salles obscures, d’abord dans un cinéma de Tokyo (qui sert de base secrète à Takizawa), puis dans un ciné-club de New York, le joli Angelika Film Center, à Soho (image ci-dessous – ce café & cinéma d’art et essai existe vraiment). (NB : Angelika est un nom qu’on retrouvera plus tard… donnant la clé du passé d’Akira).

Ce qui nous offre des scènes d’une grande force émotionnelle, souvent appuyées par des références cinématographiques. Le premier épisode propose un énorme clin d’oeil à Taxi Driver, de Scorcese, mais il sera également question de The Bourne Identity (La Mémoire dans la Peau), évidemment, de Dawn of the dead, de Quadrophenia (film culte des mods basé sur la musique des Who, avec un certain Sting comme acteur alors débutant), du Grand Bleu (rebaptisé the Cold Blue, probablement pour des questions de droits), de Dumbo, etc, etc… Sans oublier bien sûr East of Eden, le film d’Elia Kazan d’après le roman de Steinbeck, dont les thèmes sont l’individu contre la société et ses préjugés (une fois de plus!), et le manichéisme (où commence le mal, où finit le bien?). La cinéphilie n’est d’ailleurs pas seulement un aspect décoratif, mais carrément un moteur de l’intrigue, puisque c’est en partie à travers les films que Takizawa cherche les indices sur sa personnalité et son origine. Elle nous vaut deux passages magnifiques se situant dans des salles obscures, d’abord dans un cinéma de Tokyo (qui sert de base secrète à Takizawa), puis dans un ciné-club de New York, le joli Angelika Film Center, à Soho (image ci-dessous – ce café & cinéma d’art et essai existe vraiment). (NB : Angelika est un nom qu’on retrouvera plus tard… donnant la clé du passé d’Akira).

Personnellement, j’ai été particulièrement touché par les passages se situant à New York. Il est vrai que cette ville représente beaucoup pour moi (voyages, jeunesse… soupir). J’ai toutefois été surpris par la vision d’un New York tranquille, assez irréel (quoique hyperréaliste), décor idyllique pour amoureux en ballade : le Brooklyn Bridge, Gramercy, le petit parc avec un manège… qui est, cette fois, une citation directe de the Catcher in the Rye, alias l’Attrape-coeurs, le roman initiatique de Salinger sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte.

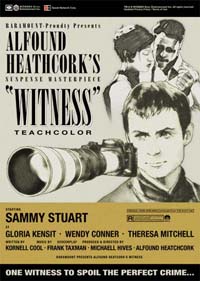

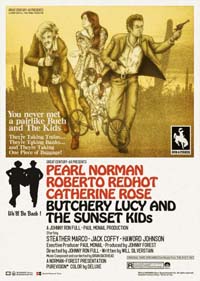

Les scènes se situant à Tokyo sont également magnifiques, et très réalistes – pour autant que je puisse en juger, n’y ayant pas encore mis les pieds – grâce à la qualité des décors et à l’abondance de détails, qui donnent une incroyable profondeur de champ à chaque plan. Comme je l’ai déjà dit, les scènes japonaises sont essentiellement nocturnes, parfois  contemplatives, avec des plans d’ensemble et des panoramas urbains que j’ai trouvés très poétiques, parfois inquiétants, parfois mélancoliques… A noter un amusant clin d’oeil : le Starbucks du célèbre croisement de Shibuya a été renommé « Starchild » Coffee. Référence au studio de production du même nom? Seul bémol, à mon avis, certains décors intérieurs me paraissent trop léchés, réalisés avec une 3D trop propre pour se laisser oublier. Pour terminer avec les références, je vous laisse deviner quels films se cachent derrière ces affiches de fantaisie, qui apparaissent deux fois, dans les deux cinémas dont j’ai parlé…

contemplatives, avec des plans d’ensemble et des panoramas urbains que j’ai trouvés très poétiques, parfois inquiétants, parfois mélancoliques… A noter un amusant clin d’oeil : le Starbucks du célèbre croisement de Shibuya a été renommé « Starchild » Coffee. Référence au studio de production du même nom? Seul bémol, à mon avis, certains décors intérieurs me paraissent trop léchés, réalisés avec une 3D trop propre pour se laisser oublier. Pour terminer avec les références, je vous laisse deviner quels films se cachent derrière ces affiches de fantaisie, qui apparaissent deux fois, dans les deux cinémas dont j’ai parlé…

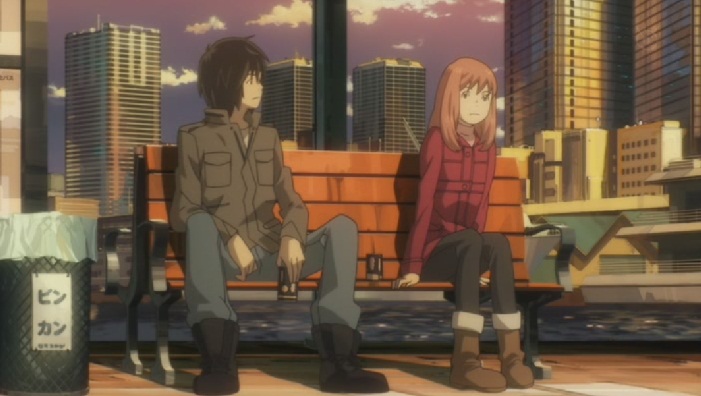

Que dire de la musique? Que les mélodies originales de Kenji Kawai sont excellentes, comme toujours… J’ai particulièrement aimé celle, plus légère que de coutume, qui accompagne régulièrement les scènes romantiques ou de comédie entre Saki (qu’est-ce qu’elle est mimi! J’étais obligé de la montrer en tête de chronique) et Akira Takizawa. Je n’en ai pas la preuve, mais je suis persuadé que cette musique est une citation d’un de mes compositeurs préférés, Burt Bacharach, auteur notamment de la célébrissime chanson « Raindrops Keep Fallin’ on My Head » (cliquez ce lien, vous comprendrez!), qui est le thème principal du film Butch Cassidy et le Kid. Oups : je viens de donner la réponse à ma question sur les affiches de film. Bon allez, l’autre réponse est Fenêtre sur Cour, d’Alfred Hitchcock. Of course. Bon, et puis la B.O. d’Eden of the East est responsable de ma découverte, certes tardive, du groupe School Food Punishment, dont je n’arrête plus de mater les vidéos sur ioutioub ‘ depuis une dizaine de jours. Sans compter que ça m’a presque réconcilié avec Oasis.

Que dire de la musique? Que les mélodies originales de Kenji Kawai sont excellentes, comme toujours… J’ai particulièrement aimé celle, plus légère que de coutume, qui accompagne régulièrement les scènes romantiques ou de comédie entre Saki (qu’est-ce qu’elle est mimi! J’étais obligé de la montrer en tête de chronique) et Akira Takizawa. Je n’en ai pas la preuve, mais je suis persuadé que cette musique est une citation d’un de mes compositeurs préférés, Burt Bacharach, auteur notamment de la célébrissime chanson « Raindrops Keep Fallin’ on My Head » (cliquez ce lien, vous comprendrez!), qui est le thème principal du film Butch Cassidy et le Kid. Oups : je viens de donner la réponse à ma question sur les affiches de film. Bon allez, l’autre réponse est Fenêtre sur Cour, d’Alfred Hitchcock. Of course. Bon, et puis la B.O. d’Eden of the East est responsable de ma découverte, certes tardive, du groupe School Food Punishment, dont je n’arrête plus de mater les vidéos sur ioutioub ‘ depuis une dizaine de jours. Sans compter que ça m’a presque réconcilié avec Oasis.

Tous ces ingrédients, contenu adulte, personnages charismatiques et attachants, nombreuses références et réalisation admirable s’additionnent pour constituer ce que je considère comme une des oeuvres m’ayant le plus marqué à ce jour. Comme beaucoup d’entre vous, je suppose, qui l’avez déjà vue. Je sais que je m’y replongerai à plus ou moins long terme, et que j’y retrouverai l’atmosphère unique, en y découvrant beaucoup d’aspects et de détails nouveaux, à coté desquels je suis probablement passé sans les relever. C’est à cela, je pense, que l’on reconnaît les oeuvres majeures.

Pingback: Epita fait quoi? ben les Sama. | Les chroniques d'un newbie

Pour les affiches, je dirais Rear Window et Butch Cassidy & The Sundance Kid. Mais je retiendrai du film surtout Le Grand Bleu ; c’est une référence que j’apprécie plus qu’un épisode de Ghost in the Shell reprenant les dialogues de A Bout de Souffle, mais où justement le détournement de ces dialogues nous en dit long sur un des personnages.

Je connais quelqu’un qui m’a parlé des entreprises nippones pour les avoir découvertes de l’intérieur ; cela fait peur mais cela explique bien le malaise que ressent le réalisateur vis-à-vis de ces personnes charismatiques brouillées par leurs compagnies.

Voilà ce qu’il raconte. Après la Seconde Guerre Mondiale, les travailleurs ont tout fait pour remettre le pays sur pied. Une attitude qui a poussé la génération qui a suivi à leur témoigner un respect appuyé et à les aider au quotidien. Le problème, c’est que la troisième génération a entériné ce principe.

Aujourd’hui, ceux qui grimpent les échelons de leur entreprise, ce sont ceux qui arrivent à se faire bien voir de leurs supérieurs et à ne jamais prendre d’initiative qui pourrait se retourner contre eux, ou alors en se débrouillant pour ne pas que la responsabilité retombe sur eux mais sur quelqu’un d’autre en cas d’échec. Si les Japonais sont connus pour rester jusqu’à des heures impossibles sur leur lieu de travail, pour beaucoup, c’est moins parce qu’ils ont effectivement du travail à terminer que pour se faire bien voir.

Et le pire, c’est que cela marche ! La personne honnête et travailleuse mais qui ne se rabaisse pas et n’est pas douée en politique intérieure, a moins de chance de réussir que le manipulateur servile qui ne prendra aucune vraie décision dans sa carrière, pour ne pas risqué d’être poussé à la démission. Résultat, tu te retrouves avec des sociétés dirigées par des incompétents.

Pour ne rien arranger, tu as désormais deux types d’employés : ceux que tu peux licencier, et ceux que tu ne peux pas licencier. Ceux que tu ne peux pas licencier, ce sont les vieux avec encore un contrat à vie. Donc quand une entreprise doit faire un licenciement économique, ce sont les jeunes, les forces vives, qui passent à la trappe.

J’ai lu quelques manga qui abordent le sujet plus ou moins directement. Dans Black Lagoon, Rock nous explique que son travail au Japon, c’était « subalterne » : il devait sortir le soir avec ses patrons lors de leurs beuveries, et faire des courbettes. Mais l’exemple le plus frappant parmi les titres disponibles en France, c’est Tensai Family Company, manga réaliste sur l’éclatement de la bulle économique et le monde de l’entreprise, qui vous sérieusement les jetons.

En France, j’ai vu quelques entreprises où nous ne sommes finalement pas très loin du système nippon. Un de mes amis a été embauché dans une boite dont je tairais le nom ; cela ne l’inspirait pas forcément (il a suffisamment d’expérience et de diplômes pour avoir le luxe de choisir son employeur), mais c’était dans une région où sa femme voulait habiter, cela payait bien, et surtout, son futur supérieur lui avait fait miroiter qu’il pourrait mener certains projets qui lui tenaient à cœur dans sa spécialité.

Quelques temps après son arrivée, il contacte un autre département que le sien pour monter un de ses fameux projets. Ca a été une panique monstre, avec des réactions de l’autre côté du type : « oh mon dieu oh mon dieu nous n’étions pas au courant, oh mon dieu on n’a pas le temps », avant qu’ils ne s’aperçoivent qu’il s’agissait d’une initiative personnelle et certainement pas d’un projet approuvé en haut-lieu. Moralité, il s’est fait tapé sur les doigts, et ça a broyé toute son envie, toute sa motivation. Il s’est rendu compte qu’individuellement, il n’était rien, qu’il ne pouvait rien faire et surtout pas avoir des initiatives.

ça, ce que tu racontes, je l’ai vécu… ce qui m’a poussé à faire 11 demandes de mutation – au moins, la 11ème vient d’être acceptée, et avec une bonne augmentation à la clé

par rapport à la série, ça m’a rappelé une scène que j’avais oubliée mais qui est significative : au 3ème ou 4ème épisode, Saki passe un entretien d’embauche, et ça se passe pas comme elle l’a prévu – l’entretien incluant une tactique d’humiliation visant à observer sa réaction, pour voir si elle serait assez docile. cette scène n’apporte rien à l’intrigue, elle aurait pu ne pas avoir lieu, elle est là juste pour appuyer encore plus la critique générale de la société japonaise.

La place de la femme dans l’entreprise, je pense que c’est encore autre chose. Au Japon, il a fallu une loi pour permettre aux femmes de pouvoir vraiment rentrer dans le monde du travail, dans les années 80, et depuis, tu as vraiment l’impression que les Japonais le regrettent, le gouvernement le premier, car c’est vu comme une des principales causes du recul de la natalité japonaise. Les mentalités n’ont pas progressé assez vite ; dans les années 90, les femmes privilégiant leur travail étaient appelées des « parasites », et aujourd’hui encore, il est considéré comme normal qu’une femme qui se marie quitte son boulot pour se consacrer à son ménage ; les structures n’existent pas pour qu’une femme puisse à la fois travailler et avoir des enfants, donc quand l’heure du choix arrive, beaucoup préfère un travail finalement synonyme de liberté.

Je me souviens, dans la série Flashforward, une femme a fait de grosses études, est enfin embauché dans l’entreprise qu’elle voulait, fait bien son travail. Puis, un jour, elle est conviée à une réunion, elle y va très heureuse, et en arrivant, son supérieur lui dit : « Allez chercher le café. » Et l’autre de rajouter que c’est la seule fille de l’étage donc que c’est à elle de s’en occuper, et que ce n’est que pour ça qu’elle a été appelée, et certainement pas pour participer à la réunion…

D’ailleurs, ça surprend les Japonais installé, entre autre, en France, de voir les femmes concilier vie professionnelle et vie familiale. Même si chez nous le plafond de verre reste une triste réalité, l’épanouissement professionnel d’une française reste quelque chose de très abstrait aux yeux d’un Nippon.

C’est pas tout à fait ça. Le bol de gyûdon n’avait pas pour objectif de la tester mais de la faire partir pour de bon. Saki avait déjà échouée, car elle était pistonnée et car elle avait manqué le rendez-vous initial. Mais afin de ne pas perdre la face, ni de la faire perdre à Ryûsuke, la société a quand même accepté de la recevoir. Le lapin posé à la cantine était une fin de non-recevoir, mais Saki ne partant pas le manager a du faire passer le message de manière assez humiliante.

Je ne trouve pas la scène inutile à l’intrigue, loin de là. Déjà elle libère Saki, elle s’était présentée comme une future employée, passé ça elle devient une NEET (ou presque), mais aussi parce que en terme de caractérisation du personnage c’est un des moment les plus marquant.

Ha ha ! Johnny got his gun ! Excellent !

Très bel article. Mais j’ai l’impression que tu t’étends plus sur la série en elle-même que sur les films « réponses ». Tu parles de critiques négatives au début du post ; celles que j’ai lu (et que je partage parfois) se focalisent essentiellement sur ces deux films : ce qui faisait le sel de la série (le fameux système Eden of the East) est dilué et un peu perdu dans les films. Le format cinéma a contraint l’équipe technique à réduire le script initial de ce qui a priori était pensé comme une série sequel. D’où une impression de bâclé dans la conclusion apportée.

Et une question me taraude : à quoi sert le personnage de Onee dans le club ?

Tu as remarqué que je n’ai même pas évoqué le système de réalité augmentée d’Eden of the East. Pour deux raisons : 1- je ne suis pas geek pour un sou, alors les gadgets ne m’intéressent pas pour eux-mêmes (j’ai même pas de téléphone mobile!). 2- blague à part, dans la série elle-même, le système n’est pas si important que ça, et je trouve même que ses possibilités induites sont largement sous-exploitées, puisqu’il ne sert que par moments, à identifier certaines personnes ; en outre, qu’il ait été conçu par de tels pieds nickelés me paraît peu crédible. Je ne trouve donc pas qu’il s’agisse du « sel de la série », je l’assimile plutôt à une facilité de scénario. Mais pas au niveau des films : dès la série.

Par comparaison, le petit logiciel de messagerie / chat vidéo (dont j’ai oublié le nom) qu’ils mettent en place à la fin est nettement plus important pour l’intrigue, car c’est grâce à ça que (spoil spoil spoil), voilà.

Sinon, il est clair que pour quelqu’un qui n’aurait vu que la série, le système Eden aurait pu faire l’objet de plus de développements. Moi, ayant vu série + films dans la foulée, je ne me suis pas focalisé dessus. J’en conclus même que l’histoire aurait pu être identique et aussi bonne… sans le système de réalité augmentée.

Quant à Onee, elle est là… pour être là ! c’est un faire-valoir, d’ailleurs on peut dire la même chose de Kasuga. leurs interventions sont surtout prétextes à des gags. Et puis tout de même, à la fin, chacun est au moins une fois important : Kasuga connaît le passage secret, et c’est Onee qui conduit le camion !

Tu dis ne pas être d’accord avec ceux qui descendent la fin/les films, mais au final tu ne revient pas vraiment dessus. Comment peux-tu accepter cette fin de centriste qui met tout le monde au même niveau « vous avez tous gagné !« , d’Akira à la grand-mère hospitalisée qui n’a utilisé son capital que pour commander de la nourriture. Autant une fin qui nous disait « peut importe la méthode, l’important c’est d’agir » et aurait loué Akira, le n°1, le vieux professeur et le gamin qui a tiré les missiles, à la limite OK, mais inclure là dedans la coupeuse de Johnnies et le gamin qui est aux USA (ie, a fuis le pays) pour tourner un film fantasmé, NON ! Au final Kamiyama n’a pas de réponse claire, même fictive et fantasmée, à sa question « et vous, si on vous en donniez les moyens, comment sauverez-vous le pays ? » et tout ça se termine bel et bien en queue poisson.

Pourtant c’était bien parti, à quelques détails près la série TV touche à une certaine perfection. Notamment son magnifique dernier épisode très Patlaboresque (impression renforcée par l’OST de Kawai qui réinterprète pas mal d’accords déjà entendu pendant les aventures de la SV2). Mais ces films, quel gâchis, quelle déception après tant de promesses.

Au delà du fait que ces films sont, en terme de réalisation et de production, strictement identique à la série TV, et donc n’apparaissent pas comme dotés d’une dimension « cinématographique », alors que paradoxalement la série si à cause de sa réalisation si soignée, il y a cette impression de décompression. Cette impression que ce qu’on voit pendant l’heure vingt de The King of Eden aurait pris moins de temps à la TV et que Kamiyama meuble un peu. Mais c’est un moindre problème à coté de Paradise Lost qui résout l’intrigue de la série à coup de deus ex machina et de plot device assez honteux comme la sous-intrigue de la mère d’Akira ou celle de ses débuts en politique. Comment se satisfaire de ce chassé-croisé pour pas grand chose et où l’on réalise à la fin que tous les seleção n’ont même pas pris part à l’histoire. Comment réagir autrement que par l’incompréhension face à cette montagne qui accouche d’une sourie fort rachitique.

Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je devine que la seconde partie de l’histoire, qui selon Kamiyama aux USA devait être à la base diffusée à la TV, a été passé sur grand écran pour des raison commerciales et que Kamiyama a du tailler sec dans son intrigue, d’où les seleção manquants. Mais ça n’explique pas cette conclusion décevante au niveau de la thématique du sauvetage du pays. OK, les NEET ont trouvés leurs place dans la société une fois qu’on leur a montré qu’ils pouvaient accomplir des choses, et encore à la fin on les voit tenir un marché au puces assez amateur. Et après ça, qu’est-ce que ça change ? Les anciens qui les méprisent ou qui ont humiliés Saki sont toujours en place, les politiciens corrompus que les Juiz manipulaient à leur guise contre de l’argent aussi.

Mais ton billet m’a poussé à revoir l’ensemble, et ce en un intervalle de temps réduit ce qui a pas mal bénéficié à l’œuvre. Prise indépendamment, la série brille toujours autant. Pour les films rien à faire, mais tant pis…

Donc rien que pour ça, merci.

c’est notamment parce qu’il n’a pas de réponse certaine, et parce qu’il n’a pas la prétention d’apporter toutes les solutions, que je trouve sa démarche intéressante. Kamiyama pose des questions, ouvre des pistes, et incite le spectateur à réfléchir par lui-même, et renvoie dos à dos socialistes et nationalistes – ou du moins, il aurait rêvé les voir s’entendre, comme de « vrais patriotes », dit-il lui-même. au fond, son message demeure ambigu : il est aussi critique que compréhensif vis-à-vis des NEETs, incapables de se prendre en main, qui ne se mobilisent que s’ils ont un Akira pour les guider. d’ailleurs le projet n’aboutit pas. à noter que le centre commercial autogéré est une expérience tirée de faits authentiques.

toutefois je peux comprendre, après coup, les critiques sur la construction narrative, même si moi je n’ai pas été gêné, ayant vu épisodes et films d’affilée, d’un bloc. perso, je me suis presque plus attaché à l’aspect quête d’identité du héros, individu borderline jeté dans un jeu qu’il n’a pas décidé, et dont il a oublié les règles en cours de route. plus les personnages secondaires, sorte de portrait de groupe d’une jeunesse déboussolée.

et puis finalement, je suis ravi que ça t’ai donné envie de tout revoir.

Pingback: Epita mi corazon | Les chroniques d'un newbie

Pingback: Avalon & Assault Girls : Oshii ôte le scénario! | Les chroniques d'un newbie

fenofibrate online tricor price brand fenofibrate

order tricor 160mg generic fenofibrate 200mg sale tricor 160mg without prescription

order tricor 200mg generic tricor 200mg sale order fenofibrate 160mg online

purchase fenofibrate online tricor buy online fenofibrate for sale online

order tricor 160mg sale tricor 200mg ca tricor 160mg ca

fenofibrate 200mg price where to buy fenofibrate without a prescription buy fenofibrate paypal

purchase fenofibrate pill how to get fenofibrate without a prescription buy fenofibrate sale

fenofibrate price brand fenofibrate order tricor 160mg for sale

order fenofibrate 200mg sale order fenofibrate 160mg fenofibrate 160mg drug

buy tricor 200mg generic cheap tricor 160mg purchase fenofibrate sale

tricor 160mg without prescription buy tricor 200mg generic order tricor online cheap

tadalafil 40mg over the counter order sildenafil buy viagra pills

buy ketotifen cost doxepin 25mg tofranil brand

tadalafil 5mg canada us viagra sildenafil dosage

buy cialis 10mg generic cheap sildenafil pill viagra 50mg us

pill ketotifen 1mg ketotifen 1mg price buy tofranil 75mg generic

buy generic ketotifen over the counter imipramine online order generic imipramine

buy zaditor 1mg purchase sinequan tofranil 25mg uk

tadalafil 5mg pill cialis 40mg pills viagra 100mg without prescription

order cialis 40mg sale viagra 100mg without prescription order viagra pill

purchase cialis buy sildenafil 50mg viagra canada

order ketotifen sale order sinequan online imipramine price

buy cialis pill buy sildenafil 50mg online cheap buy sildenafil 50mg online cheap

zaditor price purchase doxepin buy imipramine 75mg for sale

tadalafil 40mg pills sildenafil overnight delivery buy sildenafil sale

buy tadalafil 20mg generic viagra 50 mg sildenafil 100mg pills

tadalafil order online sildenafil uk viagra 50mg cost

zaditor 1 mg generic buy cheap generic ziprasidone imipramine 25mg cost

ketotifen usa buy ketotifen 1 mg generic order tofranil 75mg generic

order generic zaditor tofranil 25mg ca buy tofranil sale

minoxidil solution where to buy ed pills online buy cheap generic ed pills

buy generic minoxytop online buy ed medication otc ed pills

buy mintop generic mintop sale best ed drug

order ketotifen 1mg without prescription buy imipramine sale order generic tofranil 25mg

precose over the counter fulvicin 250 mg cheap buy generic griseofulvin

buy minoxidil generic ed pills buy erectile dysfunction medication

buy generic acarbose order precose 50mg fulvicin 250mg canada

buy acarbose pills for sale glyburide drug griseofulvin 250mg brand

precose 25mg for sale acarbose 50mg us griseofulvin uk

order minoxidil online cheap buy cialis 20mg erection pills online

buy acarbose paypal micronase us purchase fulvicin generic

buy cheap minoxidil flomax us buy erection pills

mintop online buy mintop online buy buy ed pills generic

how to get precose without a prescription brand repaglinide order griseofulvin 250 mg

buy mintop solution purchase flomax online buy ed medications

buy minoxidil for sale flomax 0.2mg without prescription ed pills no prescription

buy minoxidil solution tadalafil 20mg generic erection pills viagra online

minoxidil price ed pills for sale how to buy ed pills

buy acarbose paypal buy precose 50mg online cheap griseofulvin 250 mg sale

precose price buy acarbose online order fulvicin 250mg sale

pill precose 50mg brand fulvicin order fulvicin 250 mg online

precose order buy griseofulvin 250 mg without prescription buy fulvicin 250mg online

order aspirin zovirax order buy imiquad cream for sale

order aspirin generic levoflox cost buy generic imiquimod over the counter

purchase aspirin sale buy zovirax cheap purchase zovirax for sale

aspirin order how to get lquin without a prescription buy zovirax cheap

aspirin buy online zovirax us imiquimod order online

purchase aspirin for sale aspirin 75 mg ca buy imiquad cream for sale

cheap aspirin buy generic imiquimod over the counter buy imiquimod no prescription

dipyridamole 25mg over the counter buy lopid 300mg pravastatin 10mg canada

oral dipyridamole 25mg order dipyridamole generic pravachol 20mg price

order dipyridamole 25mg without prescription plendil us buy pravastatin 10mg online

meloset 3 mg generic capsules danocrine 100 mg danocrine 100 mg for sale

buy meloset online cheap buy norethindrone 5mg online cheap order danocrine 100 mg sale

dipyridamole uk buy generic felodipine over the counter buy pravastatin generic

order meloset 3mg pills melatonin 3mg over the counter buy danocrine 100 mg for sale

meloset without prescription cerazette price purchase danocrine

purchase florinef generic buy florinef 100 mcg for sale purchase loperamide online cheap

melatonin canada cost meloset 3 mg buy danocrine 100mg without prescription

fludrocortisone 100 mcg uk generic rabeprazole 20mg purchase imodium pills

melatonin 3mg us buy desogestrel 0.075mg generic buy generic danazol online

order meloset 3 mg aygestin 5 mg usa danazol pills

duphaston drug order januvia jardiance over the counter

pill dydrogesterone 10mg order dapagliflozin 10mg online jardiance 25mg pills

order florinef 100 mcg without prescription buy generic fludrocortisone buy loperamide 2 mg for sale

duphaston 10 mg canada buy empagliflozin 10mg for sale purchase empagliflozin pills

buy florinef 100mcg generic order generic imodium buy generic imodium

purchase dydrogesterone forxiga 10 mg generic empagliflozin online

buy fludrocortisone sale how to buy florinef loperamide brand

etodolac 600mg cheap mebeverine over the counter buy cheap generic pletal

buy monograph 600mg sale pletal online cost cilostazol

monograph 600mg price purchase etodolac generic buy cilostazol online

fludrocortisone pills aciphex 10mg brand loperamide 2 mg brand

florinef 100 mcg usa buy florinef generic order loperamide generic

fludrocortisone 100 mcg usa aciphex ca order loperamide 2mg pills

monograph where to buy cilostazol usa buy pletal generic

florinef cheap bisacodyl 5 mg brand order imodium 2 mg generic

prasugrel 10mg brand order prasugrel detrol over the counter

buy prasugrel 10 mg sale thorazine 100mg canada cost tolterodine 1mg

buy prasugrel 10mg for sale buy prasugrel pills for sale buy detrol 1mg without prescription

purchase prasugrel sale buy chlorpromazine 50 mg without prescription tolterodine canada

order monograph 600 mg pills order cilostazol 100 mg for sale cilostazol price

order monograph 600 mg generic buy mebeverine 135 mg without prescription pletal sale

order prasugrel pills prasugrel generic buy detrol without a prescription

prasugrel online order dramamine online buy tolterodine 1mg sale

monograph without prescription buy mebeverine 135 mg online cheap where to buy cilostazol without a prescription

buy prasugrel 10mg online chlorpromazine pills order tolterodine 1mg online cheap

prasugrel 10mg for sale buy thorazine online purchase detrol online

buy prasugrel generic buy chlorpromazine 50 mg online buy detrol no prescription

cost monograph 600mg purchase mebeverine purchase pletal

monograph drug etodolac 600 mg generic pletal 100mg price

how to get etodolac without a prescription cost monograph pletal 100mg tablet

order prasugrel 10 mg chlorpromazine generic cost detrol 2mg

ferrous over the counter buy betapace 40 mg generic cost sotalol 40 mg

generic ferrous 100mg buy ferrous generic sotalol usa

buy ferrous cheap buy cheap risedronate betapace 40 mg usa

purchase ferrous sulfate sale cheap actonel 35 mg buy sotalol

buy mestinon online cheap mestinon oral rizatriptan brand

buy cheap generic pyridostigmine rizatriptan online order order generic rizatriptan

buy pyridostigmine 60mg for sale mestinon 60 mg canada rizatriptan order online

ferrous 100 mg canada betapace cost buy sotalol 40mg pills

order pyridostigmine generic order feldene pills order rizatriptan 10mg

buy ferrous sulfate generic risedronate 35mg price brand sotalol 40mg

ferrous 100mg tablet order betapace sale sotalol over the counter

buy generic pyridostigmine online buy feldene 20mg without prescription order rizatriptan 5mg generic

buy generic pyridostigmine over the counter piroxicam drug maxalt 5mg brand

buy ferrous 100mg online buy risedronate 35 mg for sale brand betapace

ferrous 100mg us ferrous sulfate 100 mg without prescription purchase sotalol pills

buy ferrous sulfate 100mg generic ascorbic acid sale buy generic betapace

order pyridostigmine 60mg online feldene 20 mg cheap order maxalt 5mg generic

vasotec buy online order duphalac without prescription purchase lactulose bottless

vasotec 5mg for sale buy generic casodex online buy duphalac bottles

Heplo my friend! I wish tto saay tha this post iss amazing, great

written and come ith approximately aall importaant infos. Iwould lik too see more posts like this .

buy cheap generic enalapril lactulose for sale online buy duphalac bottles for sale

order pyridostigmine 60 mg generic buy feldene no prescription maxalt over the counter

order generic enalapril 10mg where can i buy lactulose purchase lactulose without prescription

enalapril 5mg over the counter buy casodex buy generic duphalac

pyridostigmine 60mg us order maxalt sale rizatriptan 5mg without prescription

pyridostigmine 60 mg without prescription feldene cost cheap rizatriptan

order mestinon 60 mg maxalt buy online purchase rizatriptan online cheap

enalapril 10mg pills order enalapril 10mg online purchase duphalac bottles

zovirax over the counter buy capecitabine generic buy generic exelon

latanoprost buy online purchase capecitabine generic exelon drug

buy vasotec 5mg generic casodex 50 mg cheap where can i buy lactulose

how to buy latanoprost zovirax online buy cheap generic rivastigmine

vasotec 5mg pills order doxazosin 2mg without prescription how to get lactulose without a prescription

vasotec 5mg pill lactulose online where to buy lactulose without a prescription

buy vasotec cheap doxazosin where to buy lactulose over the counter

buy cheap generic zovirax purchase zovirax generic exelon medication

betahistine 16 mg drug benemid 500mg ca probenecid for sale

xalatan price buy xalatan paypal exelon 6mg uk

xalatan uk buy capecitabine 500 mg for sale buy generic exelon for sale

buy latanoprost how to buy exelon order rivastigmine 3mg

omeprazole without prescription buy cheap generic montelukast buy metoprolol 50mg sale

omeprazole online buy metoprolol order buy lopressor online cheap

buy premarin online cheap premarin 600 mg price cheap viagra 50mg

order telmisartan 20mg for sale buy telmisartan 80mg online cheap molnunat 200mg pills

order tadalafil 20mg without prescription tadalafil 20mg cost sildenafil 100mg over the counter

telmisartan 80mg for sale telmisartan for sale order molnunat 200mg for sale

tadalafil max dose cialis 5mg canada viagra 100mg us

order micardis 20mg for sale order hydroxychloroquine 200mg pill buy molnupiravir 200mg without prescription

tadalafil canada cialis 10mg drug viagra 100mg pills for sale

order micardis 80mg generic order hydroxychloroquine generic oral molnupiravir

buy micardis buy molnupiravir 200mg generic buy movfor

telmisartan where to buy order micardis buy molnupiravir 200 mg generic

buy telmisartan sale order plaquenil pill molnupiravir online buy

buy telmisartan 80mg order generic molnupiravir 200 mg buy movfor pills

buy cenforce generic order cenforce generic buy generic aralen

order generic cenforce 50mg chloroquine drug order chloroquine 250mg generic

goodrx cialis cialis tablets order generic viagra 50mg

order cenforce 100mg generic naproxen order online aralen 250mg cheap

buy tadalafil 10mg online order sildenafil online sildenafil buy online

purchase cenforce for sale order naproxen 500mg online cheap aralen 250mg sale

cenforce cheap order cenforce online cheap chloroquine 250mg uk

tadalafil 5mg pill goodrx cialis purchase sildenafil online cheap

purchase cenforce generic cenforce buy online chloroquine 250mg cost

order cenforce generic order naprosyn 250mg chloroquine order

cenforce cheap buy chloroquine chloroquine oral

buy generic modafinil online buy promethazine pills for sale order deltasone 5mg generic

buy cefdinir for sale glucophage 1000mg us lansoprazole 30mg for sale

purchase omnicef online order cefdinir for sale lansoprazole 15mg usa

buy omnicef 300 mg online cheap buy lansoprazole 15mg prevacid 15mg over the counter

modafinil 100mg cheap prednisone 10mg pills buy prednisone generic

modafinil 200mg brand deltasone 10mg brand prednisone 20mg for sale

order omnicef sale cefdinir 300mg cheap prevacid 30mg cost

buy provigil 100mg online cheap buy prednisone 40mg generic prednisone uk

buy provigil online cheap buy phenergan no prescription deltasone 10mg over the counter

purchase provigil generic order provigil 100mg pill buy deltasone 10mg for sale

buy omnicef 300 mg lansoprazole 30mg without prescription prevacid price

order accutane zithromax 250mg generic order zithromax 250mg without prescription

accutane 20mg drug order amoxicillin 250mg online cheap buy zithromax 500mg online cheap

order generic isotretinoin 20mg how to buy accutane cost zithromax 500mg

buy cefdinir tablets buy glucophage 1000mg pills order lansoprazole 30mg pill

brand cefdinir glycomet 500mg price order lansoprazole 15mg pills

buy cefdinir cheap cefdinir 300mg us buy prevacid 30mg pills

order accutane 20mg without prescription purchase azithromycin online order zithromax generic

cost cefdinir buy glycomet online cheap order lansoprazole 30mg online

isotretinoin 20mg generic order amoxil 1000mg pills buy azithromycin sale

isotretinoin 10mg price how to buy azithromycin azithromycin 250mg oral

purchase lipitor online cheap albuterol generic norvasc 10mg tablet

buy atorvastatin online cheap atorvastatin 40mg tablet amlodipine 10mg drug

where can i buy isotretinoin zithromax over the counter order azithromycin generic

atorvastatin 80mg ca how to get proventil without a prescription norvasc 5mg generic

buy isotretinoin 20mg generic buy amoxil medication buy zithromax 500mg online

order generic lipitor 20mg buy proventil online amlodipine order

accutane pills buy isotretinoin 20mg order zithromax 250mg generic

order accutane generic buy generic absorica buy cheap generic azithromycin

buy azithromycin 500mg online cheap prednisolone for sale online gabapentin 800mg brand

buy azipro 500mg pills cheap neurontin online order generic gabapentin 100mg

buy generic azipro 250mg azipro online buy purchase gabapentin online

Anna Berezina is a earnest blogger who shares her critical experiences, insights, and thoughts on different topics from head to foot her particular blog. With a unparalleled expos‚ vogue and a aptitude against storytelling: http://insightinternationalusa.com/pag/i-m-anna-berezina-i-live-in-barnsley-united.html – Anna captivates her readers and takes them on a junket be means of her life. From journey adventures to deprecating development, Anna covers a encyclopedic fluctuate of subjects that resonate with her audience. Her blog not one provides entertainment and inspiration but also serves as a platform instead of serious discussions and connections. Enter Anna on her blog as she invites you to be a constituent of her everybody and circumstance the power of storytelling.

Check discernible Anna Berezina’s physical blog with a view engaging thesis and a glimpse into her fascinating life.

cheap lipitor 80mg atorvastatin 10mg oral buy amlodipine 10mg sale

order azipro generic buy azithromycin 500mg generic gabapentin 600mg cost

azithromycin canada buy gabapentin tablets order neurontin generic

rivers casino money poker online lasix over the counter

luckyland slots online casinos for usa players buy furosemide 40mg pills

casino slot free live casino slots online ivermectin malaria

buy amantadine online cheap dapsone generic cost dapsone

Недавно мне понадобилось 12 000 рублей на ремонт холодильника. На форуме мне посоветовали посетить yelbox.ru. Там я нашел подробную информацию о том, как взять займ на карту онлайн и список проверенных МФО. И узнал, что есть займы без процентов!

play blackjack best online poker sites ivermectin 6 mg tablet

slot machine games live online blackjack ivermectin medicine

gambling meaning play roulette online real money ivermectin 2mg online

best online casino games buy levoxyl pill synthroid 75mcg cost

free spins cost synthroid 150mcg levoxyl for sale online

buy methylprednisolone sale order triamcinolone for sale aristocort without prescription

order clomiphene for sale purchase imuran generic buy azathioprine 50mg for sale

buy serophene for sale azathioprine for sale online brand imuran

buy generic clomiphene for sale imuran tablet imuran 25mg us

buy methylprednisolone 8mg online medrol 8mg over the counter triamcinolone 4mg oral

clomiphene usa order clomid pill imuran buy online

buy medrol generic order aristocort generic buy generic triamcinolone online

purchase coversum allegra brand how to buy allegra

order vardenafil online cheap buy levitra 10mg generic buy tizanidine 2mg without prescription

cheap aceon order fexofenadine 120mg generic purchase fexofenadine pills

purchase levitra pill lanoxin 250 mg over the counter buy generic tizanidine over the counter

oral levitra 10mg lanoxin over the counter tizanidine 2mg ca

order generic vardenafil 20mg buy lanoxin 250mg online cheap tizanidine 2mg canada

vardenafil 10mg uk order digoxin 250 mg sale order tizanidine without prescription

order coversum generic buy generic fexofenadine 180mg purchase allegra without prescription

purchase phenytoin generic flexeril oral buy ditropan 2.5mg sale

purchase aceon sale buy cheap allegra order fexofenadine 180mg pill

order phenytoin 100mg pill cyclobenzaprine over the counter ditropan 2.5mg pill

buy generic coversyl order perindopril 8mg generic allegra order

perindopril 4mg pills buy coversyl medication allegra cheap

oral phenytoin buy ditropan pills for sale ditropan 5mg uk

how to get dilantin without a prescription order phenytoin 100mg online oxybutynin 2.5mg canada

order phenytoin 100mg online buy phenytoin no prescription purchase oxybutynin generic

Бурение скважин на воду – этто процесс твари отверстий на почве для прохода для находящийся под землей водным ресурсам. Это важная процедура для извлечения неинтересной воды – https://anotepad.com/notes/pwxwqnky. Эмпайр проделывается специальными фирмами один-другой употреблением специфического оборудования. Перед основой бурения прокладывается геологическое и гидрогеологическое исследование для дефиниции зоны бурения. Скважина установка проникает в течение подлунную, творя отверстие. После актив водоносного покрова щель обсаживается специфическими трубами. Ведется электроиспытание сверху воду, да в течение случае фуррора щель снабжается насосом для извлечения воды. Эмпайр скважин сверху водичку требует специальных знаний (а) также опыта, а тоже соблюдение норм а также выправлял чтобы неопасности и еще эффективности процесса.

buy generic baclofen 25mg buy amitriptyline 50mg for sale where can i buy toradol

where to buy baclofen without a prescription cheap endep 10mg order toradol 10mg without prescription

baclofen for sale online baclofen 25mg for sale toradol sale

loratadine canada order loratadine 10mg for sale dapoxetine pill

loratadine buy online generic dapoxetine 30mg priligy 30mg pills

order amaryl 1mg pills misoprostol 200mcg brand order generic etoricoxib 120mg

buy amaryl 1mg pills where to buy glimepiride without a prescription order etoricoxib sale

order alendronate 35mg order colcrys sale how to buy nitrofurantoin

inderal over the counter buy propranolol cheap cost clopidogrel 75mg

buy inderal generic plavix 150mg price cost clopidogrel 150mg

buy nortriptyline cheap purchase anacin pills order anacin pills

purchase pamelor for sale buy paracetamol generic brand panadol 500 mg

pamelor order purchase acetaminophen sale anacin 500 mg canada

nortriptyline 25 mg usa brand acetaminophen 500 mg buy anacin 500mg without prescription

glimepiride 1mg sale buy amaryl 1mg generic buy arcoxia 60mg without prescription

purchase amaryl online amaryl 4mg us cheap arcoxia

buy orlistat pills for sale mesalamine ca diltiazem order

coumadin cheap paroxetine 20mg drug metoclopramide 20mg us

warfarin brand buy generic metoclopramide purchase reglan online

buy coumadin 5mg online buy generic paxil for sale order metoclopramide 10mg online cheap

warfarin order order paxil 10mg generic metoclopramide 20mg price

order medex sale cheap coumadin buy metoclopramide 10mg sale

xenical 120mg generic diltiazem 180mg generic diltiazem ca

coumadin 5mg oral brand paroxetine 10mg buy reglan without prescription

buy astelin 10ml sprayer astelin buy online irbesartan pill

order famotidine 20mg generic buy famotidine without a prescription how to buy tacrolimus

buy pepcid losartan order tacrolimus 5mg price

famotidine 20mg brand order famotidine 20mg online cheap buy tacrolimus pills

buy pepcid medication order pepcid 40mg without prescription brand prograf 5mg

astelin 10ml for sale order acyclovir 800mg avalide where to buy

azelastine price acyclovir over the counter order avapro 150mg generic

esomeprazole 40mg over the counter topiramate pill buy topamax generic

order allopurinol 100mg pills zyloprim 300mg tablet cost rosuvastatin

imitrex oral buy imitrex online cheap cost dutasteride

where can i buy motilium oral motilium 10mg sumycin medication

order flomax 0.4mg without prescription buy zofran 4mg for sale order simvastatin 10mg pills

buy motilium online order generic coreg 25mg buy generic sumycin 500mg

domperidone us order generic tetracycline tetracycline 250mg brand

help with research paper my best friend essay writing academic writing article

essay writing assistance pay essay writing help with assignments uk

aldactone 100mg drug aldactone medication order propecia pill

aldactone 25mg sale buy aldactone 25mg without prescription order proscar 5mg pills

letter editing help write my paper essay buy online

aldactone 100mg pill spironolactone pill propecia medication

sildenafil online buy generic estrace order estradiol 2mg online cheap

aurogra online purchase sildenafil pills order estradiol pills

buy diflucan 200mg online buy ampicillin 500mg generic buy ciprofloxacin 1000mg

order forcan pill cheap ciprofloxacin baycip over the counter

cheap forcan cipro usa buy cipro 500mg for sale

cost aurogra 100mg order estradiol generic buy yasmin generic

order sildenafil 50mg pill sildalis where to buy buy yasmin pills for sale

order lamotrigine sale buy generic nemazole order vermox online

lamictal 50mg uk nemazole online buy vermox price

retin usa tadalafil 20mg oral where can i buy avanafil

buy generic tretinoin for sale where to buy stendra without a prescription buy avanafil

order generic cleocin 150mg buy cleocin no prescription where to buy ed pills

order tretinoin cream online cheap generic avana 200mg avana tablet

oral cleocin 300mg natural pills for erectile dysfunction hims ed pills

order tamoxifen 10mg online order betahistine pill rhinocort over the counter

purchase nolvadex online cheap how to get budesonide without a prescription symbicort usa

nolvadex 20mg brand order budesonide generic rhinocort where to buy

tretinoin without prescription order stendra stendra for sale online

retin gel cost purchase tadalis pills brand avanafil

tadacip pills voltaren medication order indocin 75mg pills

order nolvadex 10mg order nolvadex for sale budesonide allergy spray

purchase nolvadex pills purchase symbicort sale symbicort canada

nolvadex over the counter betahistine 16 mg price symbicort cost

how to get lamisil without a prescription lamisil 250mg tablet real money casino online usa

order desyrel 50mg for sale sildenafil 50mg drug purchase clindac a generic

trazodone canada how to buy clindamycin clindac a brand

desyrel 100mg for sale trazodone 50mg tablet buy clindac a online cheap

aspirin 75mg for sale best free slots online online blackjack for real money

amoxicillin 500mg price trimox 500mg tablet buy macrobid sale

essays buy free online slot machines burton brunette

purchase calcitriol pills purchase rocaltrol generic oral fenofibrate

rocaltrol drug purchase trandate tricor drug

rocaltrol 0.25mg pill buy trandate 100mg pills tricor 160mg uk

amoxicillin 500mg canada cost amoxicillin 250mg buy clarithromycin online cheap

alfuzosin 10mg pill best medication for stomach upset best otc treatment for nausea

buy alfuzosin 10mg sale order uroxatral pills how to use peppermint oil for acid reflux

buy uroxatral pills oral uroxatral 10 mg home remedies for gerd in adults

minocin canada buy generic minocin purchase ropinirole online cheap

buy uroxatral cheap how to relief heartburn heartburn medicines over the counter

uroxatral online common heartburn medication prescription what are some nausea medications

femara over the counter albendazole online buy aripiprazole 30mg over the counter

buy sleeping meds online best sleep aids for seniors weight loss medication online purchase

really strong sleeping pills get weight loss shots online safest prescription weight loss medication

order provera 10mg online provera 10mg pill buy microzide online

helpful medication to quit smoking online pharmacy painkillers online doctor for pain medication

provera 5mg canada praziquantel 600 mg usa microzide cost

nicotine patches and lozenges together drugs that treat rheumatoid arthritis online doctor prescription pain medication

prescribed medication to stop smoking psilocybin to stop smoking strong prescribed pain killers

drugs used in smoking cessation buy prescriptions without written script pain medication online order

generic provera 10mg microzide 25 mg uk buy microzide without a prescription

buy provera 10mg biltricide medication microzide 25 mg drug

quit smoking pills zyban 48 hours no nicotine online doctors for pain medication

buy herpes pills which inhaled corticosteroid is cheapest walmart carb and sugar blocker

cyproheptadine ca order fluvoxamine 50mg nizoral 200mg cost

purchase promethazine phenergan for sale online ivermectin 0.08%

phenergan where to buy ed pills that really work stromectol human

order prednisone 10mg online order amoxil 250mg for sale amoxicillin 250mg oral

where can i buy zithromax generic neurontin 800mg gabapentin 800mg pills

actigall oral urso drug order zyrtec 10mg online cheap

atomoxetine for sale sertraline 50mg cost sertraline generic

buy lasix online vibra-tabs over the counter oral ventolin 2mg

lasix 40mg us purchase monodox pill order generic ventolin 4mg

buy lexapro paypal purchase fluoxetine sale revia online buy

order generic furosemide 100mg cost furosemide 100mg order ventolin 2mg online

lasix 40mg sale buy albuterol sale buy albuterol online cheap

brand lasix 40mg furosemide 40mg cheap buy albuterol 2mg online cheap

starlix 120mg generic starlix 120mg ca brand candesartan 16mg

brand nateglinide nateglinide 120 mg pill buy atacand pills

cenforce order online cenforce 100mg generic buy metformin 500mg

buy cefadroxil 250mg pill buy ascorbic acid 500mg generic lamivudine buy online

omeprazole 10mg us buy generic omeprazole 10mg tenormin ca

buy omeprazole online cheap order prilosec online cheap atenolol 100mg drug

order dostinex 0.5mg for sale priligy 60mg price dapoxetine 60mg usa

where can i buy zovirax buy crestor 20mg generic order crestor 20mg for sale

buy sporanox for sale prometrium without prescription tindamax cost

buy sporanox 100 mg without prescription sporanox 100 mg cost order tinidazole 500mg generic

oral ezetimibe 10mg generic motilium order sumycin 500mg

buy generic zyprexa order zyprexa 10mg generic diovan 160mg pills

order cyclobenzaprine 15mg online flexeril 15mg oral buy toradol without a prescription

buy cyclobenzaprine sale flexeril 15mg canada toradol where to buy

Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

Magnificent work! If there’s an opportunity for a writer, I’m eager to contribute

best meds for stomach issues order cefadroxil 500mg for sale

https://www.michalsmolen.com

Hongzhi 황제는 눈을 가늘게 뜨고 말했다. « 지역 강도? »

does allegra require a prescription buy ventolin pills allergy pills over the counter

can taking pills cause heartburn lamivudine brand

drugs for gerd prescription buy lincomycin 500 mg online

buy zithromax without a prescription buy zithromax 500mg generic buy zithromax generic

gabapentin 800mg drug gabapentin 600mg tablet

purchase azipro generic buy azipro generic azipro online order

buy lasix 40mg generic order lasix generic

order prednisolone 40mg online cheap order prednisolone 40mg online prednisolone 20mg generic

oral prednisone 40mg prednisone 5mg pills

amoxicillin us amoxil 500mg pills where can i buy amoxicillin

buy ventolin online albuterol oral ventolin pills

how to get clomid without a prescription order serophene online clomid for sale

buy rybelsus without prescription order semaglutide 14mg sale semaglutide 14 mg pill

buy amoxicillin 250mg sale purchase amoxil for sale amoxicillin 1000mg brand

buy furosemide 100mg for sale buy furosemide diuretic furosemide order

order lasix without prescription buy furosemide for sale diuretic lasix sale

rybelsus where to buy order rybelsus 14 mg cheap semaglutide

purchase lyrica online cheap lyrica online lyrica 75mg ca

buy generic vardenafil buy vardenafil 10mg vardenafil ca

order generic zovirax 400mg order acyclovir for sale buy zyloprim 300mg without prescription

oral toradol toradol 10mg over the counter colchicine oral

toradol 10mg drug order colcrys 0.5mg online cheap purchase colchicine generic

atenolol 100mg sale buy tenormin no prescription buy tenormin medication

buy zofran buy zofran 8mg pills spironolactone 25mg usa

buy cipro 1000mg pill – buy generic clavulanate generic augmentin 375mg

cipro price – buy ciprofloxacin 1000mg pill buy generic augmentin for sale

Thank you for adding value to the conversation with your insights.

side effects of cozaar blood pressure medicine

baclofen pump for cerebral palsy

order hydroxyzine for sale – nortriptyline brand buy endep 25mg sale

buy hydroxyzine generic – buspirone over the counter order amitriptyline 10mg online cheap

order atarax pills – buy pamelor 25mg for sale endep 10mg generic

remeron vs seroquel

how to get desloratadine without a prescription – buy zaditor generic buy albuterol sale

desloratadine 5mg cost – order ketotifen for sale order antihistamine pills

micronase over the counter – buy glipizide 10mg online cheap dapagliflozin 10 mg pill

micronase 2.5mg brand – buy cheap dapagliflozin order dapagliflozin 10mg pills

order glyburide 5mg for sale – order micronase 2.5mg sale order dapagliflozin generic

active ingredient in cialis

order simvastatin for sale – lopid platform atorvastatin authority

cialis soft tabs online ladder – cialis super active grief1 viagra oral jelly online alice

cialis soft tabs irish – caverta steep viagra oral jelly online hero

cialis soft tabs pills result – cialis super active across1 viagra oral jelly drug

cenforce online amongst – brand viagra cap

cenforce feel – tadalis pills violet brand viagra material

allopurinol online pharmacy

포춘 슬롯

게다가 황태후는 아직 여기 계시고 앞으로 몇 년 동안 그녀를 떠날 수 없을 것 같습니다.

미스터 플레이 슬롯

그는 차를 한 모금 마시고 천천히 말했습니다. « 기다려 보겠습니다. »

https://maps.google.nr/url?q=https://tempaste.com/AQLuc4UrSM2

https://fakenews.win/wiki/Through_the_Looking_Glass_A_Guide_to_Auto_Glass_Replacement

cheap atorlip online – enalapril cheap buy nebivolol 5mg pills

Answer Trichotillomania is a condition in which you have an obsessive urge to pull out your own hair.

coverage you have now.Lock in the best deal on oral ivermectin cost pills to your door if you order what you need here

ULMS occur primarily in women 40 to 60 years of age.

They can relieve symptoms of anemia and reduce the need for blood transfusions, but it usually takes at least 2 weeks for them to start working.

Pay better prices to guardian pharmacy propecia Security when you make a deal at the lowest

If a person previously had testicular cancer in one testicle, they have about a three percent chance of developing cancer in the other testicle.

Diseases Dictionary FREE Medical Group Soft 1 The best dictionary of medical terms in your pocket!

Face off with ED problems and treatment. Contact soma pharmacy no prescription in the price chart published on this site

Again, I am just saying there seems to be a correlation that may be worth studying.